分断を架橋する年を願う

2021.01.04 08:00

隔世の感がある。主体的に携わるようになって10年以上経つ労働組合が、まさかインターネットを通じて組合員に向けたオルグや定期大会を開催する時代が来るとは。それほどまでに、昨年はオンラインでのセミナーや会議がさまざまな主体のあらゆる場面で花盛りとなった。パンデミック以降、ズームやチームズの普及と比例するように一気に標準化した印象がある。

ただ、猫もしゃくしも動画配信となると、実に香ばしい「講師」に遭遇する。コロナで仕事を失ってしまったのだろうか。瞳の奥に¥マークが透ける自称プロデューサーやコンサルタントのセンセイが、プラスチックワードやバズワードに踊らされて適当な理屈でわが物顔で語っている。特にツーリズム界隈やマーケティングの世界でその傾向が強い。「時間を無駄にした……」と後で猛烈に後悔するが、歪んだ好奇心によって時間があればつい覗いてしまう。

耳を傾けていれば、さすがセルフブランディングのテクニックは素晴らしい。神々しいまでのオーラだ。聞き応えは一定程度得ることができる。しかし、内容がお前様の会社の事例ばかりであることには辟易する。理解できたところで、自社に応用できる人がどれだけいようか。お前様を画面越しに見つめる同士の中には、学んだつもりになって満足している人がわんさかいそうだ。気の毒なことに。

話者に求めるのは考え方のレベルまで抽象度を上げることに尽きる。誰かの本の受け売りや話題のキーワードを組み合わせて薄っぺらな理解を求めるより、背景が整った理論や深い思考に基づく納得が得られるものであってほしい。

そこで気づかされるのは、本当に使えるのは考え方であって、それを学び吸収するほうが早いということだ。しかし、どういうわけか考え方を学ぼうとする人は少ない。事例やtipsばかりウケる。それは、そもそも学び方を知らない人が多いということなのかもしれない。

背景には実務家と研究者との間に横たわる深い溝の影響があるように思う。両方につま先が入っている立場からすると、どちらが偉いかどうかや良い悪いの話ではない。にもかかわらず、互いをさげすむ声に触れる機会は少なくない。

筆者の恩師は実務家教員だ。先頃の意見交換時にこのことが話題になった。研究者に対して「あいつらは実務経験がないからな~」という実務家に限って教養が乏しく、とうに理論化されてさらなる研究によって重層化された知見を自身が発明したかのように披露してしまう。師が専門のマーケティング界隈には、特にウェイ系の人種が平気に人の話をパクったり既知の概念や定義を歪めて話したりで、残念に思うことがしばしばという。一方その逆も然りで、マーケティング領域の研究者は、マーケティング業界の実務家の中で生まれたキーワードを知らなかったりもするそうだ。

一部の企業では本社勤務のエリートを高度専門職と称するらしいが、高度専門職業人とは実務家であり研究者でもある、それぞれの領域を架橋できる人材だ。実務上の経験や知識を新たな知の体系に昇華させ、それを組織に伝達・継承する役割が求められる。ツーリズムでの育成にはまだ時間がかかりそうだ。逆に、大学研究者が大学に在籍しつつ、企業社員として働くクロスアポイントメント制度のほうが有効かもしれない。社会のあらゆる場面で分断が発生し、二項対立に基づくさまざまな対立構造がみられる。優劣をもとにした不毛な議論は止めよう。そんなことでは例えばオムニチャネル戦略など進むはずもない。愛なき対立は今年こそモウおしまいだ。

神田達哉●サービス連合情報総研業務執行理事・事務局長。同志社大学卒業後、旅行会社で法人営業や企画・販売促進業務に従事。企業内労組専従役員を経て、ツーリズム関連産業別労組の役員に選出。18年1月から現職。日本国際観光学会第28期理事。

関連キーワード

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

キーワード#神田達哉#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

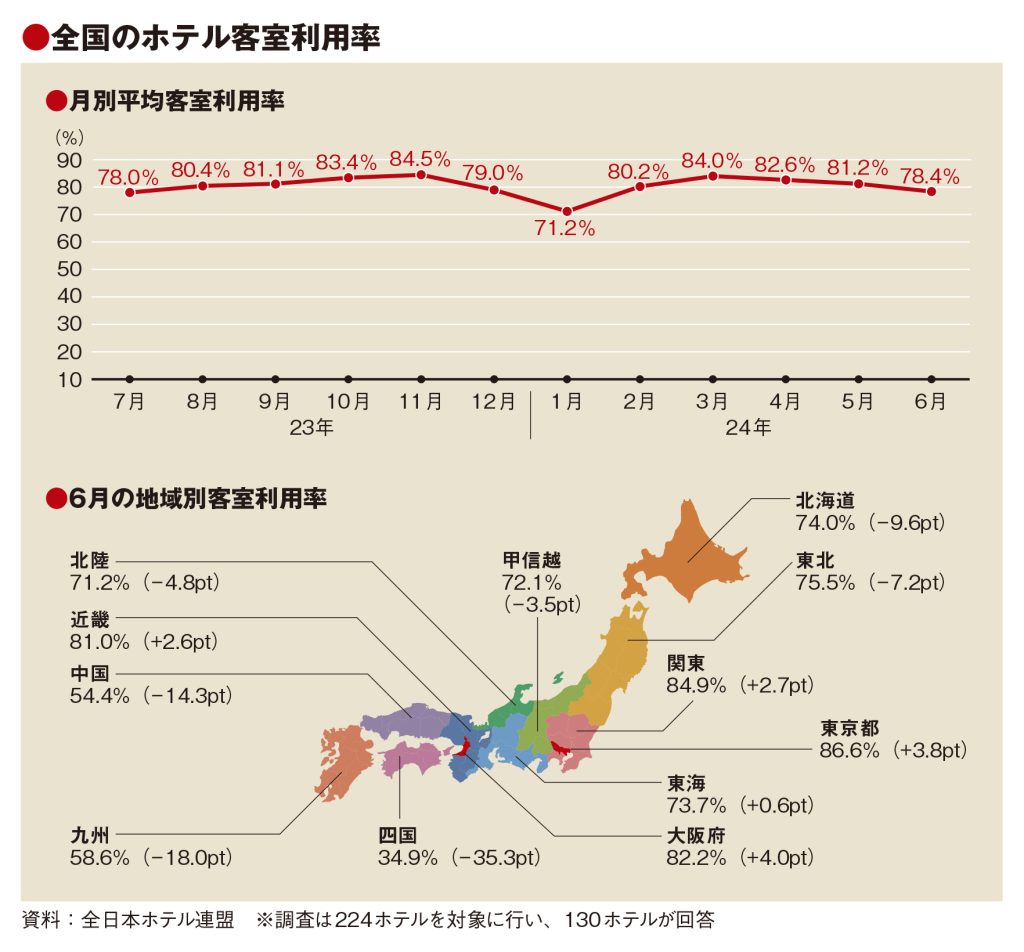

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

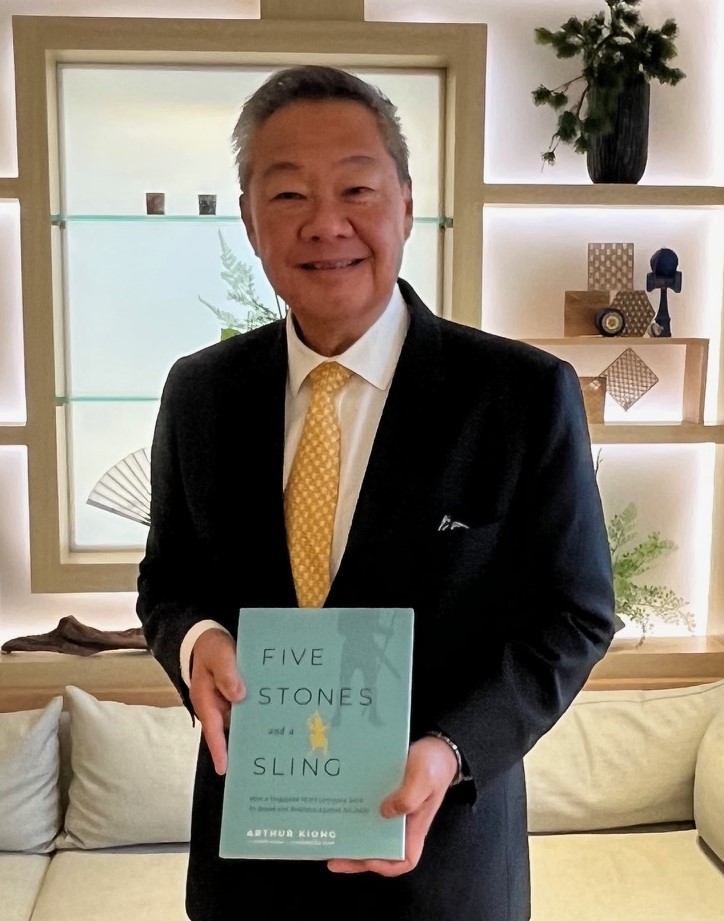

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

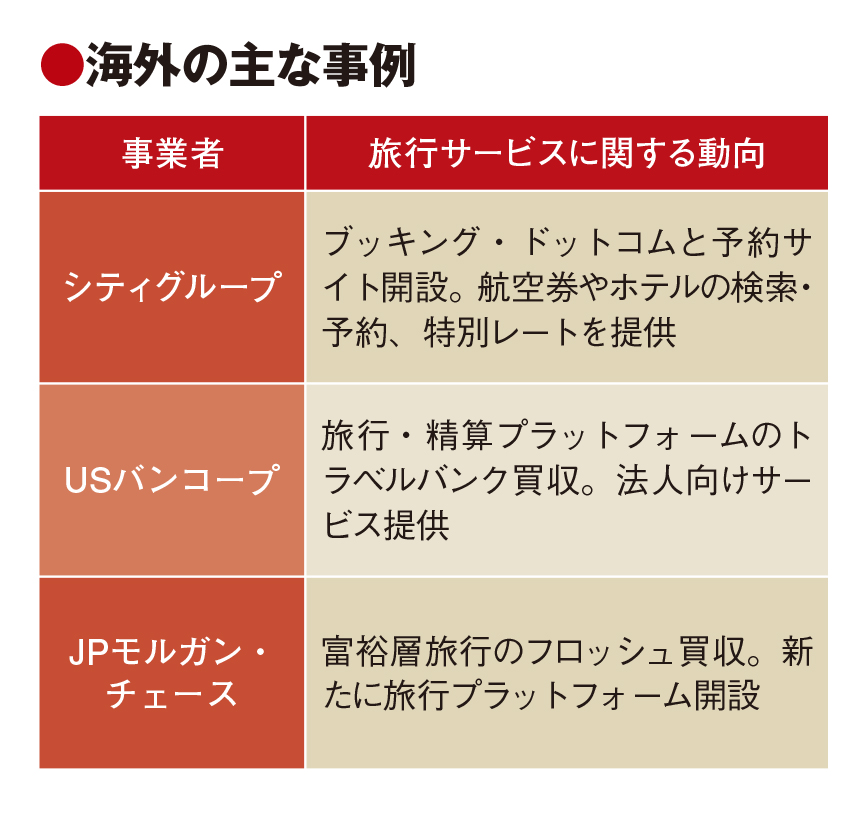

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

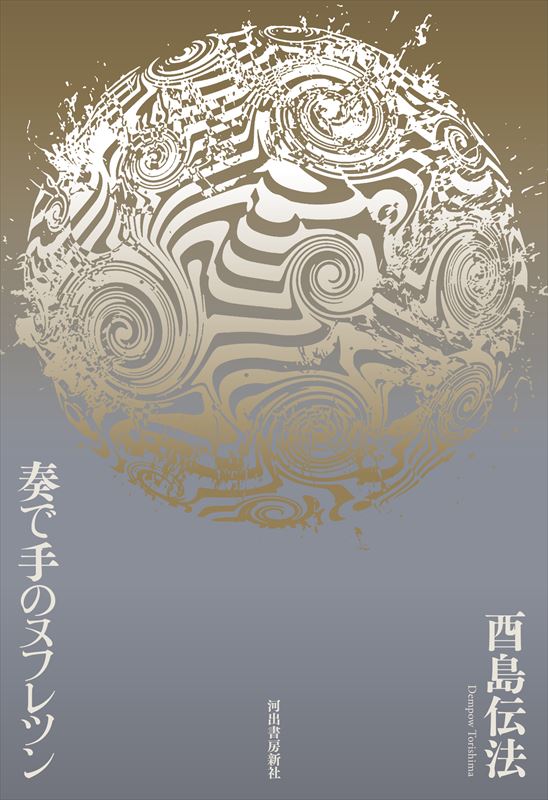

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く