MSMEs革新こそ地域の発展の核

2023.08.07 00:00

各国首脳の平和記念資料館訪問とともに世界に大きく報道された5月のG7広島サミットに続き、9月にはインド・ニューデリーでG20サミットが開催される。グローバルサウスを提唱するインドで各国のリーダーが直接対面する機会は不安定な世界情勢の中で重要な意味を持つに違いないが、それに先立ち6月21日、インド・ゴアでG20観光大臣会合が開催され、その総括文書が公開された。

そこではコロナ禍からの完全な回復とSDGsへの取り組みが全面的に強調され、その達成に向けての優先事項として5分野におけるロードマップが公表された。5分野とは、①観光のグリーン化、②デジタル化、③観光人材のスキル、④観光分野の零細中小企業(MSMEs)、⑤観光地マネジメントである。いずれも従来から推進されてきた政策で目新しさはないが、日本の観光政策と比較した時に1つの差異に気付く。観光分野のMSMEsである。

総括文書では世界の観光ビジネスの80%、一部の国では98%がMSMEsで、観光業の雇用者の約半数は10人未満、約4分の3は50人未満の企業による雇用として、観光分野のMSMEsの重要性を指摘している。そして直面する制約として、資金調達、ビジネス規制、法令順守、マーケティングとプロモーション、スキル不足等が示され、ロードマップでは政府や旅行者の支援が必要とされた。

MSMEsの振興は観光地の競争優位性や雇用の創出などの観点で観光政策において重視されてきた。例えば欧州連合(EU)は公的支援基金や、マーケティングや財務・法務など経営ノウハウの提供などで積極的にMSMEsを支援している。昨年バリで開催されたG20観光大臣会合でもMSMEsとコミュニティーに焦点を当てて議論された。

一方、日本の観光立国推進計画では、MSMEsは観光産業の革新等の項目で触れられてはいるものの、統括文書のように政策の大きな柱となっていない。日本でも企業数の99.7%を占める中小企業の重要性は言うまでもない。折しも本誌7月3日号の特集では、地域限定旅行業や旅行サービス手配業の増加傾向や、地方発着の旅行の存在感が指摘された。その多くが中小企業であることは想像に難くないが、総括文書が示すような産業育成政策は十分だろうか。またDMOが取り組む旅行ビジネスの経営ノウハウは適切だろうか。

今後、観光の質を高めるためのMSMEs振興策として、起業家育成から人材教育、デジタル化支援等を含めた包括的な政策強化が必要だろう。英国にはすでに約46年前からインバウンドの業界団体UKINBOUNDがあり、フランスでもDMCの組織が18年に設立されるなど業界活動も活発である。

G20観光大臣会合では、国連世界観光機関(UNWTO)と世界旅行ツーリズム協議会(WTTC)が雇用創出等における公民連携をグローバルレベルで推進するため史上初の基本合意書が締結された。今後、政策部門とビジネスの新たな協業も始まるだろう。観光立国推進基本計画はスタートしたばかりだが、次の計画の策定時期はすぐそこに来ている。

小林裕和●國學院大學観光まちづくり学部教授。JTBで経営企画、訪日旅行専門会社設立、新規事業開発等を担当したほか、香港、オランダで海外勤務。退職後に現職に就く。博士(観光学)。専門は観光イノベーション、観光DX、持続可能性。観光庁委員等を歴任。相模女子大学大学院社会起業研究科特任教授。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

キーワード#小林裕和#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

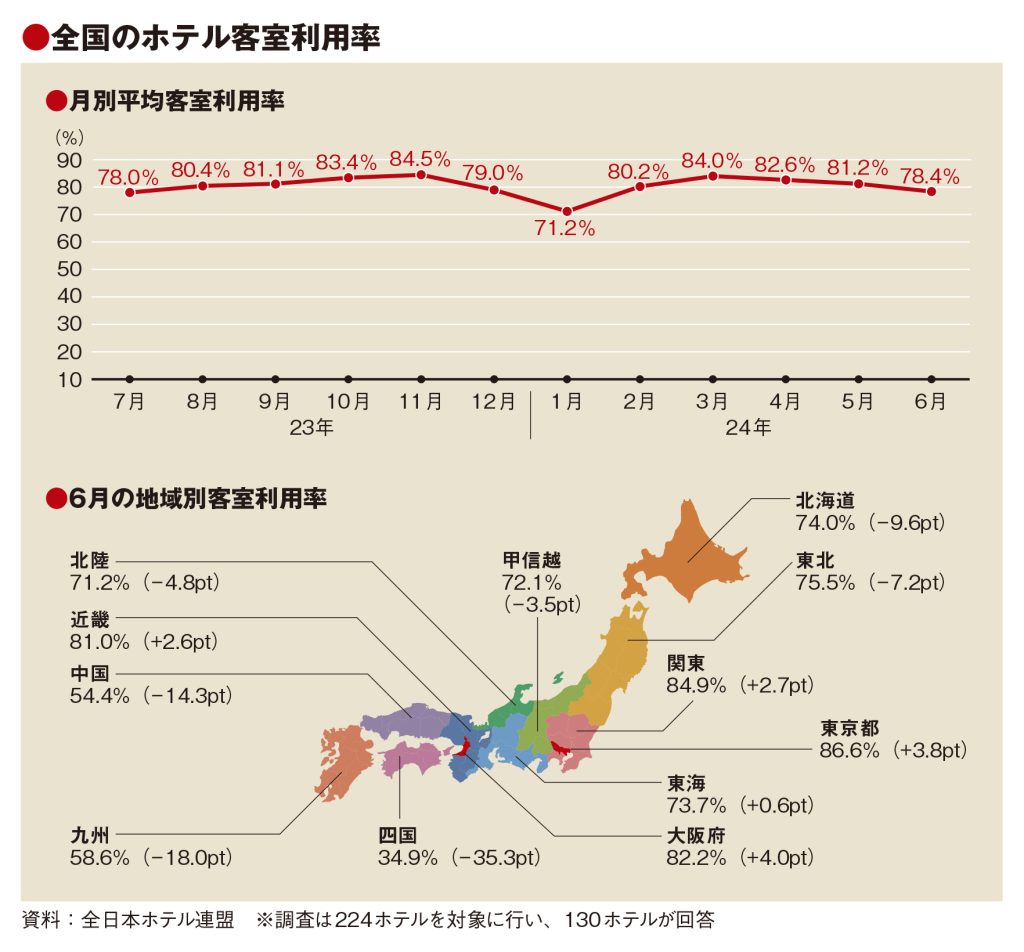

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

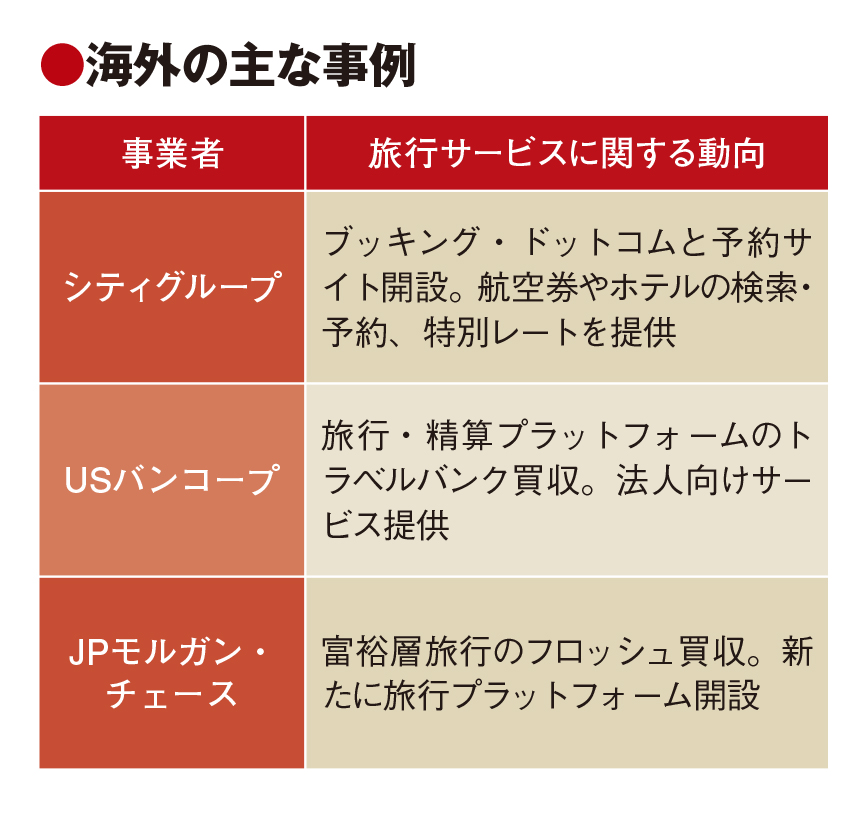

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

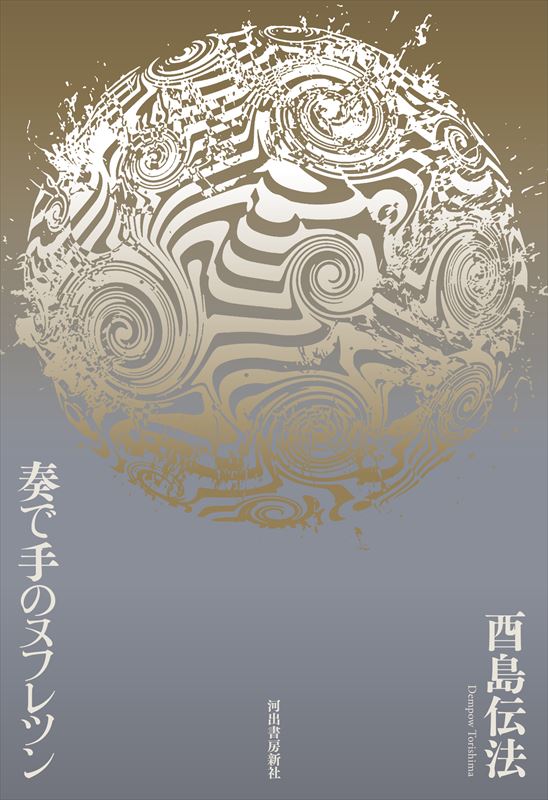

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く