『「日本の伝統」という幻想』 毒をもってユニークに解説

2019.04.29 17:32

「着物警察」という言葉をご存じだろうか。若い女性が着物姿で歩いていると、見知らぬ人(年配の女性が多い)が「本当はこうするのよ」と着方を指導したり、ポリエステル素材をばかにする、というもの。ばかばかしいが被害(?)者は多く、いつのまにやらSNSではこの呼び名が定着した。

が、考えてみると着物の「正しい」ってなんだ。江戸時代の風俗画を見ても帯なんて超テキトウなんだけど……。

五輪開催を前にますます声高に語られる「日本の伝統」。都をどりは明治5年、初詣は明治18年など、「古来」「昔から」「伝統的な」と言われる割には明治以降に始まった行事や習慣は多い。なぜ、われわれはそれを受け入れ、しかも大昔からあるような気がしているのか。誰にメリットがあるのか。

本書は、そんな「伝統」の成り立ちやそこに潜む法則、恵方巻のような「伝統ビジネス」が成功する時のからくりや人々の心理などをわかりやすく、少々の毒も仕込んで解説した1冊だ。

伝統ビジネスの最前線、京都に住む身としては第1部・第4章の「『京都』マジック」の項目はよくわかる。京都は「日本人はみんな、京都には伝統があってほしい」(本書より)という気持ちを熟知し、うまくブランド化する手法に長けている。「日本人は『京都は上手に騙されたい』と思っており、京都は『上手に騙してあげよう』と応えている」のである。結果、「都おどり」でなく「都をどり」と表記し、おかずを「おばんざい」と呼ぶのだ。

一歩間違えると嫌味たらたらになりそうな話だが、面白く読めるのは、「伝統」を読み解くことで「伝統」から解放されるようにも思うし、うまくしたら「伝統」を逆に利用できるような気分にさせてくれること。気軽に読めるユニークな論考、おすすめです。

_R-7.jpg)

山田静●女子旅を元気にしたいと1999年に結成した「ひとり旅活性化委員会」主宰。旅の編集者・ライターとして、『決定版女ひとり旅読本』『女子バンコク』(双葉社)など企画編集多数。最新刊に『旅の賢人たちがつくった 女子ひとり海外旅行最強ナビ』(辰巳出版)。京都の小さな旅館「京町家 楽遊 堀川五条」「京町家 楽遊 仏光寺東町」の運営も担当。

カテゴリ#BOOKS#新着記事

キーワード#伝統#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

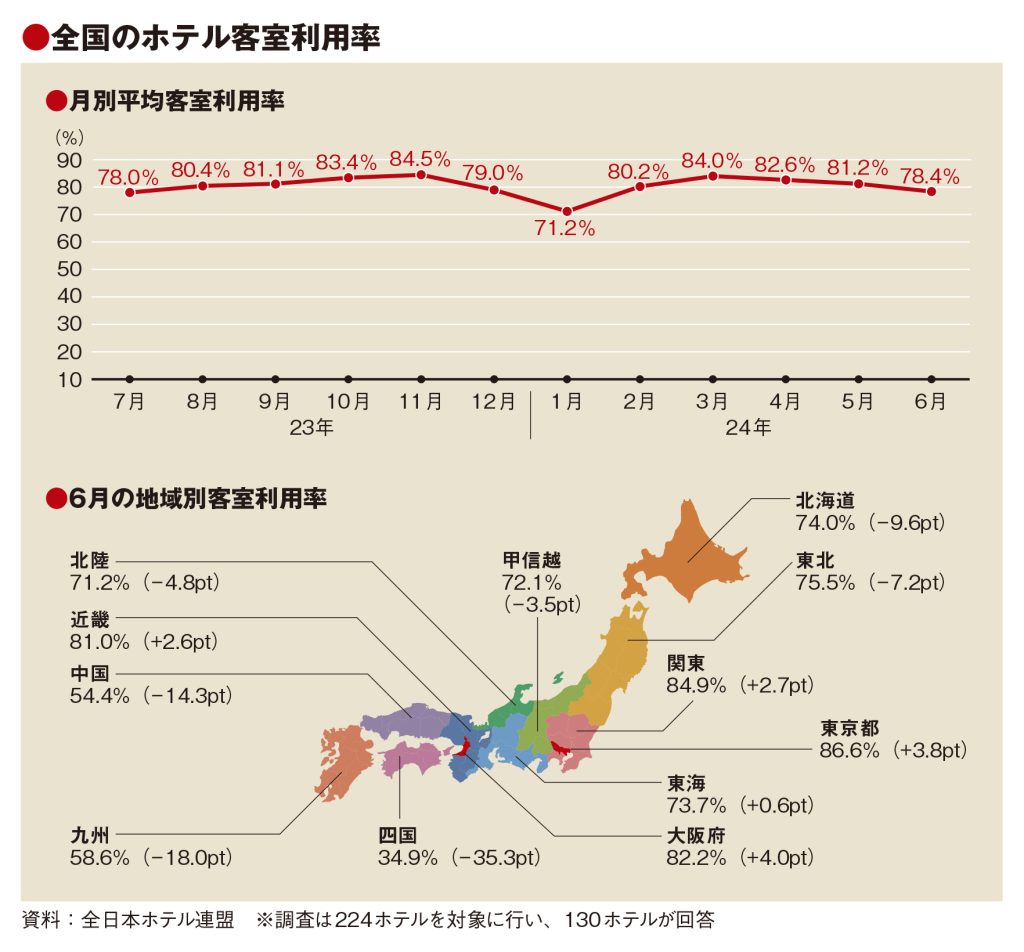

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

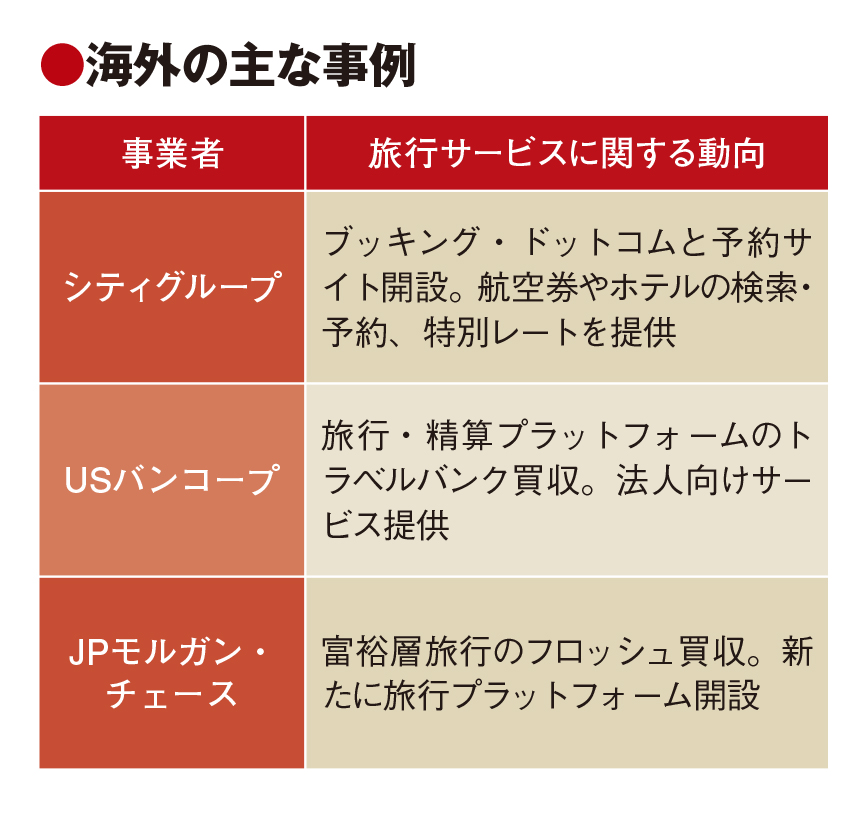

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く