みらいをえがく

2024.04.15 08:00

3月16日、北陸新幹線金沢/敦賀間が延伸開業した。東京駅での出発式で華々しく一番列車を送り出してすぐに現地へと赴いた。9年前の金沢開業以降、新幹線を迎える地域にその心構えや準備を説いてきた私としてはこの日がどんな日になるかはとても気がかりだったが、新たに新幹線の駅として開業した福井県の4駅、石川県の2駅、そして終着駅ではなくなった金沢駅に至るまで大変な盛況ぶりであった。

金沢開業の時には飲食店などでお客さまをさばき切れない現象が各地で起きていたが、それも限定的。この日を待ち望んでいた旅人も、それにより大きく姿を変えた駅を一目見ようと訪れた地元の方々も、新幹線がここまで街の姿を変えるのか、と実感したに違いない。

しかし、開業はあくまで単なるスタートラインに過ぎない。走り始めたらずっと走り続けるのが新幹線。この千載一遇の大チャンスをものにできるかどうかはこれからの地域の取り組みにかかる。人口減少が加速するなかでいかに地域を持続させるか、その解決策の1つとしていかに観光を含めた交流人口を増やし地域として稼ぐか、知恵と努力が必要なのはむしろこれから。福井県はオープンデータ化など観光DXでも先進事例として国から表彰されたりして一歩先を行く。どんどん突っ走り輝いてもらいたい。

もちろん、影の部分もある。敦賀から先、京都や大阪方面への延伸は着工の見通しすら立っていない。名古屋や関西から北陸へは敦賀駅での乗り換えが必要になった。いまだ地震の影響の続く和倉温泉への大阪からの直通特急は廃止された。新幹線なので料金も割高になる。これまで通勤や通学の足を支えていた在来線はJRから第三セクターへと移管され、きっぷを売る窓口の多くは廃止された。

しかし、そのことをもって新幹線の便不便を論じるのは早計だろう。東北新幹線ができるまで、いまでは日帰りできる仙台へは東京から約4時間、青森は夜行列車で行く場所だった。これらの新幹線をつくるのを決めたのは約50年前の1973年、全国新幹線鉄道整備法という法律までさかのぼる。ここで基本計画路線として設定された新幹線は、残るのは札幌までの北海道新幹線延伸とリニアが走る中央新幹線、まだ部分開業の西九州と北陸。四国などその他の地域でも機運はあるが、少なくとも法律により計画されているのはここまでで、その先の建設には人口減少や労働力不足という別の課題も立ちはだかる。

88年に難工事の末開業した青函トンネルは、設計時から「新幹線を通し得る規格」を指示され建設された。この時71年。まだ東海道新幹線開業から7年。このことがなければ永遠に新幹線が津軽海峡を越えることはなかっただろう。しかし、設計に携わった人々の多くは新幹線が青函トンネルを通る姿を見ることはなかったはずだ。

描いた人の多くはその達成の瞬間を迎えられない、長い年月をかけたプロジェクト。彼らはどんな思いでさまざまな未来を描いたのだろう。自分が見ることのできない未来、それをきちんと描くだけの胆力がいまのわれわれにあるだろうか。せいぜい2~3年の中期計画や四半期決算に翻弄され、目の前で起きた出来事に右往左往する、そんな日々の中に未来はあるのだろうか。短期的な結果ばかり求めすぎてはいないか。

新しい人々を迎える春になったいま、あらためて思う。未来は描かないことにはかなわない。実現が遠そうでも、難しそうでも、描いた人にだけチャンスがある。まだやれる、と思うならば。自分だけで成し遂げるのではない、と思えるならば。みらいを描(えが)こう。

高橋敦司●ジェイアール東日本企画 常務取締役チーフ・デジタル・オフィサー。1989年、東日本旅客鉄道(JR東日本)入社。本社営業部旅行業課長、千葉支社営業部長等を歴任後、2009年びゅうトラベルサービス社長。13年JR東日本営業部次長、15年同担当部長を経て、17年6月から現職。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

20歳年を取った日本で

?>

-

米国の小切手詐欺問題

?>

-

旅とライフデザイン

?>

-

出会いと気づき

?>

-

政治と観光

?>

-

みらいをえがく

?>

-

誇りと稼ぎ

?>

-

日本企業の現場は強い

キーワード#高橋敦司#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

京都市が観光特急バス導入 混雑緩和へ市民と利用すみ分け

-

脱ダイナミックパッケージ 新たな選択肢を探る時

-

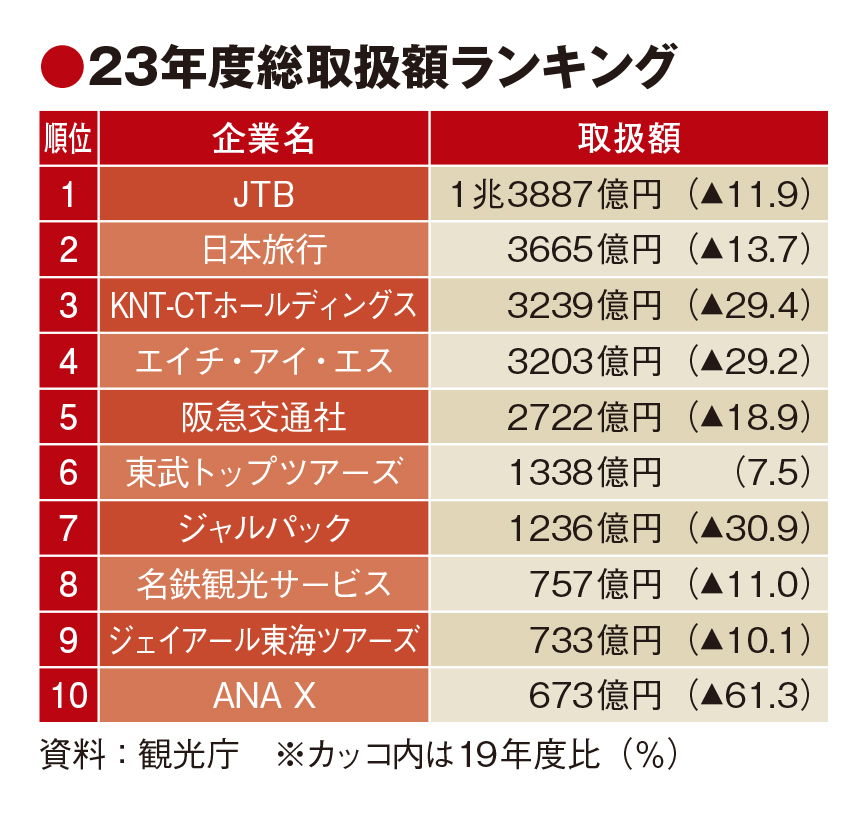

主要旅行業者の23年度取扱額、コロナ前の8割に回復 7社がプラス 募集型企画旅行は低調

-

韓国有力OTAのヨギオテ、日本進出 若年層の訪日個人旅行に照準

-

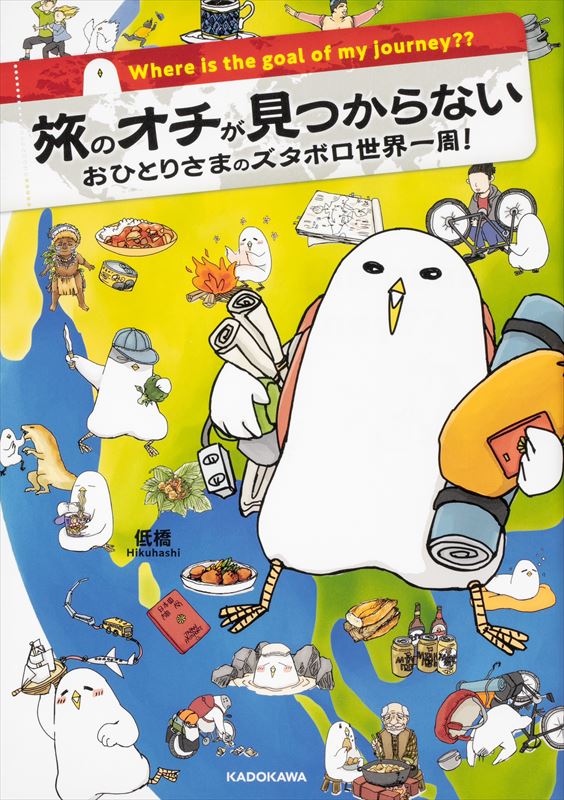

『旅のオチが見つからない おひとりさまのズタボロ世界一周!』 旅人予備軍が増えることを願って

-

ライドシェア全面解禁は先送り 法制度の検討に期限設けず

-

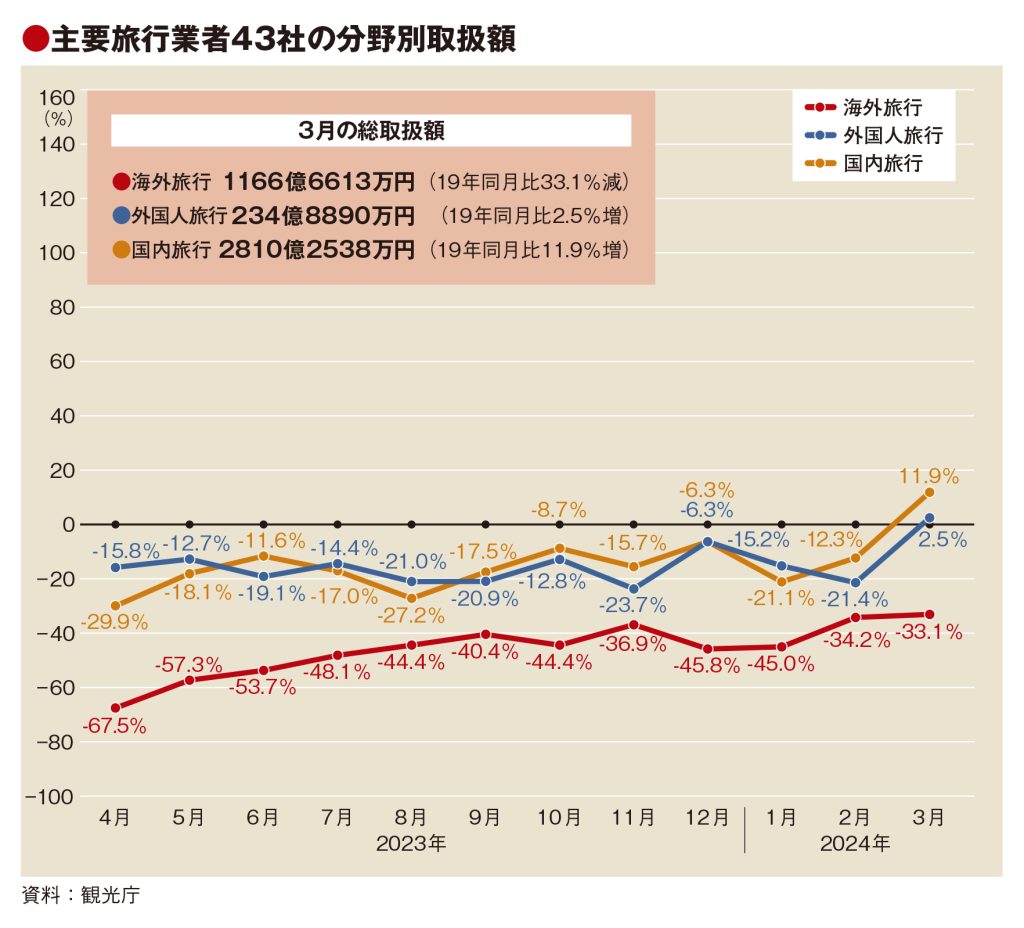

主要旅行業者の3月取扱額、19年水準迫る 訪日旅行がコロナ後初のプラス

-

ブルーフラッグとJTBが連携協定 海洋保全と企業のESG経営を支援

-

九州・沖縄のオフピーク旅促進 東急TsugiTsugiと交通4社、宿泊サブスクを軸に

-

訪仏日本人観光客、富裕層が増加 総消費額すでに19年並み 客数は半数未満