生態系

2024.03.18 08:00

街を歩いてガやチョウ、バッタといった虫、スズメやツバメ、カラスといった鳥がいなくなったと感じる。森に帰ったとの説もあるが、海外の研究では虫が10年ごとに9%減少し、100万種が数十年以内に絶滅するという調査結果を示している。虫がいなくなるので鳥も消えていくのだろう。

大学の私のゼミも年々人気が下がっている。理由はカンボジアに行くから。それも世界中の昆虫学者が訪れるほど生態系が保たれ、虫の多いエリアに行くためだ。目的は虫の研究ではなく、コミュニティーと一体となった宿泊業の体験だが、虫がいるというだけでゼミも選ばない。子供時代に虫のいないテーマパークで遊び、虫とは一切関わらず生きていきたい大学生ばかりなので仕方ない。早朝カブトムシ採りに出かけるのが子供たちの日課だった話など、別に聞きたくないおじさんの昔話にすぎない。

一方でインドネシアのバリ島に設立されたグリーンスクールに子供を通わせたい日本の親が増えていると聞く。バリ島の自然の中に立つ竹製の建物の学校で、世界中の小学生から高校生が学ぶ。ニュージーランドや南アフリカにも姉妹校ができた。学校では排泄物も堆肥化して作物を育て、太陽光や水力で電力をまかない、空調はなく、自然の風の中で過ごす。泥プールで遊び、川で泳ぐ。もちろん虫やヤモリもたくさんいて、木々の上では鳥が鳴く。食事の時も虫と一緒だ。

学費は学年により年間100万~200万円かかるので、一定の収入のある家庭しか通わせられないかもしれない。そうした家庭の子供たちも見学に行くとまず虫の多さで嫌がるそうだ。

遠くない将来、日本にも姉妹校ができる気がする。地球環境に危機感を抱く親世代が増えているからだ。恐らく年収で二分化される。収入が高く知的な情報に触れられる層は、日本から魚が消え、いずれ雪も降らない国になることを予感している。

新潟県や群馬県の雪国エリアの雪国観光圏を代表する12軒の宿でこの冬、エコロッジに向かうワークショップを実施した。エコとはEarth Conscious(地球環境を意識する)の略。冬の間、雪国の宿はカメムシに悩まされる。正確にいえばカメムシが出たから排除してくれという呼び出しに悩まされてきた。国立公園では除虫剤はまけない。水がきれいだからこそ虫が生息する。そうした説明を理解していただくため、価格を上げることやインバウンドを受け入れることにかじを切る。

温泉は極力沸かさず源泉の温度で供給。ごみはお客さまにも分別してもらう。ペットボトルをやめ、森の水を飲んでいただく。環境協力金を宿泊料に含める。そうした取り組みを目指している。

世界中の旅行単価上昇に伴い、今後観光旅行実施率は下がるだろう。しかし、それは生態系、そして人類を守ることにつながる。観光に行くことのできる世代を守り育てるために、井門ゼミでは今年もカンボジアに行く。

井門隆夫●國學院大學観光まちづくり学部教授。旅行会社と観光シンクタンクを経て、旅館業のイノベーションを支援する井門観光研究所を設立。関西国際大学、高崎経済大学地域政策学部を経て22年4月から現職。将来、旅館業を承継・起業したい人材の育成も行っている。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

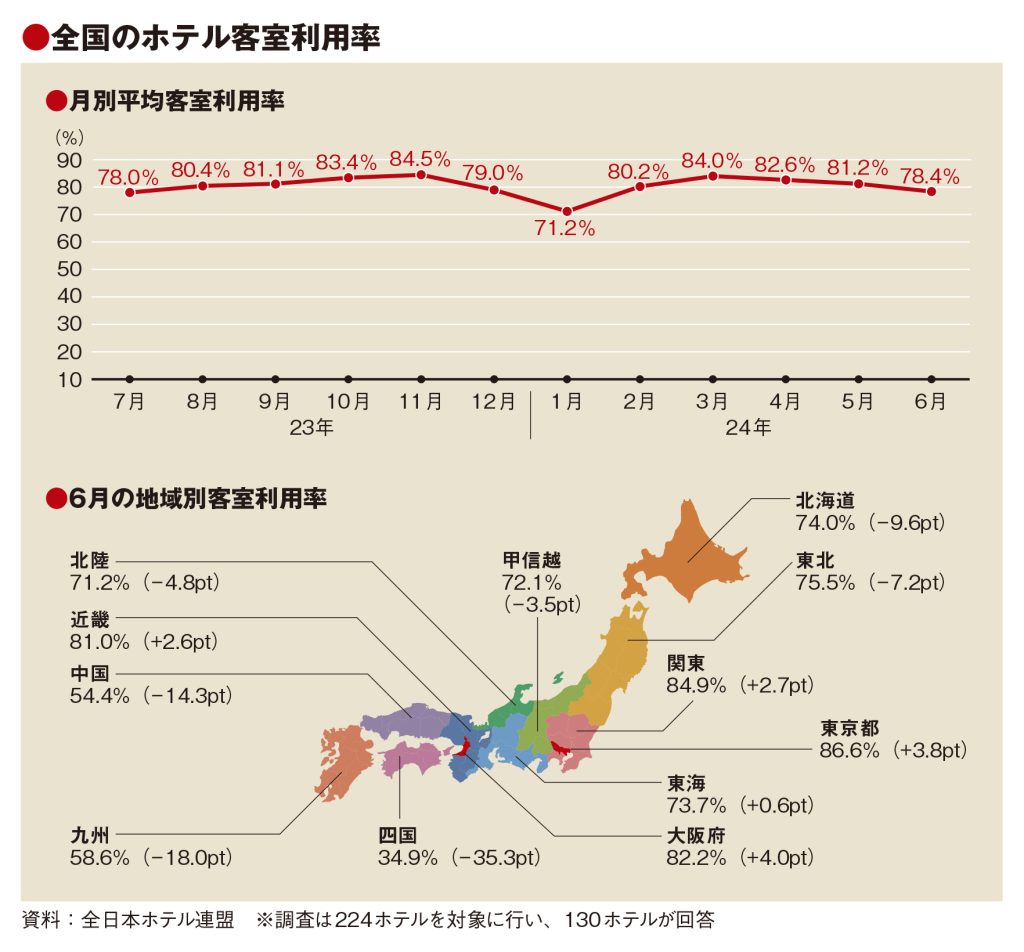

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

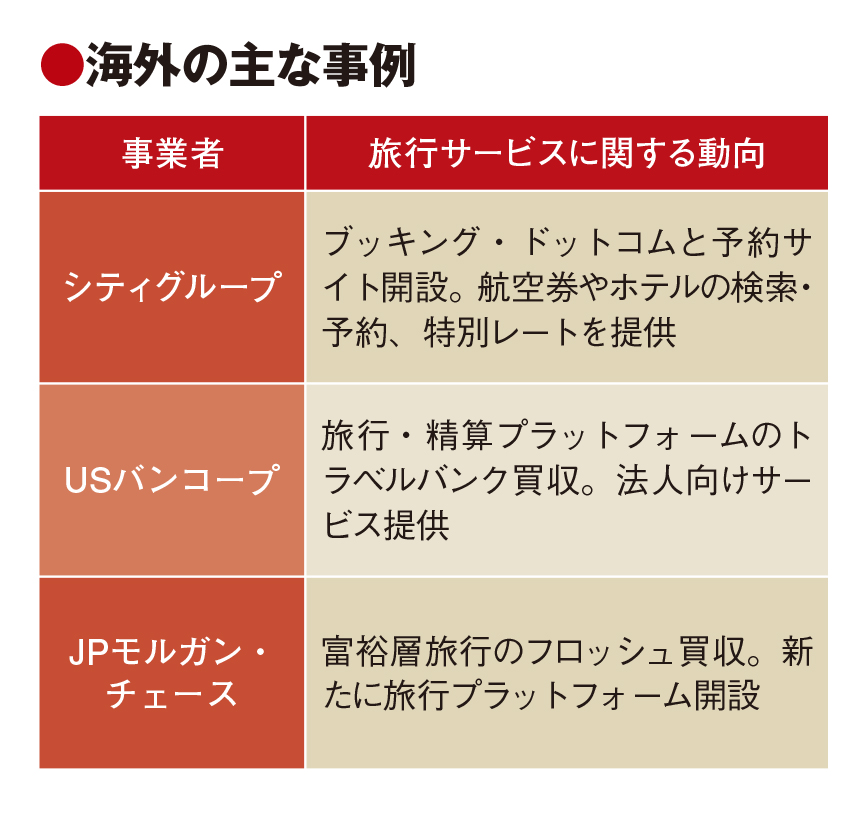

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

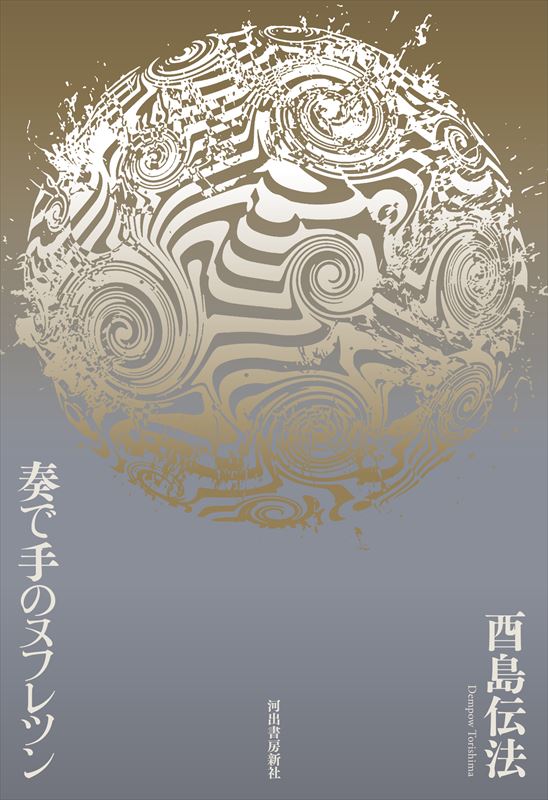

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く