大人の責任

2023.09.18 08:00

日本人のパスポート保有率がコロナ禍を境として20%台から3年連続で減少し、外務省の統計によると22年度には17%となった。円安も影響し、先進国では最低レベルを更新し続けている。

単純化して表現すれば、国民の預金を担保に国債を発行し、経済成長させてきたと同時に世界一の債務国となった日本において、輸出とともに外貨を稼ぐことのできるインバウンドは重要政策であり、円安による経済効果も少なくない。そのため、円安ばかりを要因にするわけにはいかない。例えば中国の保有率はまだ5%で、インバウンドの可能性はまだまだある。

しかし、なぜ海外旅行に行かないのか。20代に聞くと、一番は「お金がない」。他にも「欧州は陸続きだから(英国は日本と同じ島国だと思うが…)」などの理由が挙がる。

お金がないという点に関しては、日本より物価の高い欧米等の先進国を行き先としてイメージしていると思う。報道でも米国では牛丼1杯800円台と日本の2倍もするという極論ばかり伝わっている。そうした現状におびえていると同時に、20代をはじめ日本人の判断基準が、経験や自己成長よりすべてお金になっている点が気にかかる。

そのため学生にはまず海外に出かけてみることを勧めている。何人かの学生は海外経験があるが、多くがK-POPやコスメを目的とした韓国や親日国の台湾だ。かつては誰もが行ったハワイですら訪問経験を聞かない。無理はない。コロナ下の3年間は修学旅行経験もなく海外に誰も行けなかった。

そこでこの夏の半分は学生と海外で過ごした。タイに続き、ベトナム、カンボジアとまだ物価が日本より低いインドシナ地域へ連れ出した。海外に行こうと背中を押せば、意外にも多くの学生がお金を工面し、ついてくる。実は「お金がない」は口実で、機会さえつくれば海外に出かけていく。理由は日本以外への興味であり自己成長である。英語を実際に使ってみたいと意識も高い。これは機会をつくってあげない大人にも責任がある。

20代の若者だけの話ではない。地方の宿泊業の経営者や調理師は海外に出ているだろうか。大手オペレーターが運営する世界共通のホスピタリティーを経験するのでなく、ローカルなサービスや料理にインスピレーションを得ているだろうか。

前回、ボートに乗りチェックインするタイのフローティングホテルを紹介したが、カンボジアのシンタマニリゾートではジップラインに乗り森を越えてチェックインする。これも日本では危険だという声が聞こえるかもしれない。

不謹慎かもしれないが、18歳から飲酒ができるベトナムで初めてひと口お酒の味にふれてみたり、スパに行ってみたり、冒険を楽しみ、次回も行きたいので機会をつくってほしいという声であふれる。日本が成長するためには、海外旅行の機会を増やすこと。これは若者も大人も同じだと思う。

井門隆夫●國學院大學観光まちづくり学部教授。旅行会社と観光シンクタンクを経て、旅館業のイノベーションを支援する井門観光研究所を設立。関西国際大学、高崎経済大学地域政策学部を経て22年4月から現職。将来、旅館業を承継・起業したい人材の育成も行っている。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

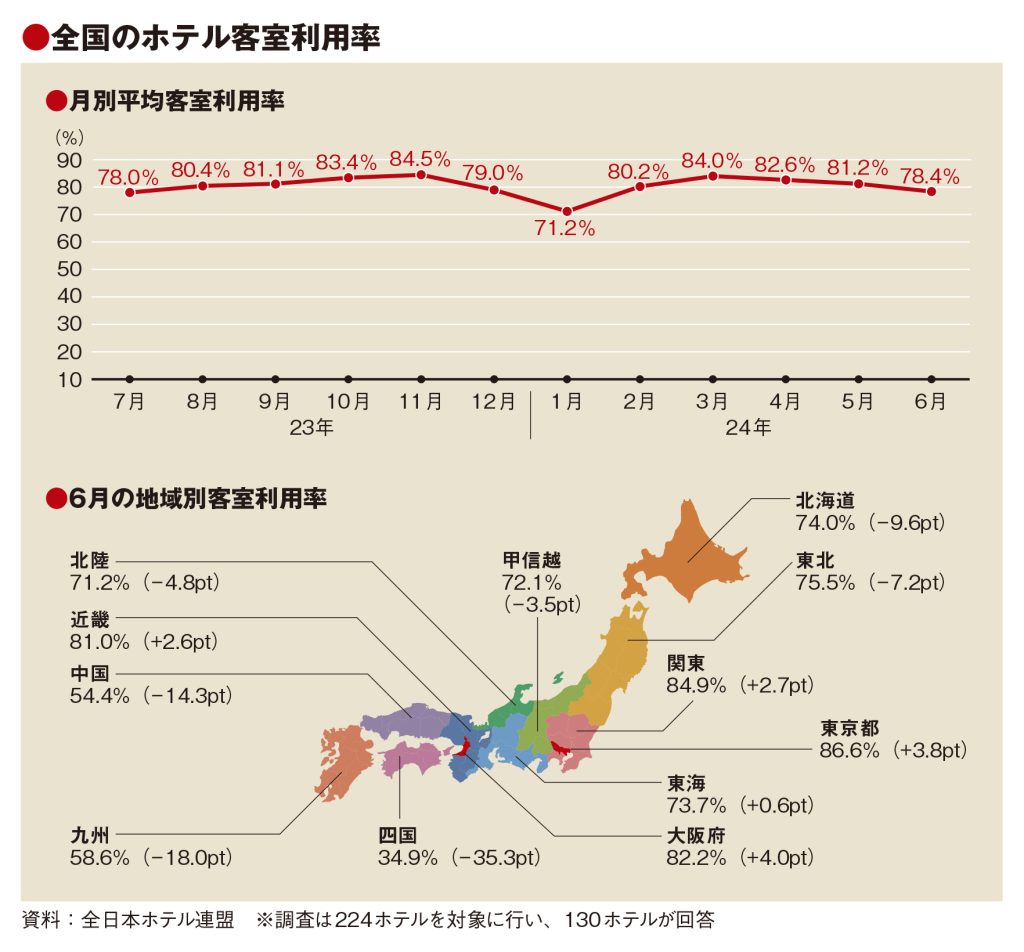

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

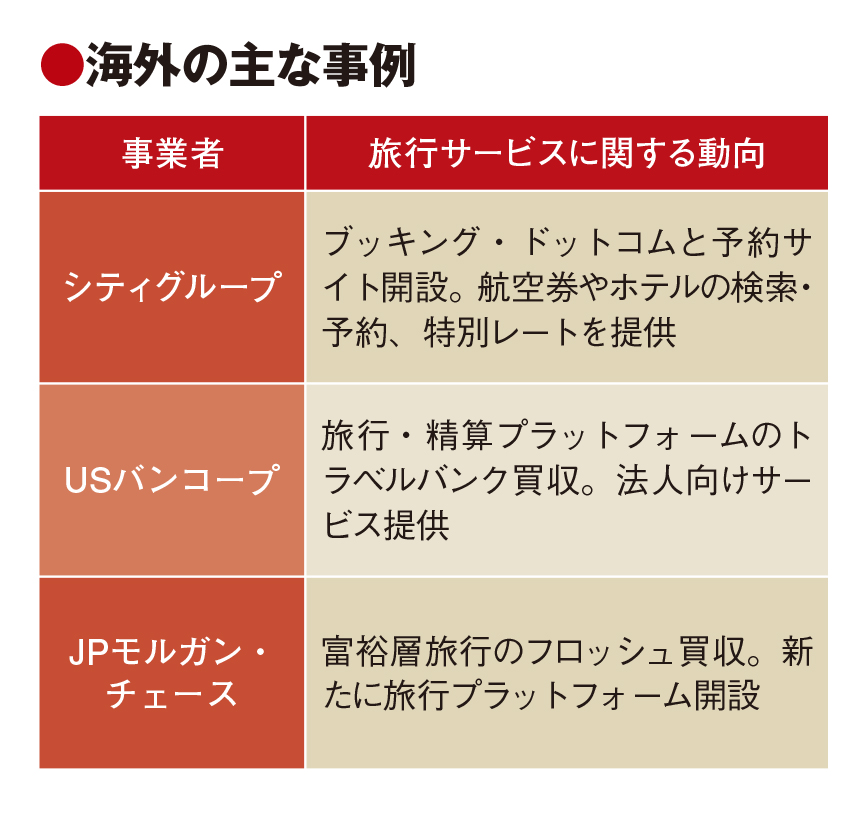

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

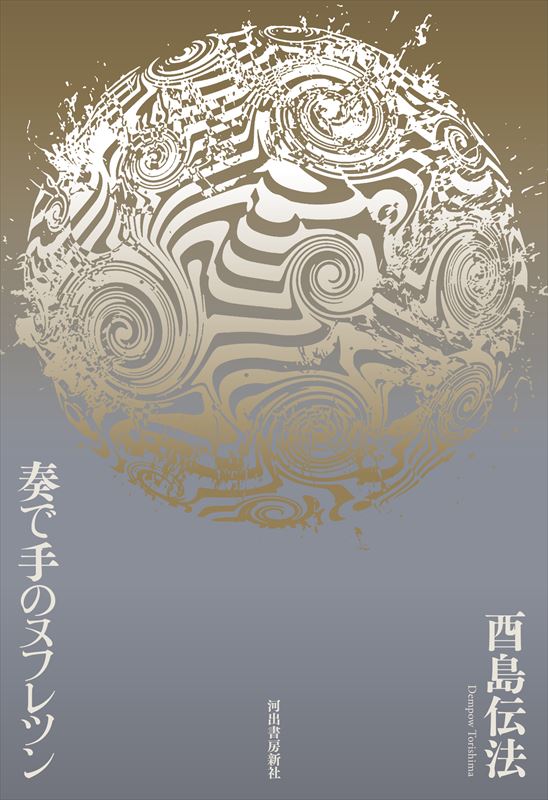

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く