時間給制給与

2022.06.20 08:00

マーケティングの授業を進めていて、己の無力に打ちひしがれる時がある。平日需要を創造するためにできることを問い、「割引」「値下げ」という解答がいくつもあった時だ。この答えを出さないために平日需要が減少する要因を追求し、対策を練ることを授業テーマとしているが、最後の最後に対策は割引プランと解答された時、大学なんかなくなってしまえと投げ出したくなる。

なぜ政府がインバウンドを推し進めているのか、なぜ地方の宿泊業の生産性が上がらないのか、なぜブラック企業が生まれるのか。それはすべて同根であり、割引や値下げと解答する学生を生み続ける限りなくならない。そうした学生が社会に出て、また同じことを繰り返すからだ。

そんな学生に限って、就職活動の際には給与水準や福利厚生、あるいはジョブローテーションの頻度を気にする。なぜ東大や京大、早慶やMARCHはじめ主要大学の学生人気企業上位にコンサル業界が並ぶのか。それは単に給与水準が高いからなのか。自ら考え、きちんと理解できる学生は勝手に育っていくが、そうでない学生は十数社も当てずっぽうに就職活動を繰り返す。

すべての元凶は、そうした皆さんが前提として考えている日本企業の給与制度にある。

平日に休暇を取れないのも、生産性が上がらないのも、突き詰めれば働いた時間に対して給与が出る時間給制を採っているためだ。この仕組みで最も労働者に価値のある働き方はいかにサボるかであり、サボらないように見張る管理職が必要となる。

なぜコンサル業界の人気があるかといえば、自らのスキルで稼ぐことができるようになると考えるからだろう。ジョブ型雇用の賛否は時間給制度の賛否の裏返しだ。女性が昇進できないとすれば、それは出産・育児という時間を生涯賃金におけるマイナスとして捉えているからに他ならない。どんなに口先だけで平等を説いても給与制度を変えない限り、平等はあり得ない。

宿泊業を含むサービス業ではジョブ型は難しいといわれることもあるが、欧米のホテルでは職務記述書をもとに雇用契約を結ぶジョブ型を採っており、日本ができない理由にはならない。

日本の観光の未来は働き方改革の進捗にかかる。労働時間が減ると給与も減るという仕組みである限り、旅行実施率は下がる一方だ。ワーケーションと簡単に言うが、時間給制給与では難しい。裁量労働となり、目標に向かい自ら仕事をコントロールできるようになって初めて生まれる需要だ。

ジョブ型になると過労死が増えるといわれることもあるが、それはおかしい。自分で仕事をコントロールできないからこそストレスで過労死してしまうのでははないか。

政府がインバウンドを推し進めている背景には、日本人の給与制度が変わらず、平日は管理され続け、旅に出られないという理由が隠されている。

井門隆夫●國學院大學観光まちづくり学部教授。旅行会社と観光シンクタンクを経て、旅館業のイノベーションを支援する井門観光研究所を設立。関西国際大学、高崎経済大学地域政策学部を経て22年4月から現職。将来、旅館業を承継・起業したい人材の育成も行っている。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

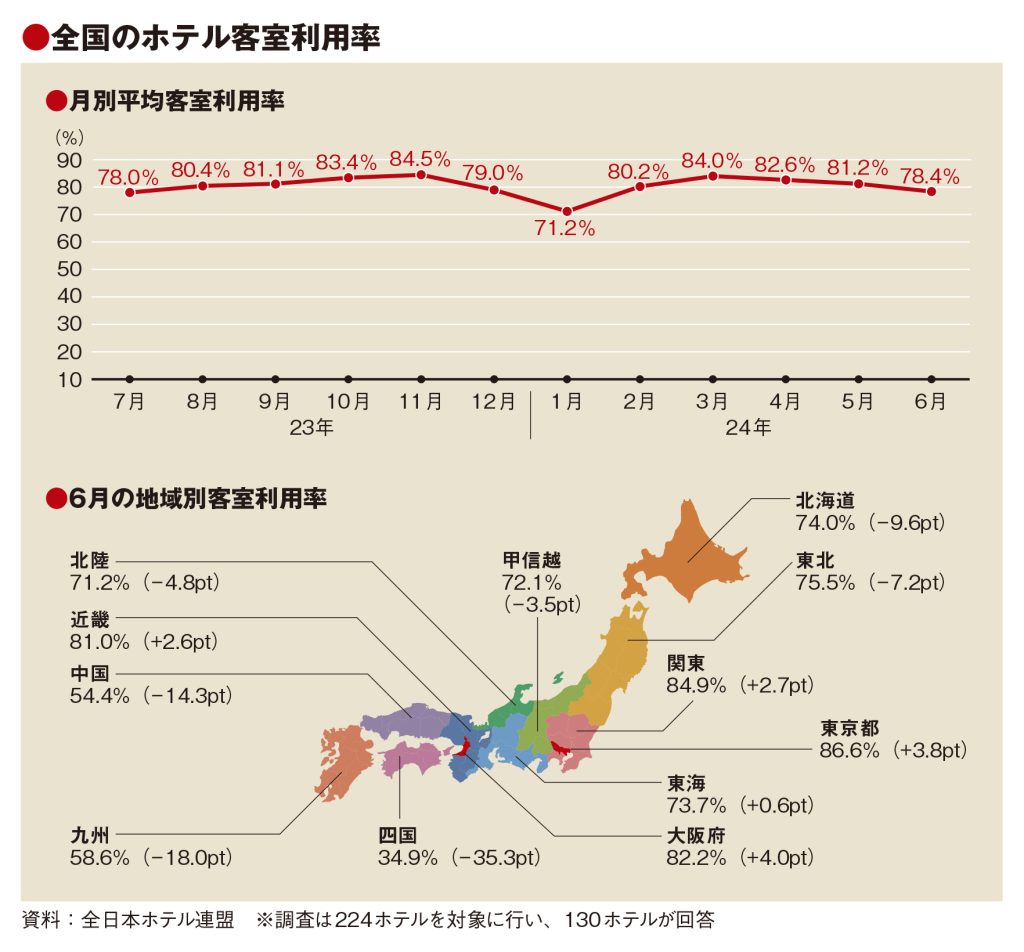

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

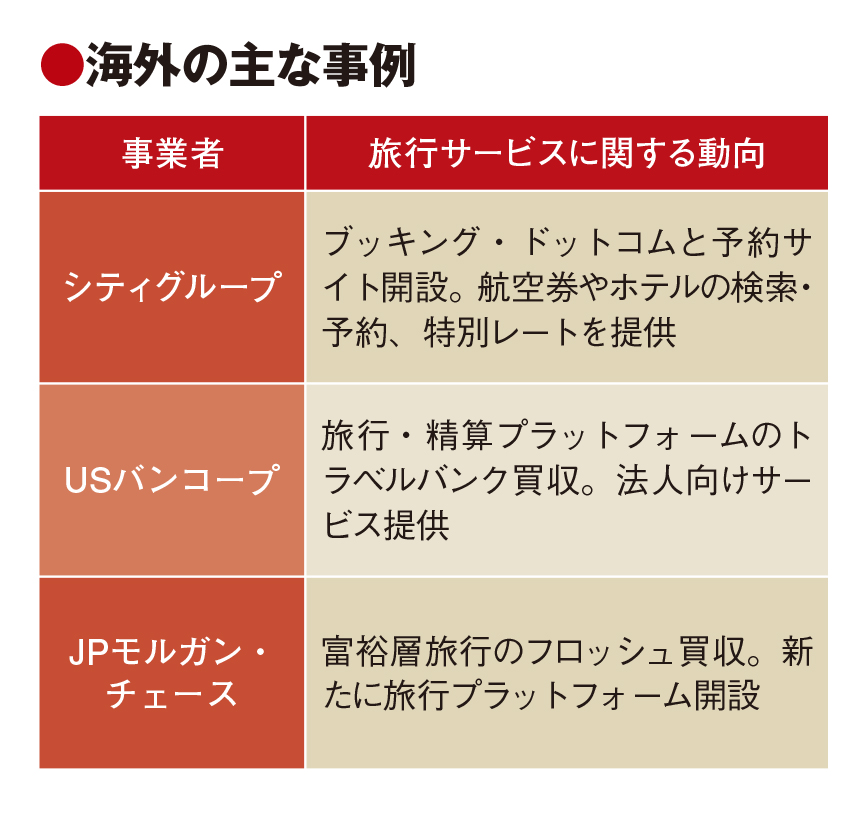

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

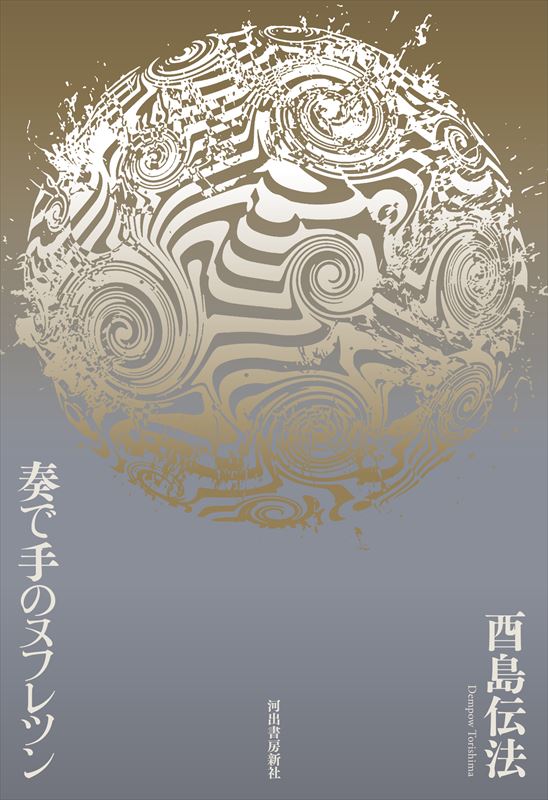

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く