東急の変革 事業戦略から探る新時代のキーワード

2021.07.26 00:00

コロナ禍で甚大な打撃を受けた多くの観光関連企業が業績回復への道筋を模索している。移動需要が以前のように戻る見込みはなく、ライフスタイルの変化も著しい。そうしたなか、新事業を多角的に推し進めているのが東急だ。見据えるのはコロナ収束後の新たな時代だ。

東急は「変革」をテーマとした23年度までの中期3カ年経営計画を策定した。鉄道事業をはじめ、グループが手掛ける事業の多くが人の移動を前提としており、コロナ禍は足元の業績に甚大な影響を及ぼしている。21年3月期の連結業績は鉄道とホテル・リゾート事業を中心に全セグメントで減収減益となり、純損益は562億円の赤字に転落した(前期は423億円の黒字)。営業収益は約2割減、営業損益は316億円の赤字となり、前期の営業黒字687億円から約1000億円も目減りした。減収幅が8~9割で千億円単位の純損失も珍しくない航空会社や旅行会社に比べれば、一見、上出来だが、鉄道をはじめ業績安定が常態であるインフラ系事業が主体の東急にとっては緊急事態だ。

東急は22年に創立100周年を迎えるが、今回の事態を同社の前身企業が創立直後に関東大震災に見舞われた際の危機になぞらえる。もっとも当時は、ピンチを逆手に取り、安心・安全を売りにして郊外型宅地開発の追い風に生かした。今回も危機感を新たな成長の原動力に変えていこうとしている。

移動需要は完全には戻らない

中期計画の前提になっているのが取り巻くビジネス環境の不可逆的な変化だ。東急の事業の根本は郊外に住む人々を都心に運ぶことだが、この人の流れがコロナ禍前のようには戻らないと認識している。たとえば20年度の東急電鉄の定期券利用は輸送人員、運賃収入とも前年比約3割減。他の都内私鉄各社と比較しても減少幅が大きい。他社の沿線に比べて居住者に占めるオフィスワーカーの比率が多く、テレワークの浸透度も高いのが理由としており、「今後、一定程度の戻りはあるが完全には戻らない」(経営企画室経営管理グループ・村嶋孝之課長)と見る。業績予想でも、特に定期外旅客は23年度までに以前の水準に戻る一方、定期旅客は70%程度しか戻らないと想定。輸送人員全体では以前の85%程度となる計算だ。

それゆえに新中期計画では変革が最大のキーワードになっている。たとえば中核の交通事業では、これまで常に輸送力増強と混雑緩和のための大規模投資、長期での資金回収という枠組みが戦略の中心に据えられてきた。しかし今回の中期計画では通勤・通学を中心とした収支構造からの変革と、域内移動需要の創出をテーマに掲げている。

日本における少子高齢化はすでに始まっており、収支構造の変革への課題意識は東急内部にすでにあった。19年に発表した2030年を見据えた長期経営構想でも、「次世代の交通インフラビジネスの構築」を柱の1つに挙げている。しかし、コロナ禍によって変化速度が急変。「対応するための時間軸がこれまでとはまるで違ってきた」(村嶋課長)

変革は急がなければならない。しかし、当面の財務的健全性を確保しなければならない。東急は収益減少に対応するためコスト圧縮を図り、19年度に2000億円規模だった設備投資を20年度は1063億円に抑制。新宿の歌舞伎町一丁目地区開発計画などすでに進行中の案件は基本的に継続するものの、新規の投資案件は大幅に絞り込んだ。新規案件では、家ナカ需要の伸びが期待できるスーパーマーケットの新規出店など案件を厳選。その一方で今後の成長に資する投資を再検討し、21年度は投資額を1277億円まで拡大する。

関連キーワード

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

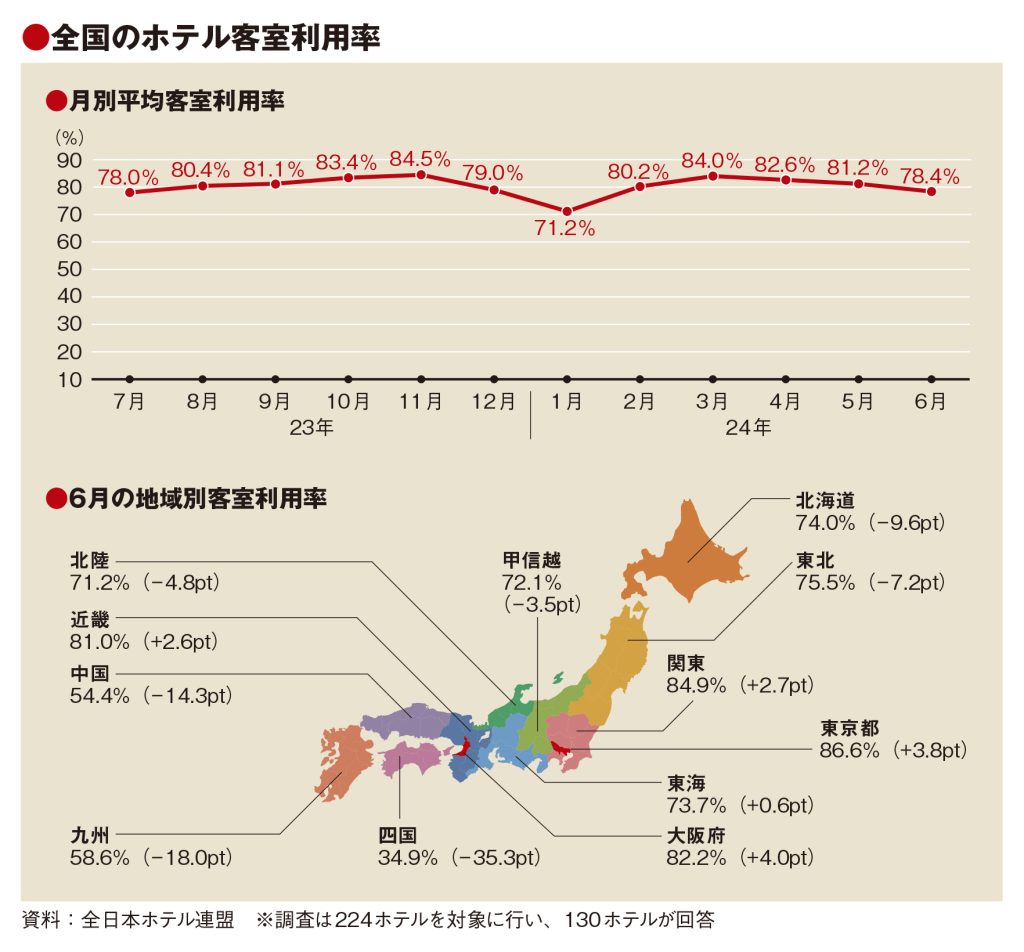

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

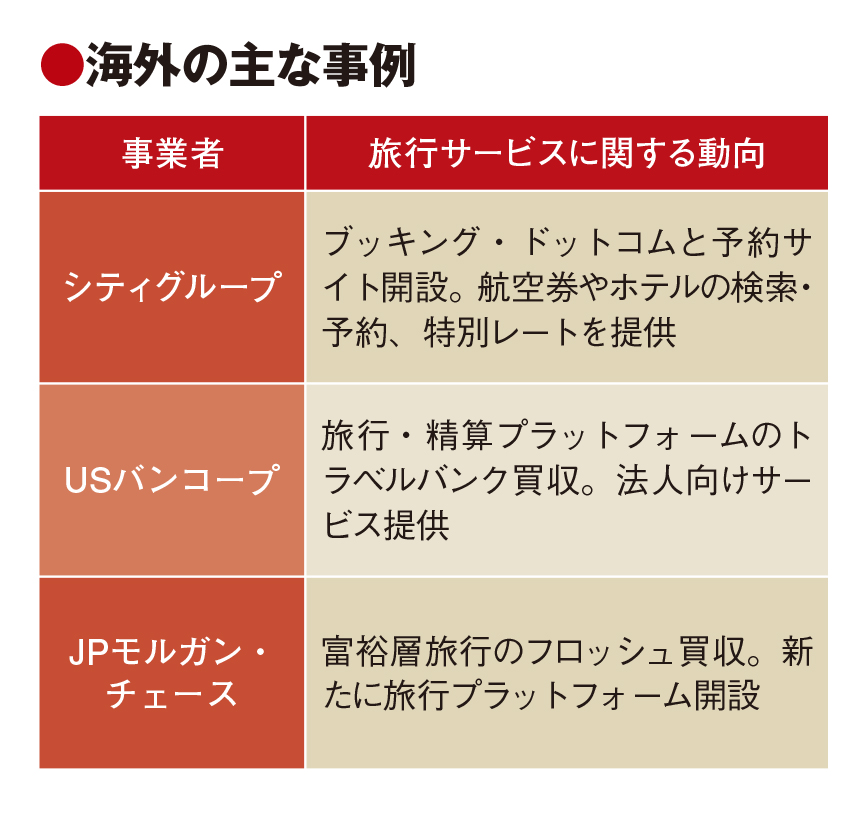

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く