復興とツーリズム 東日本大震災から10年

2021.03.08 00:00

11年3月11日に発生した東日本大震災から間もなく10年が経過しようとしている。政府が目標としてきた「20年に東北6県の外国人延べ宿泊者数150万人泊」は1年前倒しで19年に達成したものの、本格的な復興はまだこれから。特集では東日本大震災からの10年を踏まえ、今後の復興におけるツーリズムの役割について考える。

東北地方だけでなく日本全体の未来を揺るがした東日本大震災。東北の復興は日本の復興と重なる道のりだ。それだけに政府は国を挙げて東北地方の復興に取り組み予算と政策を注ぎ込んだ。そこにはもちろん観光復興の取り組みも含まれる。

観光庁は11年度第3次補正予算で、観光による被災地復興を図る目的で東北観光博の開催費5億5000万円や、被災地3県(岩手、宮城、福島)および風評被害が認められる北関東3県を対象とする観光支援事業のための5700万円を予算化した。その後も12年度からは本予算に復旧・復興枠を設け予算措置を続けてきた。16年度から29年度までの4年間は毎年度45億円を上回る予算を付けた。

政府が復興・創成期間の最終年度に位置付けた20年度には東北観光復興対策交付金、日本政府観光局(JNTO)による東北観光復興プロモーション、福島県における観光関連復興支援事業として計33億9500万円を割いている。

これで東日本大震災後の12年度から20年度までの9年間で合計235億円(補正予算を除く、復興庁計上の観光関連予算を含む)が東北地方の観光復興に注がれたことになる。

そのかいあって、19年の東北6県の外国人延べ宿泊者数は155万8000人泊(従業員10人以上の宿泊施設)となり、20年に150万人泊という政府目標を1年前倒しで達成することになった。

外国人宿泊者数の伸びには期待を感じることができる。5年前の14年と19年の外国人延べ宿泊者数(全宿泊施設)を比較すると、全国では4482人泊が1億1566万人泊へと2.6倍に増えているのに対して、東北6県では40万人泊から184万人泊へと4倍以上に増えているからだ。

観光を中心とする宿泊施設への外国人延べ宿泊者数の推移を見ても、東北6県では11年に震災前の3割程度まで落ち込んだが、16年には震災前の水準を超え、その後も右肩上がりで伸び続け19年には震災前の4倍以上の延べ宿泊者数となった。

しかし手放しでは喜べない。絶対値で比較すれば東北6県の184万人泊は、山梨や静岡の1県単独の規模にも及ばず、北海道の5分の1、全国1位の東京都と比べると16分の1程度にすぎない。全国の外国人延べ宿泊者数1億1566万人泊に占める東北6県の割合も1.6%にとどまっている。

全宿泊者数(延べ)に占める外国人延べ宿泊者数の構成比を見ても、福島県は全国最下位の2%。その他の県も秋田と山形が4%、宮城と岩手が5%、6県で構成比が最も高い青森でも8%で、2桁には届いていない。

目標を1年前倒しで達成できたといっても、この10年間、東北地方を含む日本全国の訪日外国人旅行者の伸びが、政府の想定を超えた速さだったことも見逃せない。

一方、日本人の観光需要の回復も必ずしも順調とはいえない。観光白書は東日本大震災発生前の10年を100として復興状況を指数化している。それによれば、観光客中心の宿泊施設における日本人延べ宿泊者数は、全国に関しては11年には95.1まで低下したものの、翌12年には99.0まで回復。以降も震災前の水準を上回っている。ところが、東北6県と被害の大きかった3県(岩手、宮城、福島)では、いずれも11年に80台まで低下し、その後も低迷が継続。19年になっても6県が82.0、3県が82.2と80台前半で推移しており、震災前の水準を下回ったままだ。

日本人と外国人を含めた全国の宿泊者数実数に占める東北6県の割合(19年)は7.5%で、これは14年に比べて1.2ポイント減。東北地方の観光需要の回復はまだ道半ばである。

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

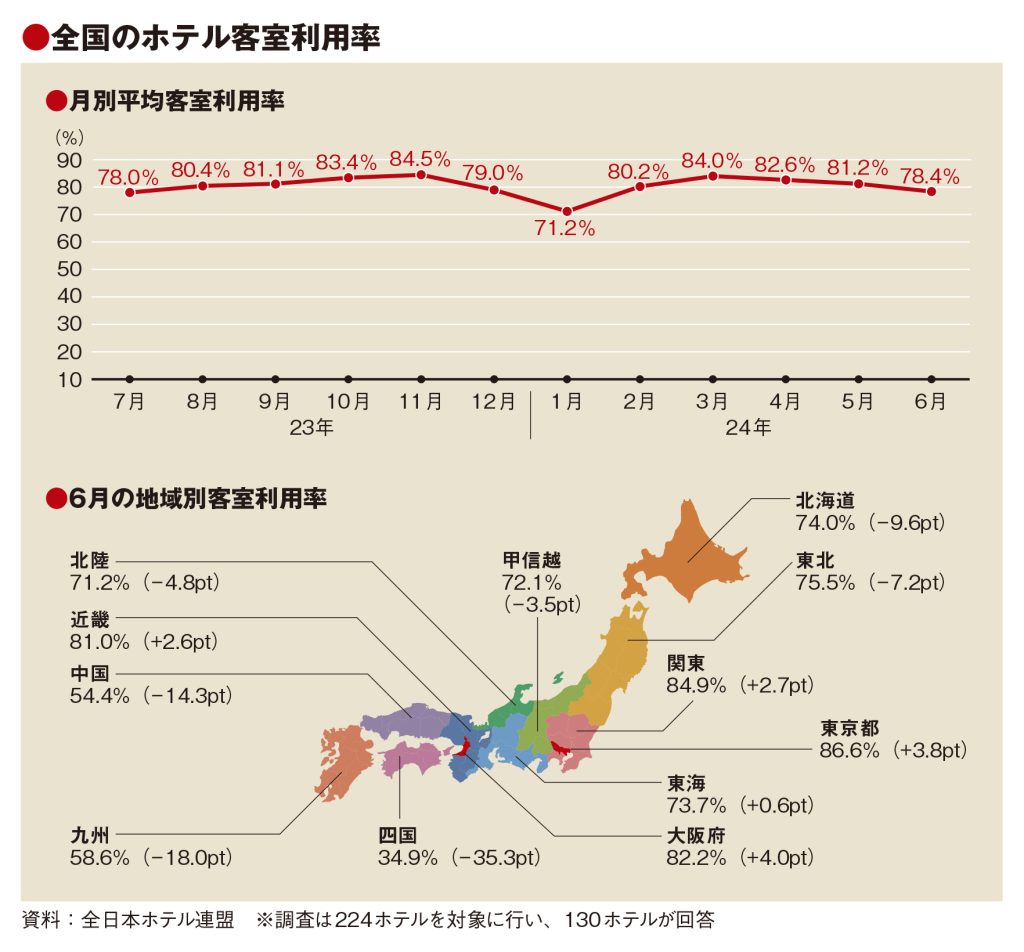

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

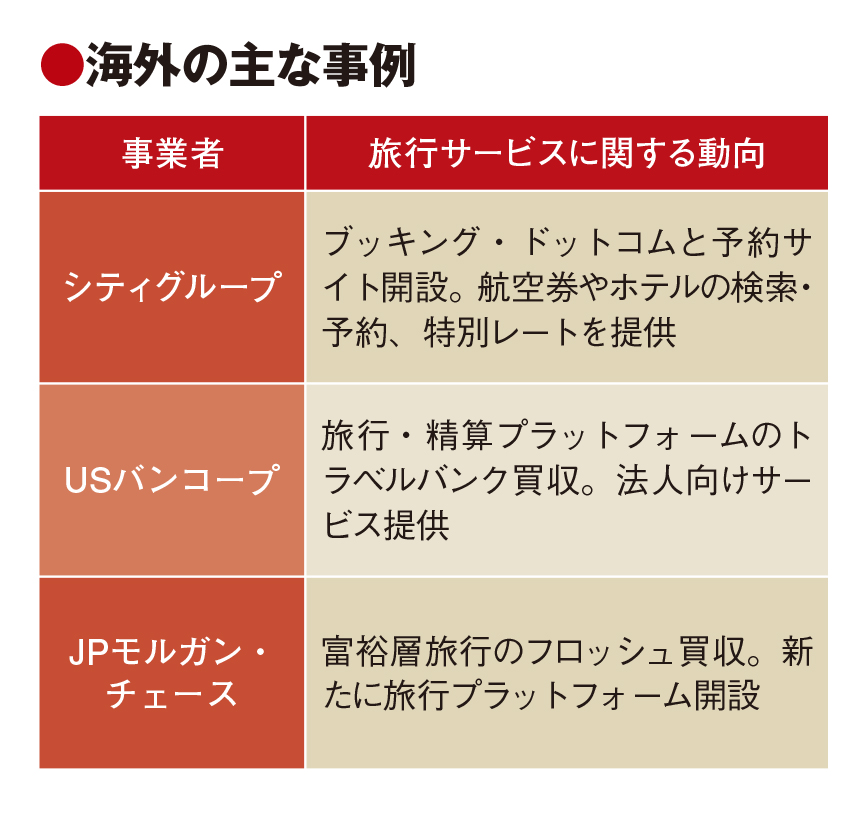

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く