旅行会社の地域振興に変化 姿勢転換で事業化へ一歩

2020.09.28 00:00

旅行会社の地域活性化事業が以前にも増して活発になっている。新たな事業領域を模索するなか、旅行業で培ったノウハウを生かせる分野として注力するのは至極当然。しかし、ここにきて地域と向き合う姿勢やアプローチが変化している。

地方創生を掲げてきた安倍政権下で、地域に人を呼び込び経済活性化につながる観光は最も脚光が当たってきた分野といっていい。その勢いはコロナ禍でも衰えず、ここ最近の例をとっても、ワーケーションや文化財を核とする文化観光など、各省庁が助成金を投じて推進する事業は引きも切らない。それらを実行する主体は地域だが、呼び込むマーケットの側、つまり発地での集客やプロモーションを生業とする事業者は欠かせない存在だ。補助事業の対象要件を見ても、地域と幅広い事業者との協議会の組成を促すケースが多い。ここに早くから目を付けたのが広告代理店であり、大手の旅行会社だ。近年は人口や部数減に直面する地方新聞社も乗り出し、群雄割拠の様相さえ呈している。

特に旅行会社にとっては、事業領域の拡大を模索するなか、旅行やイベントの企画・実施力、全国各地の拠点、海外とのネットワークなどを生かせる願ってもない事業。新たな収入源としての期待は高い。その証拠に、今年に入ってからも大手旅行会社は地域振興を目的とする新会社を次々と立ち上げている。だが、スタンスや展開手法は明らかに従来と異なる。

「旅行会社はこれまで狩猟民族だったが、今後は農耕民族になることが大事」。東武トップツアーズの坂巻伸昭代表取締役社長が最近とみに口にする言葉だ。ビジネスの種を見つけてに行っては刈り取り、後に何も残さないやり方では地域には到底受け入れられない。「地域と同じ目線に立ち、ゼロから一緒に宝を磨いていかないと」(同)

その思いは、一般社団法人地域活性化センターと共に7月3日に設立した合弁会社「企業版ふるさと納税マッチングサポート」に表れている。企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに企業が寄付すると法人関係税から税額控除する制度。8月21日時点で46道府県・676市町村が認定を受けているにもかかわらず、個人版に比べ寄付はごく少額にとどまる。企業と地域のマッチングが課題で、地域活性化センターの自治体との密接な関係性と、東武トップツアーズの事業者間取引のノウハウを掛け合わせる。

全国ほぼすべての地方公共団体を会員に持つ地域活性化センターと組めば、地域にアクセスする近道となるのは明白だが、同センターが合弁会社をつくるのは初めてのこと。椎川忍理事長は「思い切った」と語る。マッチングを手掛ける会社はほかにもあるが、地域に低廉な手数料でサービスを提供することと利益を再投資することにこだわった。真の地域貢献を共有できる相手が必要で、椎川理事長は「すべては坂巻社長との信頼の下で実現した」と姿勢を評する。

目先の利益でなく

これまでの旅行会社のスタンスに自ら疑問符を付けるのは、地域創生LABの古宮健史代表取締役社長も同じだ。同社はエイチ・アイ・エス(HIS)がDMM.comと7月15日に設立した新会社で、地域が大型の設備投資をせずとも観光客を呼び込めるキラーコンテンツをデジタルアートの技術を生かして開発する。

HISで地域交流事業に携わってきた古宮社長はかねてから、地域振興に関わる事業者の姿勢を問題視していた。「収益を上げるための予算ほしさが明白で、毎年同じような内容の繰り返し。本当に良いものが生まれてこない」。HISの海外支店からは、日本を売るに当たり、価格競争に陥らないためにもオリジナルコンテンツを求める声が上がっていたという。地域の事業者選定の目が厳しくなっていることも実感していた。

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

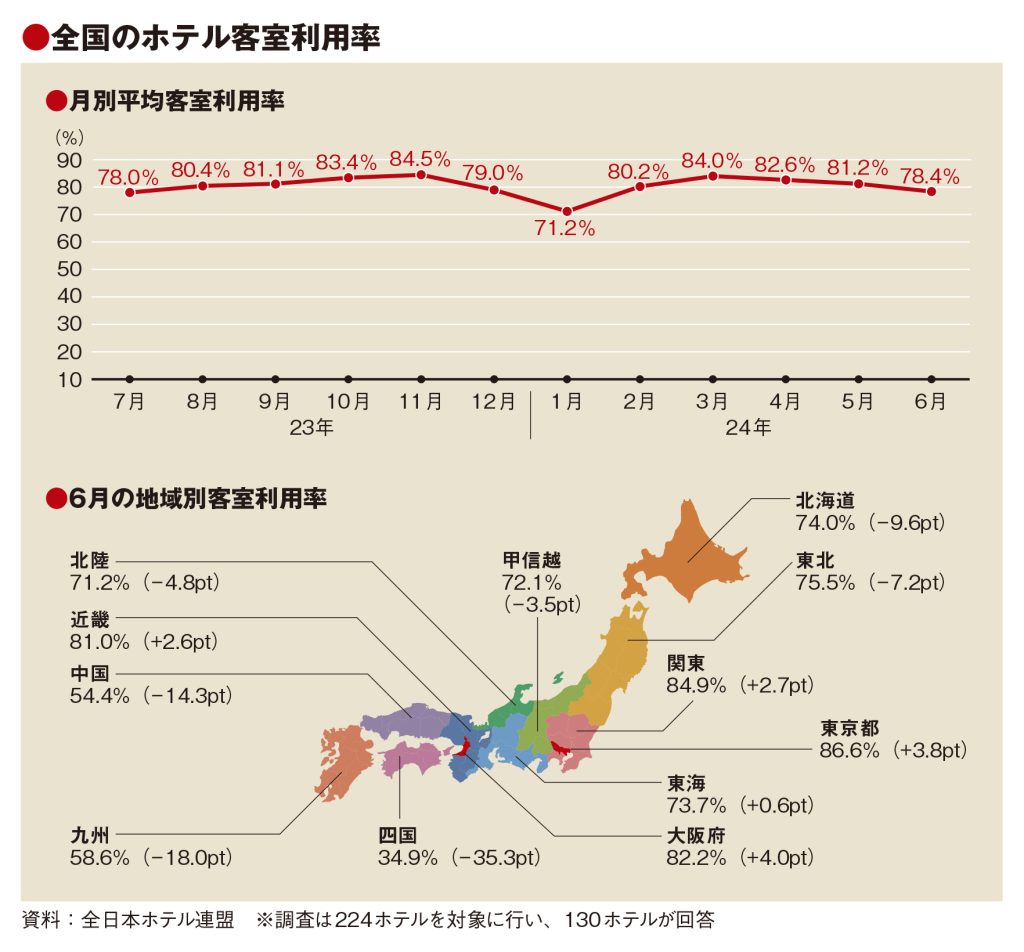

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

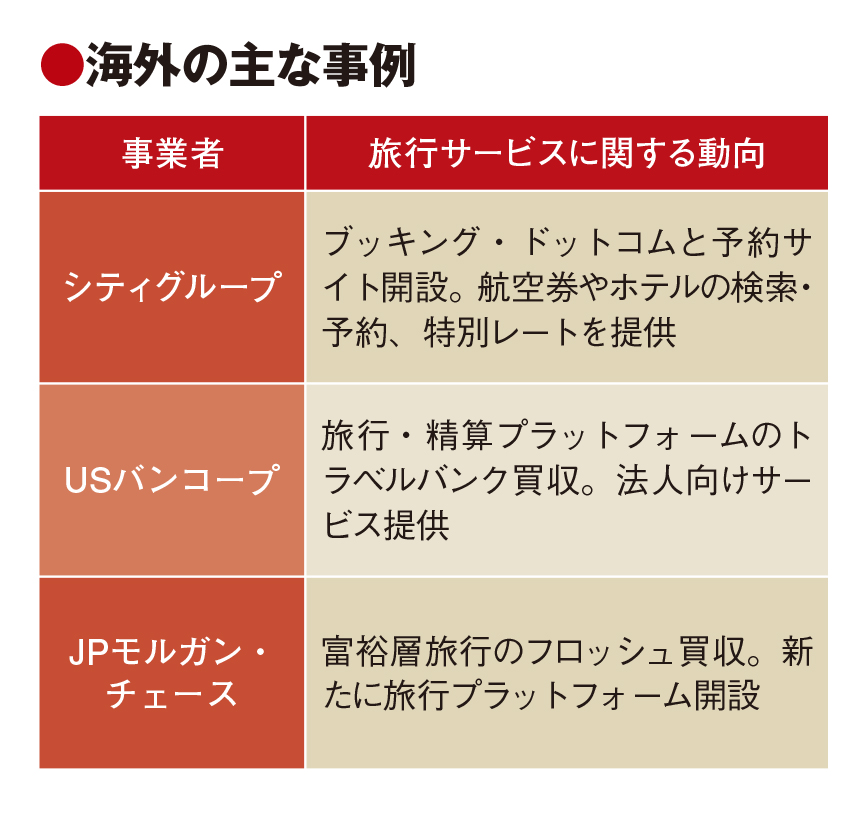

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く