宿泊施設の品質認証を考える 日本標準の制度化を急ごう

2019.12.09 00:00

(C)iStock.com/NaokiKim

海外では宿泊施設の品質認証制度や格付けが定着し、旅行者の選択の目安として機能している。一方で日本ではすでに品質認証制度もあるものの、普及しているとは言い難い。訪日外国人増加に伴う重要性の高まりに、品質認証制度の現実が追い付かない。

ミシュラン・ガイドやフォーブス・トラベルガイドなど海外では民間企業による宿泊施設の格付けが普及しており、国内外の旅行者が宿選びをするうえで頼りにされている。フランスやスペイン、英国、オーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国などでは公的性格を持った品質認証制度が導入され、こちらも旅行者が安心して宿泊施設を選ぶ際の一定の目安として信頼を獲得している。

社会に浸透した格付けや品質認証制度は旅行者に頼りになる存在というだけではない。宿泊施設側には施設・サービスの品質向上の目標設定につながり、従業員のモチベーション向上にもプラス効果が生まれる。高い評価は収益増にも直結する。

まして日本には独特の宿泊施設である旅館が存在し、格付けや品質認証制度に求められる役割は重要だ。馴染みのない旅館を外国人旅行者が直接評価するのは難しい。そのため旅館を含めた日本の宿泊施設のレベルを担保する、信頼のおける格付けや品質評価の制度が切実に望まれている。特に訪日外国人旅行者が増加する現在、その切実度と重要性は高まる一方だ。

こうした状況を見越して中部圏社会経済研究所(旧中部産業・地域活性化センター)は日本の観光立国への取り組みが本格化した08年から観光品質基準について研究。ニュージーランドで01年から導入され成果を上げる品質認証制度「クオールマーク」を参考に独自の「観光品質基準(旅館編)」を策定した。11年度には新潟・群馬・長野の3県にまたがる雪国観光圏が、外国人旅行者が安心して旅行する環境整備のために観光品質基準を活用。観光圏内50軒の宿泊施設の品質評価を実施した。

その後、中部圏社会経済研究所はホテル編や民宿・ペンション編の観光品質基準も加え「サクラクオリティ」ブランドを立ち上げた。16年には観光品質認証協会にブランドを委譲し17年から品質向上プロジェクトとしてスタートしたが、さらなる普及・定着を目指し品質基準の見直しも行ったうえで18年4月に新生サクラクオリティを発表。5月から本格的な運用を開始し全国の観光圏と共同プロジェクトをスタートしている。

認証取得の宿泊施設は19年3月現在13観光圏176施設にとどまるが、サクラクオリティを活用して宿泊施設の品質向上や訪日外国人旅行者誘致に役立てようという自治体の動きも出ている。

初めて県単位での認証取得に取り組んだのは新潟県で、18年1月から新潟県観光協会が取り組みを開始。20年をめどに県内約300宿泊施設で認証取得を目指している。長崎県も観光の魅力付けの施策として、サクラクオリティなどの制度等を活用しながら宿泊施設の質を高めていく方針を掲げる。7月には県観光連盟内に宿泊施設グレードアップネットワークを設立。9月末現在で27施設が加盟し、認証取得を目指している。

日本では1949年施行の国際観光ホテル整備法に基づく国際観光ホテル・旅館の登録制度がある。登録ホテルは訪日外国人旅行者が安心して宿泊できる施設として一定のサービスレベルが保証されているとみなされ、各自治体の判断で地方税の軽減措置も受けられる。しかし、全国に約1万軒のホテルと約3万8000軒の旅館があるなかで、10月末現在の登録ホテルは929施設、旅館は1416施設。しかも登録件数は昨年末から比べてホテルが15軒、旅館が34軒減っている。

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

キーワード#品質認証#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

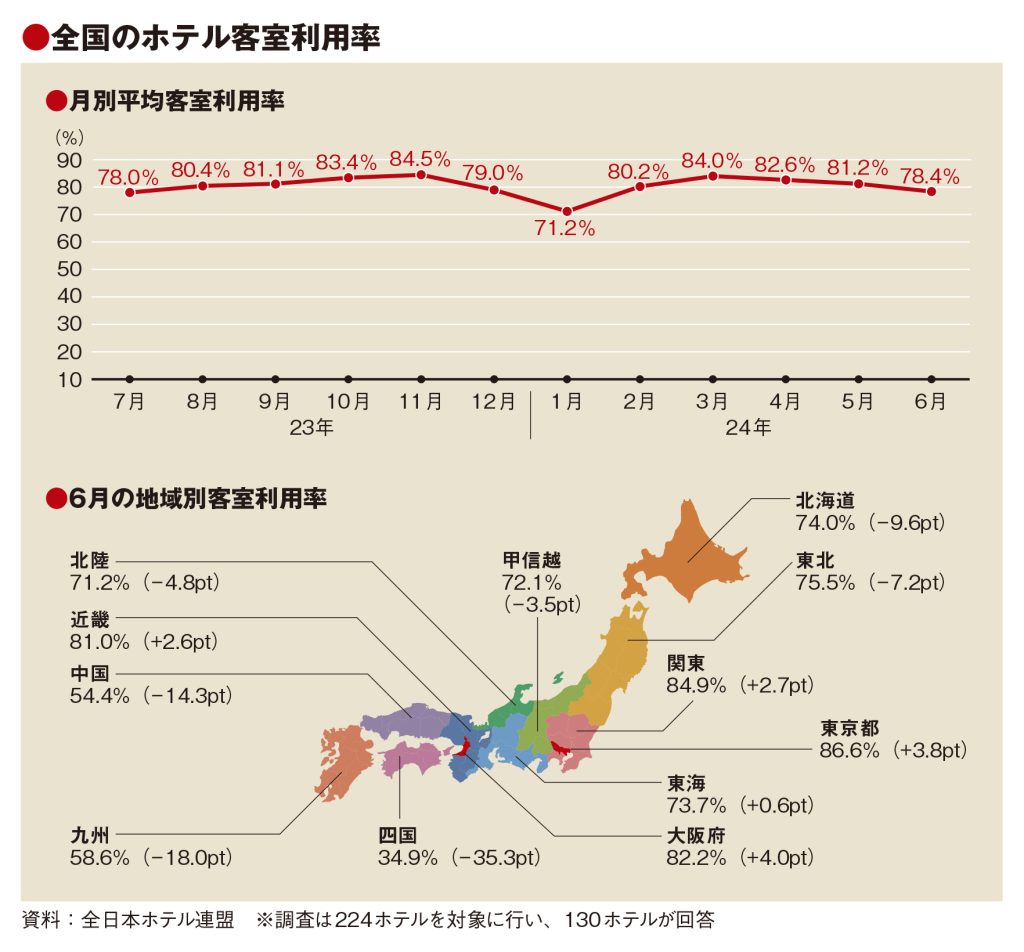

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

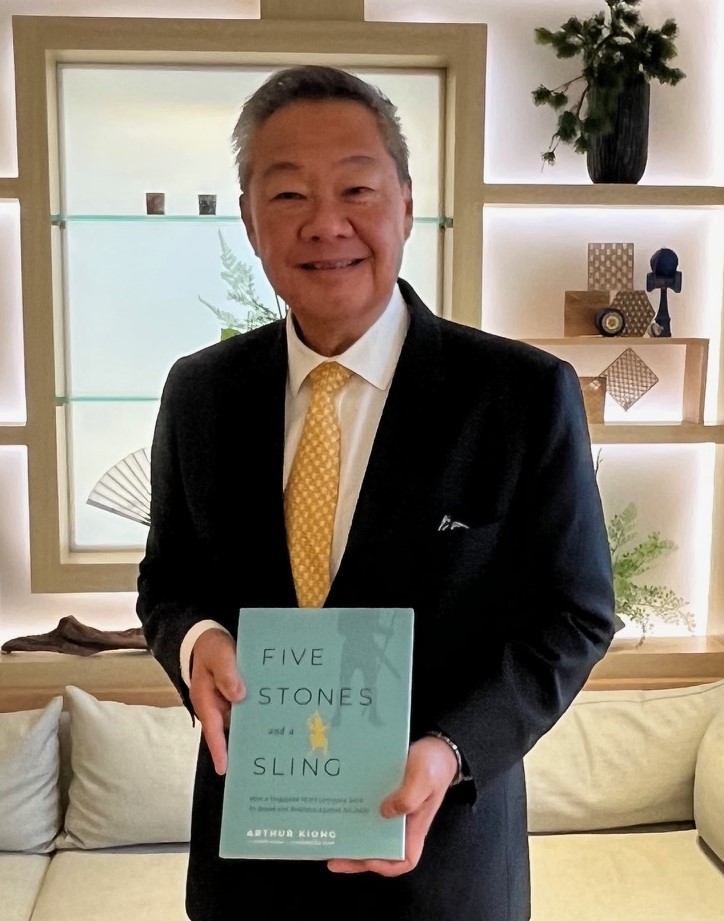

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

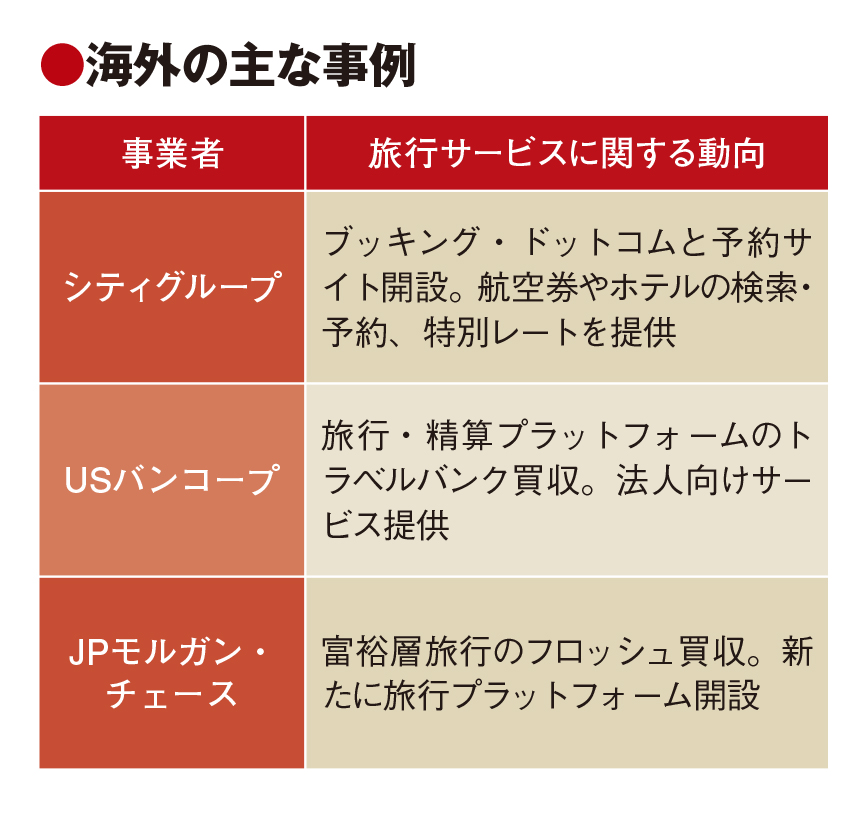

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く