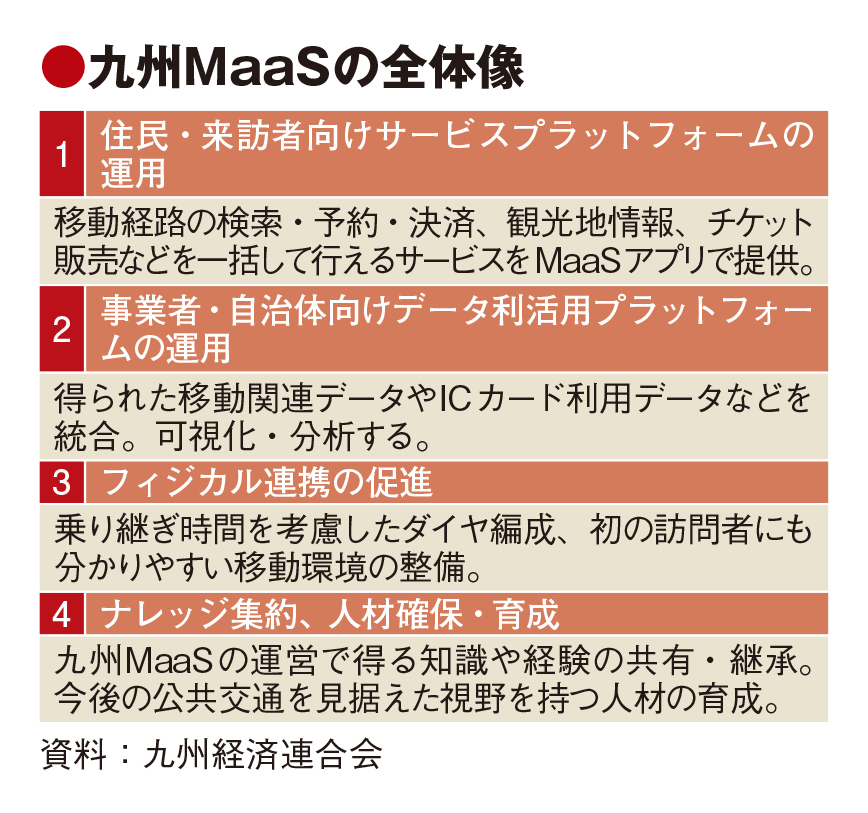

MaaS Tech Japanの日高CEOが語る「MaaSで変わる移動ビジネス」

2019.06.10 17:30

さまざまな交通を1つのサービスとして提供するMaaS(Mobility as a Service)。三菱総合研究所とMaaS Tech Japanは5月14日にセミナーを開き、日高洋祐MaaS Tech Japan代表取締役社長CEOが最新動向や可能性を語った。

MaaSが登場している背景には、いろいろなモビリティーサービスが出てきているということがあります。トヨタの豊田章男代表取締役社長をして「100年に1度の大変革」と言われるほど、モビリティー分野はテクノロジーとビジネススキームが変わってきています。

モビリティーをベストミックス

ICT技術を軸としてモビリティーにもデジタル化が行われ、使われ方も大きく変化しています。例えば、自動車産業の自動運転。その技術により車体の前後の区別がなく、運転台がないシャトル型モビリティーが提案されました。

今年のラスベガスの展示会では各社ともにこのタイプを出展しており、これをどう使うのかというのが自動車系サービスの主戦場の1つになるのではないかと思います。一方で、もっと小さいサイズのレンタサイクルや電動スクーターがあります。スマートフォンを使って予約から鍵の開け閉め、乗り捨てられるサービスが、パリや米シリコンバレーなどで導入されています。

国内でも空飛ぶくるまの実用化に向け、経済産業省が中心となって議論を進めています。他にも自動で車いすが走行できる車いすロボットの開発等も進んでいます。加えて、鉄道やバスといった既存の交通サービスも使われ方が変わってきています。このように多種多様なモビリティーサービスや新しい使われ方が出てくると、それらを統合・最適化することに価値が出てきます。

一方で、各モビリティーにはそれぞれ制約があります。マストランジットはスピードが速くてたくさん乗れる半面、ユーザーニーズに応じて運行形態を変えることはできません。一方、タクシーやカーシェアなどはいつでもどこでも利用が可能ですが、需要集中に弱く、料金も高くなりやすいという特徴があります。それぞれの弱点を補い、実質的に分割されたサービスを、利用者や都市にとってベストミックスとなるような形で仮想的にサービスを1つにしていく概念をMaaSといいます。

MaaS導入の影響は

MaaSは各交通事業者の料金や運行情報を、統合サービス事業者(MaaSオペレーター)が提供するのが主なイメージですが、関係者にとって、どのような影響が考えられるのでしょうか。

基本的には一括した支払いを可能とする、フィンランドのようにサブスクリプション(定額制)モデルが導入された場合には、MaaSオペレーターにとっては余剰利益が出ることで利益の源泉にできる可能性があります。

また、定額制でなくても仲介することの手数料ビジネスも考えられます。それらで収益化できなくても、位置情報などの統計・ビッグデータが取得できたり、都市課題を解決できたりといったプラスアルファの要素もあります。

肝心の交通事業者にとってみれば、利用者の利便性の向上により、移動の総量が増える可能性があります。一方、手数料ビジネスが入れば、減益になってしまうかもしれません。

フィンランドで生まれた理由は

MaaSはフィンランド発の概念ですが、その理由を考えると、より理解が深まるかと思います。MaaSの前段階として、携帯電話で呼び出して乗

用車が迎えに来てくれるオンデマンドミニバスの実証実験がありました。オンデマンド配車・乗り合いも可能な移動サービスです。このビジネスが始まった背景ですが、同国は自動車産業がなく、自家用車依存が高まり過度に自動車を買ってしまうと、国内経済に好ましくない影響が出る可能性があります。

交通事故が多かったなどの背景もあり、シェアリングの考え方を使って自家用車の所有率を減らそうという国の狙いがありました。コンセプトは明確でしたが、収益悪化を理由に15年に終了してしまいました。きめ細かなサービスと利益創出の関係がトレードオフになってしまったことが原因の1つです。どこにでも迎えに行くというのはすごくいいサービスですが、一方で収益性が下がるといったことです。

単一の移動サービスと都市の交通全体を考えたときにやはりギャップがあって、その結果が明確になった意味でも、意味ある取り組みであったと思います。その経験を生かして、使えるところは公共交通を使って足りないところに自動車系のオンデマンド交通を組み合わせて利用してもらうという次なる一手として登場したのが、MaaSです。

5段階のレベル

MaaSにも自動運転のようにレベル定義があります。レベル1が情報提供の連携で、グーグルマップや経路検索サービスの地図・ルート検索アプリなどです。レベル2は予約・決済の統合が含まれ、レベル3になると定額制や契約代行が入り、レベル4は政策との統合・融合、官民連携、民間同士の連携といった要素が含まれます。

レベル3になって変化するのは、単体の交通事業者がユーザーとつながっていたサービスに対し、中間にMaaSオペレーターが入るということ。プラットフォームビジネスはGAFAなどで起きていることで、例えばアップルはパソコンを作りながら、アプリストアでサービスを仲介することで価値を提案しています。

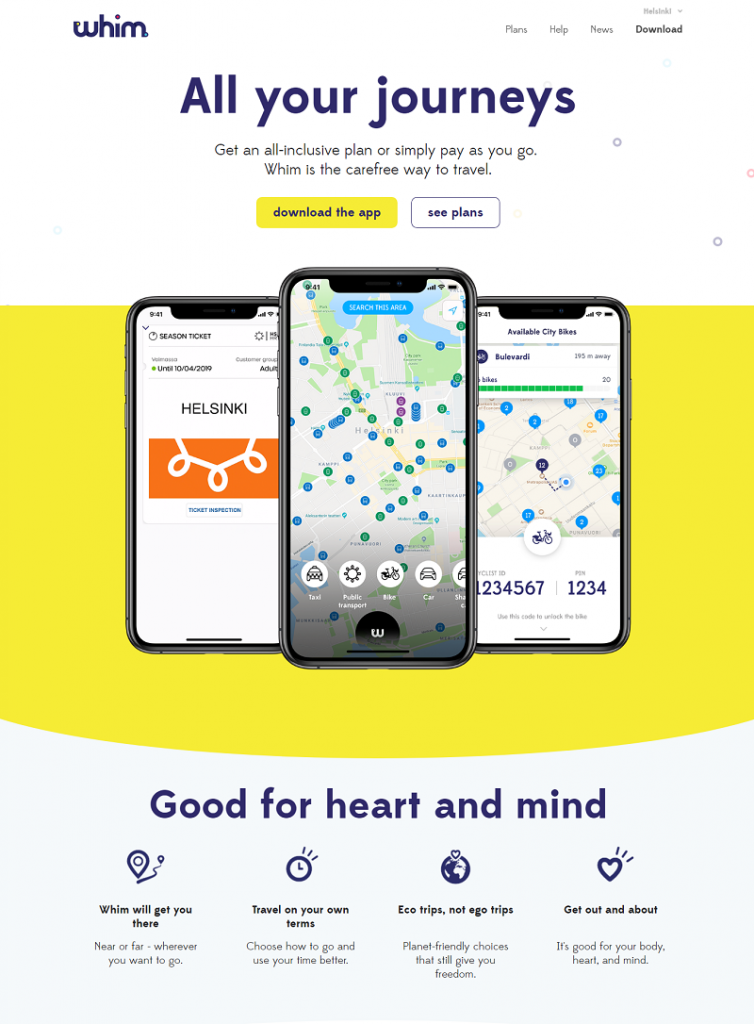

フィンランドのMaaSグローバル社のMaaSアプリ「Whim」は、定額制の乗り放題パッケージが利用でき、個別の経路検索、チケットの購入が可能になります。都度決済も可能ですが、定額制プランとすると公共交通乗り放題に加えて、タクシーが何回まで使えるといったサービスを受けられます。

海外で可能性模索する動き

米配車大手ウーバーもですが、いわゆる移動ビジネスにも、交通事業者でなく、第3者がサービスを提供するプラットフォーマーが登場しています。注目すべき事例として欧州の地図ソリューション会社のヒアテクノロジーズによるスマホで最適な移動手段を検索できるアプリ「SoMo」があります。ライドシェアを促す仕組みですが、友人や不特定多数、目的地を共有する人と1回限りなどと設定を変えることで、サービスを促進します。

米スタートアップ・マイルズのアプリは、GPS(位置情報システム)や加速度センサーからAI(人工知能)で移動手段を判定し、商品やクーポンなどと交換できるポイントを付与するサービス。環境に優しい移動手段を選ぶとポイントが高く付与される仕組みです。

変動型料金で移動経路の誘導を行うと、小刻みな値付けになり、利用者にとって利便性が下がる可能性があります。注目したいのは、ポイントと運賃を切り離している点。MaaSと組み合わせると、混雑箇所を通らなければポイント付与などの取り組みができるかもしれません。

道路・交通情報や混雑情報などのシミュレーションを活用すれば、バスが運転士不足で減便を余儀なくされた場合などに、他のモビリティー何台くらいで賄えるのかなどMaaSにとっての最適な状況を計算することがで

きるようになります。

エコシステムに課題も

このようなMaaSエコシステムには考えなければならない課題もあります。MaaSのオペレーターのあり方を考えると、オペレーターの1人勝ち、交通事業者連合、誰でも新規参入できるパターンなどが考えられます。1人勝ちになってしまうと、手数料ビジネスが発生しやすくなるとか、交通公共機関で囲い込みが起こるとイノベーティブなサービスが登場しにくくなる可能性もあります。

MaaSオペレーターになれば、かなりいろいろな権限を持つことができ、法律的な問題がないとすると、価格設定を自由にできたり、ユーザーの分配で渋滞が起きてしまったり、特定の事業者を有利に扱うといったリスクが起こる可能性があるので、その関係性がどうあるべきなのか各国で議論となっています。

この現象に対応するため、各地でMaaS系アライアンスが組織されており、データの標準化、MaaSオペレーターのあるべき姿が議論されています。日本でもJCoMaaSという組織が立ち上がって、私も理事として参画しています。日本国内でも多くのプレイヤーが続々参入してますが、日本は交通事業者の数が多いという課題があります。

また、海外では税金で賄われる公共交通事業者も多いですが、日本では民間委託や民間が行っているのが一般的で、事業者間の競争関係もあり海外とは異なる状況です。

あくまで手段

強調したいのは、MaaSはあくまで手段ということです。MaaSにとって都市にとって何の KPI(主要業績評価指標)を実現するためなのかを考えてみてください。

エリアや使う距離、時間帯、ユーザーにとってそれはかなり異なります。新しいビジネスのインフラとして捉え、どのようにアイデアを出していくか。また交通の課題解決だけでなく、そもそも移動とは異なる場所の特性をつなぐという意味を持っており、インターネット通信と似た要素を持っています。

IT分野で起きたように、乗り放題の定額制でより安価になってくると、場所や目的で新しい産業が出てくるかもしれません。移動時間は変わりませんが、既存の考え方と異なるプレイヤーが価値あるMaaSを実現する可能性は高いです。

新たな産業誕生も

人口増が続く米サンフランシスコのタウンホーム・共同住宅の複合施設の例ですが、車を持たないユーザー向け住宅エリアを設けており、ウーバーや交通ICカードで補助を受けられるサービスがあります。

不動産事業者としても駐車場をつくる必要がなくなり、更新料の引き下げなど利益還元にもつながります。日本の事例としては、群馬県太田市の介護サービス事業のエムダブルエス日高で、最適配車するサービスを展開しています。ケアセンターの高齢者の移動、ヘルパーの自宅移動など最適化して効率化することで、ユーザーの待ち時間、ヘルパーの残業時間抑制の効果が期待されます。

地域通貨や小売、物流、スマートタウンなどと組み合わせていろいろな広がりができると思います。MaaSという新しい状況や仕組みを理解し、さまざまな業界と連携しながら、モビリティー革命をうまく社会のために実装していければと思います。

ひだか・ようすけ●JR東日本に05年に入社後、モビリティー戦略策定などの業 務に従 事。18年11月にMaaS Tech Japanを設 立、MaaSプラットフォーム事業などを行う。共著に「MaaS モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ」(日経BP社)。

関連キーワード

カテゴリ#セミナー&シンポジウム#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

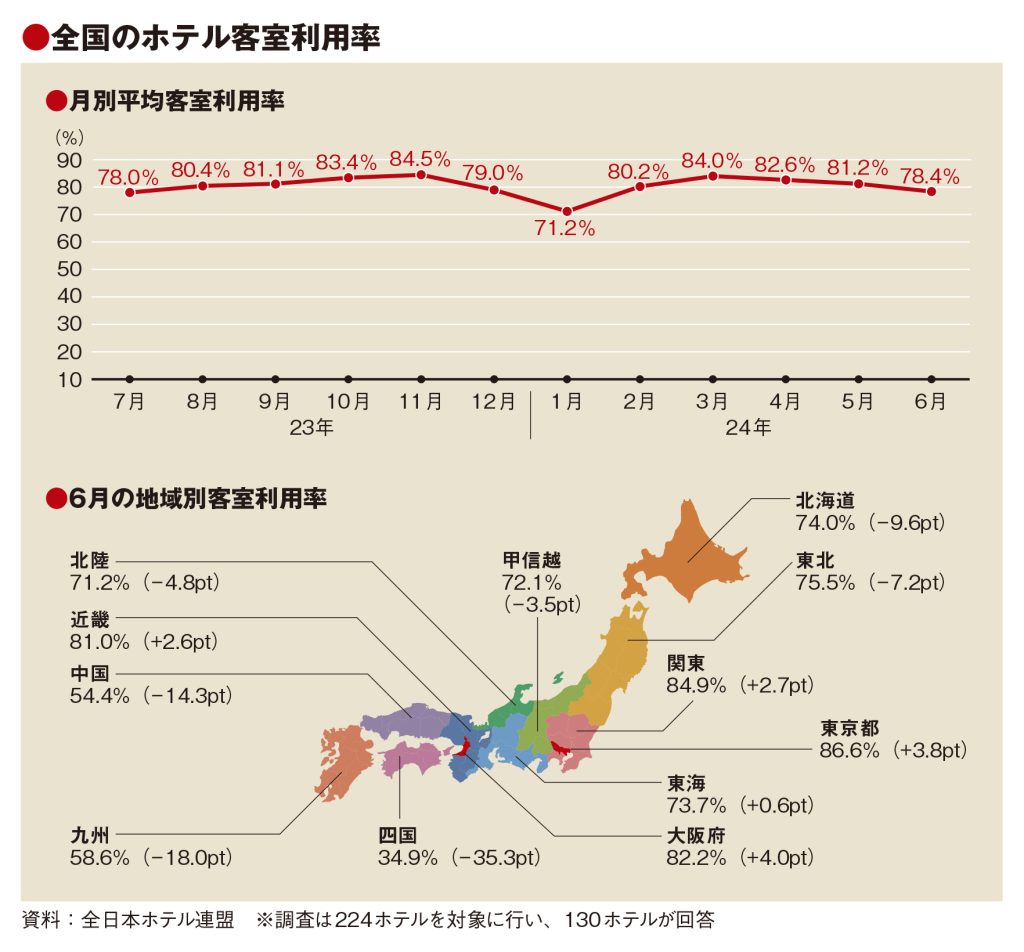

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

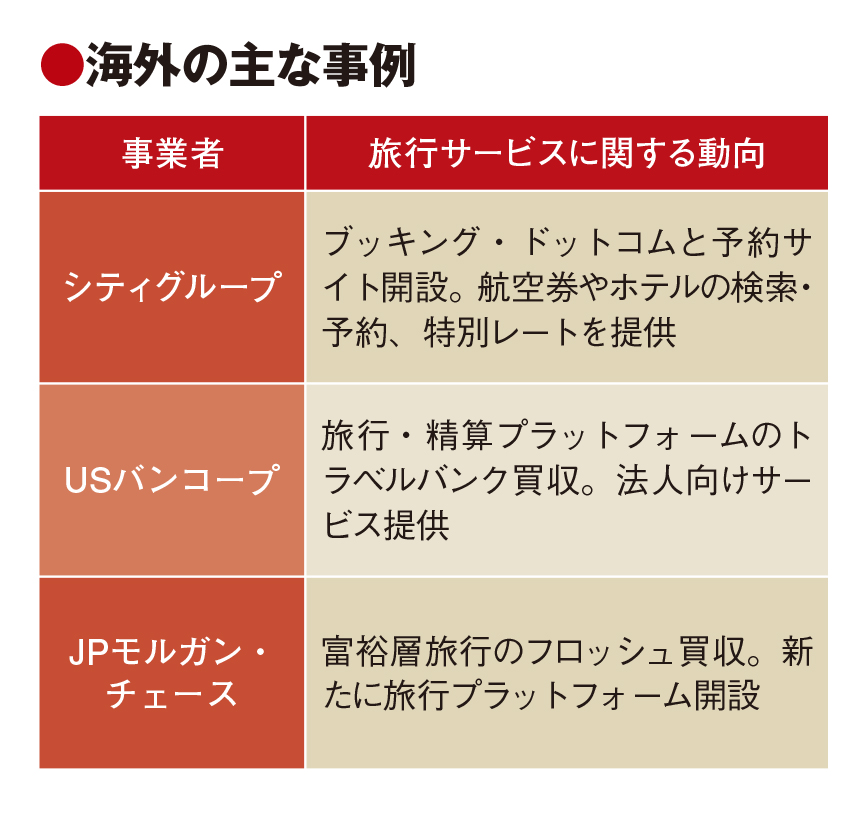

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

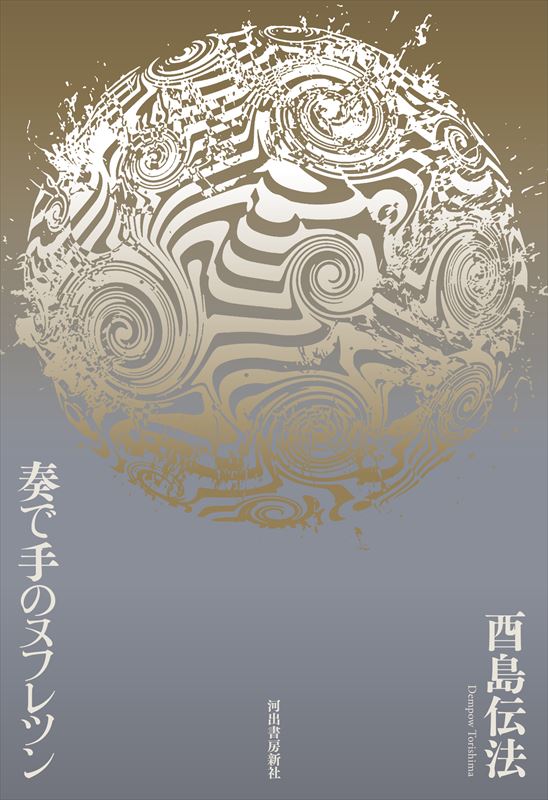

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く