トラベルサブスクリプション、新たな収益モデルの可能性

2019.06.03 08:00

サブスクリプションが注目を集めている。定額課金モデルを意味するサブスクリプションは観光産業との相性も良く、導入事例も増えつつある。ただし既存のビジネスモデルに定額課金を組み込んだだけで成功できないことは言うまでもない。サブスクリプションは果たして観光産業に広がるのか。

昨年4月、アマゾンの有料会員サービス「アマゾンプライム」の会員数が世界で1億人を超えたことが各メディアで大々的に報道されたことで、サブスクリプションに対する注目度は一段と上昇した。05年にスタートしたアマゾンプライムは、会員制動画配信サービス「ネットフリックス」と並び、サブスクモデルの代表格として知られており、1億人突破のニュースはサブスク時代の到来を具体的に裏付ける象徴的な数字として受け止められた。

アマゾンプライムの年会費は日本では各国と比較して安い方で4900円だが、仮に1億人すべてが日本並みに安い年会費と仮定しても、アマゾンは年会費だけで5000億円近くを安定的に得ている計算になる。軌道に乗ればサブスクは企業にとって極めて魅力的で安定的なビジネスを生み出す力となるということが伺える。

定額課金制という側面で見れば、鉄道・バスなどの定期券や期間パス、あるいは会員制リゾート、カーリースなどの例で分かるように、ヘビーユーザーやVIP客向けに事業者がすでに古くから提供しており、目新しいものではない。また、継続的にコミュニケーションを取りながらサービスを提供するという意味では、江戸時代から続く「富山の置き薬」も立派なサブスクモデル。これらの意味ではサブスク自体は決して目新しいビジネス・収益形態ではない。

昨年12月に設立された日本サブスクリプションビジネス振興会の佐川隼人代表理事は、注目度が増している状況について「サブスクリプションという言葉自体が浸透し、目新しいラベル付けがされたことによる注目度の上昇もある。中身自体がそんなに新しいかといえばそうでもない」と指摘する。むしろ変わったのはビジネスを支えるインフラや社会環境の方だという。

インフラとはインターネット(ブロードバンド)環境のことで、動画配信のように大容量のデータを送ることができるブロードバンドが普及しなければサブスク化しようのないサービスもある。顧客と継続的かつリアルタイムでコミュニケーションを取るのにもネットは不可欠だ。

また、社会環境の変化のうち、サブスク化を後押ししたのがシェアリングエコノミーの登場だ。モノを所有するのでなく、モノの持つ機能を取り出してシェアする発想が生まれたことでサブスク発展の余地が拡大した。サブスクの先頭を走るアマゾンプライムもネットフリックスも、音楽やビデオ映像がCDやDVDといったモノとして流通していた時代には存在しえなかった。モノを買えば購入者が所有権を得て終わりだが、モノでなく機能とそれがもたらすサービスとして流通させて初めてサブスク化できるわけだ。

愛着度やデータ蓄積で強み

日本ではどのようなサブスクビジネスが成功を収めているのだろうか。例えば、美容定額サービスを提供するJocy。ターゲットを30~40代女性に定め、美容室でのシャンプーとブローを定額で何度でも利用できるサービスを考案。アプリを通じ、実際にサービスをする提携美容室を首都圏中心に200店以上確保し、1カ月1万6000円(平日利用)という料金設定で提供している。仕事や子育て、家事で忙しい女性層の心をつかみ会員数が大きく伸びているという。

国内でサブスクモデルは、衣食住にかかわるアパレル、飲食店・カフェ、不動産業を中心に広がりを見せている。民間シンクタンクの矢野経済研究所によれば、18年度の国内サブスク市場の規模は約5600億円であり、今後5年間で1.5倍に拡大すると予測している。もちろん、ここまで市場規模が拡大しているのは、前述のようなインフラや環境の変化がすべてではない。

サブスクのメリットに注目が集まっているからだ。企業にとっては、顧客と定期的に接点を持ち、コミュニケートすることができ、顧客満足度を高めたりブランドやサービスへのロイヤルティーを高め、エンゲージメント(愛着度)を向上できる。しかもサービスの改善を、リアルタイムで行うことができる。顧客の動向に関する客観的・高精度なデータを安定的に集められ、これらは購入後に消費者のフィードバックを得ることに苦慮している「買い切り」モデルではできなかった独自の利点ともいえる。

関連キーワード

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

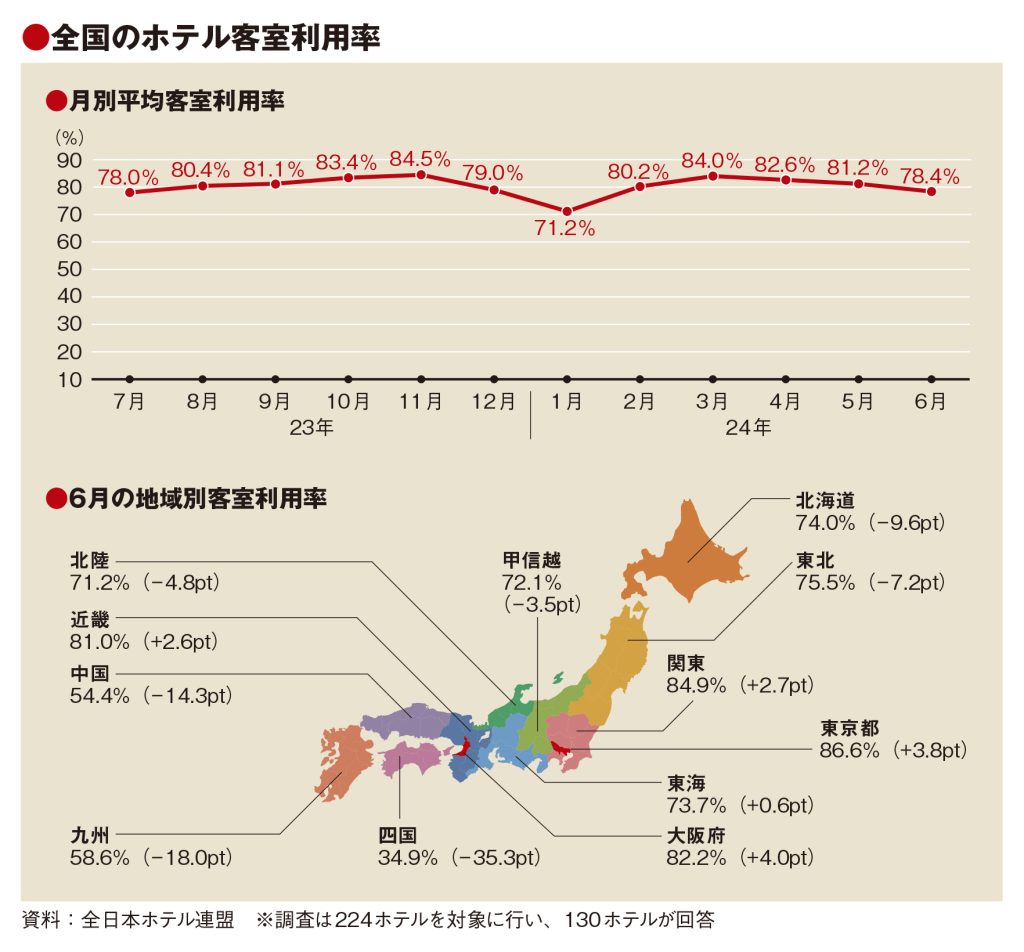

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

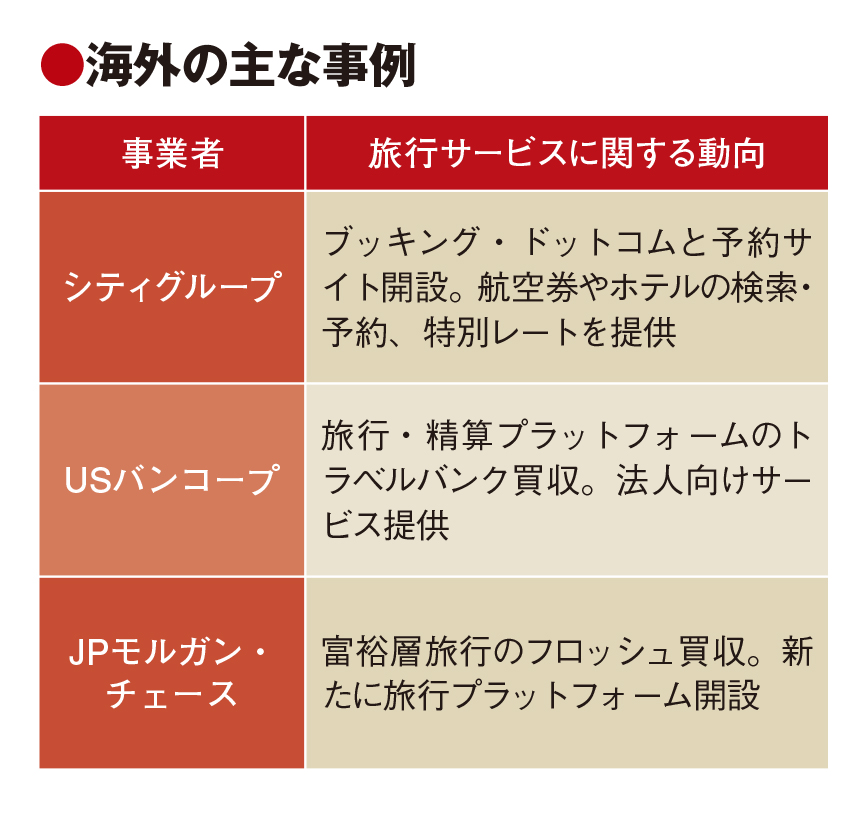

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く