突破口

2024.01.15 08:00

学生時代、バスターミナルでのバイト仲間がこう言った。「自宅近くに地下鉄が開業しバス路線が廃止される。バス運転手何十人分もの乗客を地下鉄は運転士と車掌2人で運ぶ。その分、運転手の職が減る。経済にマイナスではないのか」

教科書的には「企業も運転手個人も生産性の高い分野にシフトすれば国全体でプラス」が答えだろう。だが一市民としては自分の周囲しか目が届かず、この疑問には妙な説得力がある。

この「あえて効率が悪い方が仕事が増えてGDPにプラス?」という逆説を国全体で実現したのが戦後の日本だろう。1ドル360円という超円安レートでは輸入が困難で国産品が多く売れ、逆に多少高コストで製造しても海外に輸出すれば割安扱い。1億もの人口の間でモノとお金をぐるぐる回せば皆が潤った「花見酒の経済」だ。

だがプラザ合意(1985年)以降の円高で流れが変わり、バブルが終わると環境は一変していた。人口は頭打ちし、中国などが成長し競合になった。

そこで日本企業はコストと価格の精査に努めた。終身雇用、年功序列という日本型雇用慣行は右肩上がり経済という前提が崩れて「リストラ」され、非正規雇用拡大など給与が横ばいの時代に。

メーカーは海外に製造拠点を移したが、交通などサービス産業には無理な話。従業員の待遇抑制が最重要な経営課題となった。2023年までほとんどの事業者で消費税関連以外の運賃改定は行われていなかった。「入り」を増やすのではなく「出」を減らすことを優先したのだ。

企業として延命したのだから経営者の判断として間違いともいえまい。だが国民の所得が増えず内需が縮小しそれが企業活動をさらに縮小させる悪循環に陥ったことも確かだ。

いま、次の環境変化が訪れている。多くの物品を輸入で賄うようになり、いまや円安はコストを高止まりさせる。もう1つが少子化だ。毎年約250万人の団塊の世代がリタイアする一方、いまの20歳は120万人、赤ちゃんは70万人。高齢化で公共交通の役割は増すが、それを担う現役世代が足りない。政府は所得と物価の双方が緩やかに上昇する「適温社会」を目指すが、個社が待遇を引き上げても労働力の総数不足は解消されない。円安によるコスト上昇と、少子化が需要ばかりか労働力まで制限するという環境変化。

振り返ればバブルは1991年に崩壊したと学者は言う。だがその2年後にヒット曲「夏の日の1993」がいまこそ夏だと満足感を歌ったように、私たちは何も気づいていなかった。97年の山一證券破綻で危機感が醸成されてなお、構造的な節目を単なる不況(短期的な景気循環)と誤解するという過ちを、この国は経験したばかりだ。

業界全体も筆者自身も、今回の環境変化に突破口を見いだせておらず悔やしいところ。しかしもう先送りせず地域交通ビジネスの変革を成し遂げ、委縮が進むこの国のロールモデルになってみせると、新年くらいは前向きに誓いたい。

成定竜一●高速バスマーケティング研究所代表。1972年生まれ。早稲田大学商学部卒。ロイヤルホテル、楽天バスサービス取締役などを経て、2011年に高速バスマーケティング研究所設立。バス事業者や関連サービスへのアドバイザリー業務に注力する。国交省バス事業のあり方検討会委員など歴任。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

キーワード#成定竜一#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

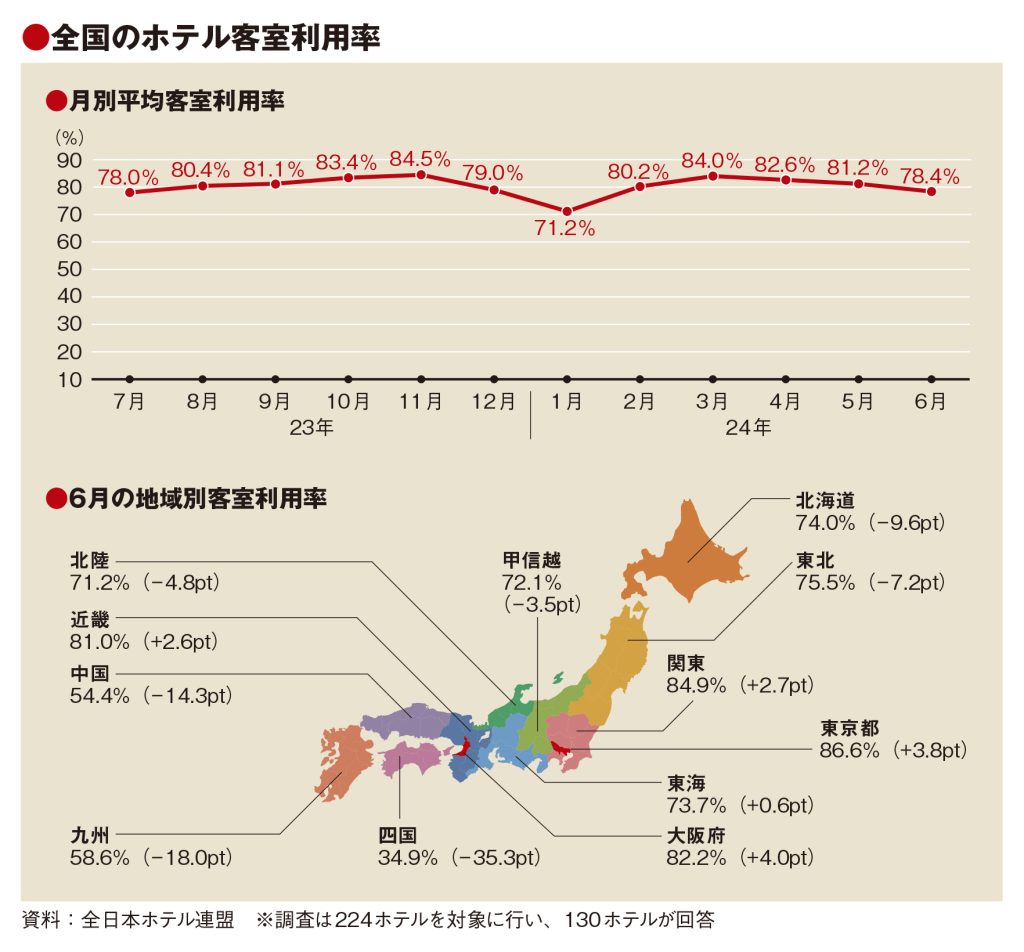

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

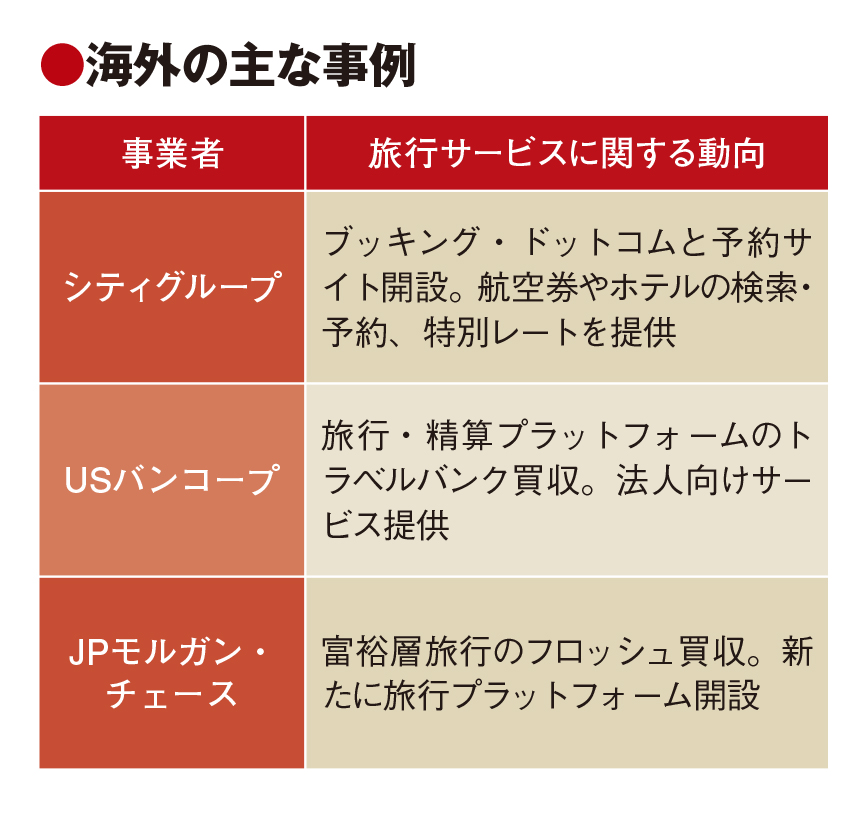

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

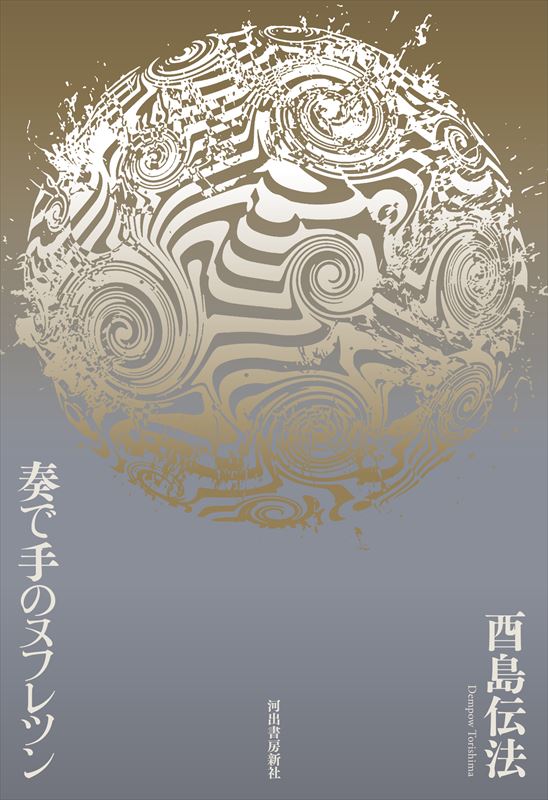

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く