良い不公平を

2023.09.11 07:00

インバウンドも徐々に回復しつつある中で私も海外出張を再開したが、コロナ禍の間に日本はますます海外に差をつけられたのではという焦りにも似た印象を持つことがある。比較対象としてシンガポールを取り上げる。

まず入出国の手続きについて。入国時の情報登録を従来の手書きカード式からスマホアプリに移行させているのは日本もシンガポールも同じだ。しかし運用は全く違う。シンガポールの入出国はアプリ登録が大前提で、入国審査場でも基本的にその列しか用意されていない。アプリを使えない人もいるが、その人たちは列に並ぶことができず、設置されたタブレットで入力するか職員のアシストを受けることになる。当然手間も時間もかかるので、9割以上の人が事前にアプリ登録を済ませているように見えた。

一方、日本入国時の入国アプリの利用は任意だ。4月に水際対策が廃止された時点で「あってもなくてもよいアプリ」程度の扱いになった。しかし空港では降機してすぐの廊下に多くの係員が待ち構え、アプリ登録者と未登録者は別の列に誘導される。

問題は入国手続きが終わるまで両者の扱われ方や所要時間に差がほとんどないことだ。私と同じ便で入国した同行の外国人に登録者と未登録者がいたが、どちらもほぼ同じタイミングで入国できた。両者ともびっくりしていたのは説明や補助をしてくれるスタッフの多さだ。入国方法が2つになったことでむしろ非効率になってはいないだろうか。

日本ではアプリが使えない(使わない)人のケアを重視する上、アプリ登録者の手間が減っていないために登録者に対するインセンティブがない。これではアプリを使おうとする人は増えないので永遠に効率化は図れない。水際対策で導入したアプリがその役割を終えたとしても、出入国管理の迅速化や効率化を図るためにコロナ後においてもデジタル化を当然のものとして定着を図る国と、人海戦術のアナログ対応に戻した国との差は絶望的だ。

次にシンガポール入国後に感じたのは、外国人と居住者の間に明らかな区別が存在すること。テーマパークでも居住者は2割引など実質的な二重価格が存在する。スーパーや飲食店でも住民向けメンバー登録の有無で2~3割レベルの価格差をつける店も多い。

地下鉄では切符や専用カードを買わなくてもクレジットカードを直接タッチして乗車する仕組みが日本より早く導入されているが、これもシンガポール以外で発行されたカードを利用すると別途手数料が課金されるなどあらゆるシーンで価格差がある。しかし、あらゆるシーンでファストトラックや丁寧なサポートなど旅行者に対する優遇を感じられ、多く払うことに対する印象は決して悪くない。

日本でも外国人に価格差をつけようという動きはあるがここまではっきりした傾向は見られない。むしろ外国人に向けて割引を設定する観光施設も多いくらいだ。住民より高いが不案内な土地でも便利に過ごせるという「良い不公平」をもっと検討するべきだ。

シンガポールにおけるデジタル化も価格差も移民や出稼ぎ、観光客が混在する都市国家だからこそ成り立つ仕組みであるともいえるが、極めて合理的であり日本でも進められないはずはない。しかし、デジタル化が進むことに弱者切り捨てと抵抗を感じたり、どんな相手でも平等を絶対条件とする考えが強かったりするいまの日本では、シンガポールに追い付くにはもう少し時間がかかりそうだ。

永山久徳●下電ホテルグループ代表。岡山県倉敷市出身。筑波大学大学院修了。SNSを介した業界情報の発信に注力する。日本旅館協会副会長、岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長を務める。元全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部長。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

キーワード#永山久徳#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

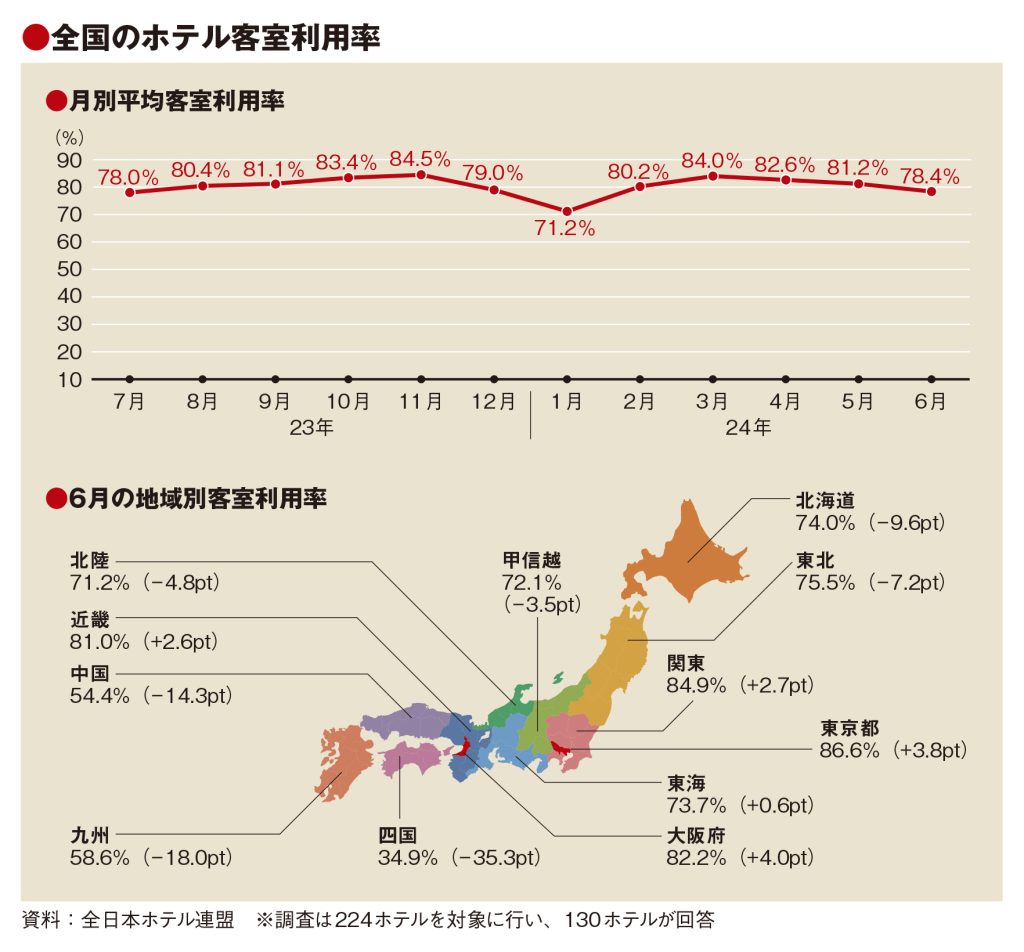

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

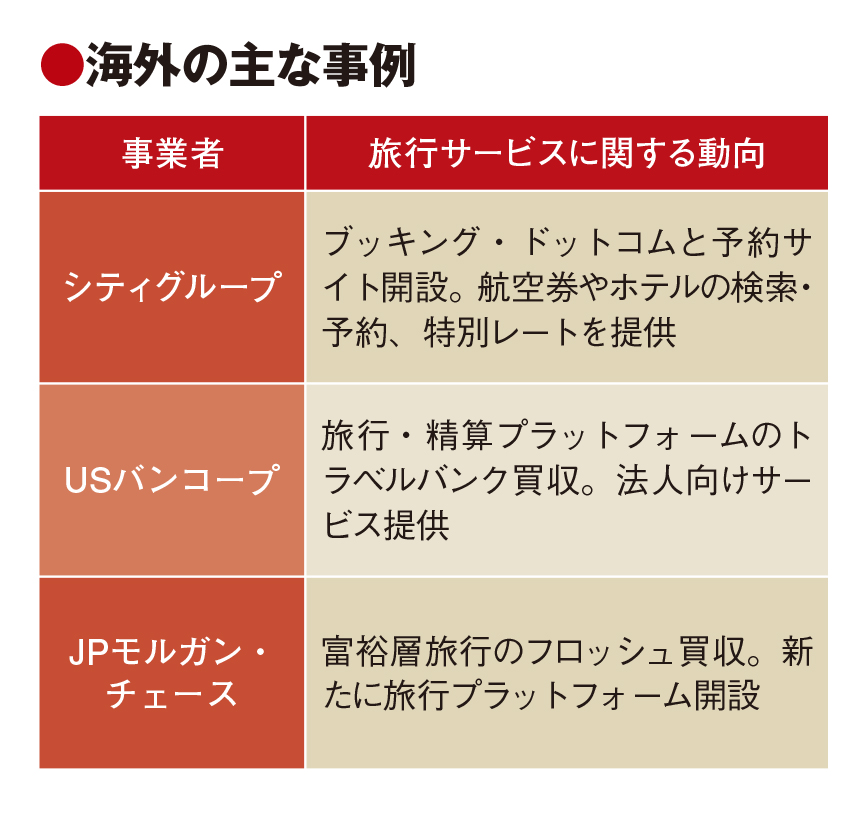

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

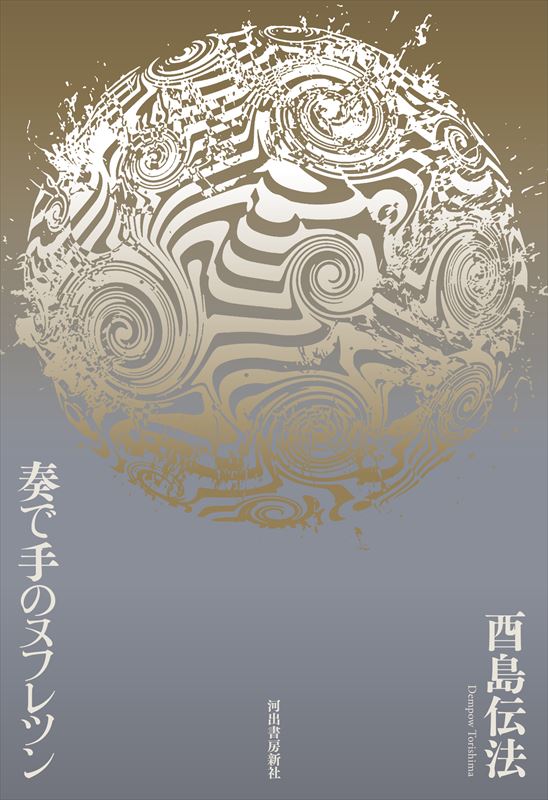

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く