切り札としてのMaaS

2023.08.07 08:00

苦戦する公共交通を救う切り札としてMaaS(Mobility as a Service)が注目されている。フィンランド発祥の概念といわれる。

事業者や輸送モードの垣根を越え、またAIやシェアリングなど新手法も活用し効率的な移動を提供すること、と要約できそうだ。

ただ、具体的に何を指すかは人により理解が違うようだ。例えば複数の輸送モードを一括して経路検索、決済するアプリ。あるいは複数の移動者のニーズをAIが瞬時に組み合わせ乗合タクシーを効率よく運行するオンデマンド交通。

いずれも日欧の環境の差を意識する必要はありそうだ。日本を含むアジアモンスーン地帯は人口密度が極めて大きく公共交通には効率いい市場で、都市部の交通網は充実している。沿線開発で収益を得る日本型私鉄経営モデルにより私鉄、路線バスは民間の収益事業として成立しており、自治体などが運営する欧米と対照的だ。

客観的に見て、少なくとも首都圏や京阪神などでは、稠密な路線網に加え民間の経路検索サービスと交通系ICカードの登場で世界一便利なMaaSを事実上実現済みといえよう。

地方都市圏でも課題は過度な自家用車依存から鉄道、路線バスのシェア回復(渋滞解消や排出ガス削減)であり、タクシー車両を使うオンデマンド交通では規模が追いつかない。

「鉄道と路線バスなど輸送モード間の乗り継ぎをシームレスに」と標榜する大手私鉄らのアプリは、事業者グループや地域ごとに別々にインストールが必要で、MaaSの趣旨と反対の囲い込みに見える。オンデマンド交通をサブスクリプション(月額制)とする例もあるが、定員の小さいタクシー車両を使う以上、サブスクと真逆の繁閑別運賃で需要を平準化する方がよほど合理的だ。前者は典型的なシーズ志向、後者は「キラキラワードの全部乗せ」と指摘されても仕方あるまい。

一方、中山間地域では高齢化、過疎化と乗務員不足により公共交通維持は重要かつ困難で、AIオンデマンド交通が果たせる役割は大きい。

つまりは市場次第ということだ。また多くの大企業やベンチャーの技術と発想が交通の分野に集まることは歓迎だ。

長野県白馬村のオンデマンド交通は、外食を好む外国人スキー客が急増し送迎に手が回らないペンションのオーナーらが積極的に告知してくれ、目標を上回る利用があるという。需要の見極め、見込み客への告知などマーケティングの基礎と新技術が両立して得た成功体験だ。

ただ公共交通危機の本質は、高度成長による通勤需要の急増や土地値上がり神話による付帯事業の高収益に甘え、交通を民間任せにできた「昭和」の清算が求められていることだ。現場の成功体験という小さな物語と、国全体が拡大から縮小へ逆回転を始めたなかでの公共サービスのあり方という大きな物語が同時に動いて初めて、公共交通のあるべき姿が見えるはずだ。

成定竜一●高速バスマーケティング研究所代表。1972年生まれ。早稲田大学商学部卒。ロイヤルホテル、楽天バスサービス取締役などを経て、2011年に高速バスマーケティング研究所設立。バス事業者や関連サービスへのアドバイザリー業務に注力する。国交省バス事業のあり方検討会委員など歴任。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

キーワード#成定竜一#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

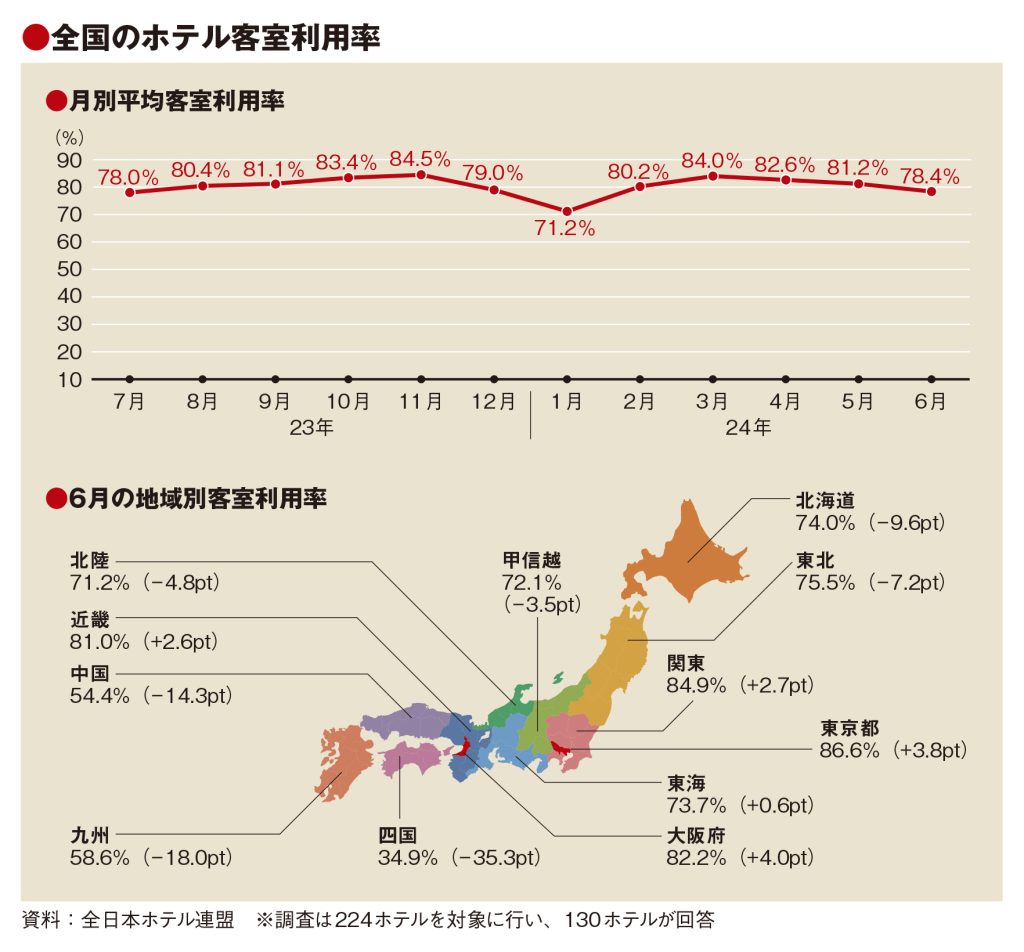

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

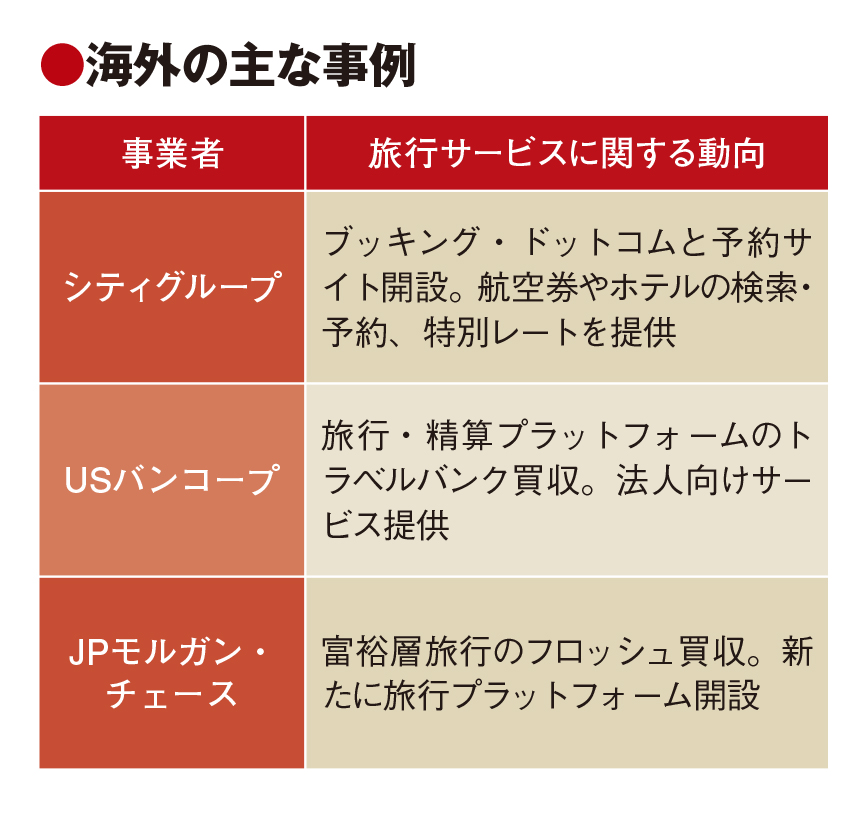

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く