日本人の読解力

2021.10.11 08:00

数年前に「日本人の3割は日本語が読めない」という記事が各所で掲載され話題となった。その1つ、日経ビジネスの記事「AI未満人材 教育劣化ニッポンの現実」文中で紹介された全国2万5000人を対象に実施した基礎的読解力調査の問題の1つを筆者のツイッターに転載して行った調査の設問と結果が以下の通りだ。

【問題】「仏教は東南アジア、東アジアに、キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアに、イスラム教は北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアにおもに広がっている。オセアニアに広がっているのは?」

【回答(回答数385)】

1)仏教6.8%

2)キリスト教70.1%

3)ヒンドゥー教7.5%

4)イスラム教15.6%(※正解は2番)

元記事中では正答率は中学生で62%、高校生でも72%だったようだが、私の調査でも見事に3割が不正解だった。そして、この質問に対するコメント欄には「ひっかけ問題だ」「裏を読みすぎた」「こんなわかりにくい表現はおかしい」「回答者に対して不親切だ」と問題文の体裁に異議を申し立てる人が殺到した。

そこで今度は同じ文の句読点を変更するなどしてより丁寧な問題にしてみた。理屈の上ではケアレスミスも減り、前回と同じ回答者もいるので2度は引っかからないはずなのだが、それでも正答率は79.8%にとどまった。コメント欄には「どの宗教もすべての地域に存在するので問題の前提がおかしい」「地域によって宗教が異なるというのはステレオタイプな決めつけだ」「宗教で地域を分断するのは差別的だ」と問題そのものに反発する意見が増えた。

当時の記事は正答率の低さを日本人の学力の低下に起因するものだと結び付けていたものが多かった。確かに日本人の読解力が予想よりも低かったという印象は否めないが、日本人が昔からそれほど正確な読解力を持っていたかと言われれば疑わしい。注意書きや案内表示が目に入っていても、間違えたり理解できなかったりする人が一定数存在するのは昔から変わらない印象があるので、教育の問題に直結させることは難しいだろう。

注視すべきはむしろ前述の誤解答者のコメントだ。自分の読解力不足を自覚できずに勘違いする。自分が理解できないのは書き手の責任だと腹を立てる。文意には関係なく単語の1つに直感的に反応してしまう人たちも多い。こういうコメントはSNS上では「クソリプ」と呼ばれるが、発信側に責任を過度に転嫁する風潮がいまの社会に芽生えつつある。そもそも「日本人の学力は世界一だ」と自負している日本人は多い。権利意識の向上やSNSの普及により、自身の読解力が間違っているとは思いもしない人が増えているのかもしれない。

ちなみに、外国の注意書きは概して単純だ。外国なら「Keep Out」だけで用が足りる看板を「大変ご迷惑をおかけいたしますが危険なため立ち入りをご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と、かえって読み手に時間を取らせ、伝わりにくく表現してしまう習慣は外国人から見ても不思議に映るようだ。

政治家の失言や企業の炎上もこれに起因するものが増えている。われわれが顧客に提供する商品内容や注意書きも間違った解釈をされてしまうことを前提にしなければならない。丁寧に書いてあるから大丈夫だというだけではなく、きちんと読まれていても多くの人に勘違いされている可能性があることに再度留意するべきだ。

永山久徳●下電ホテルグループ代表。岡山県倉敷市出身。筑波大学大学院修了。SNSを介した業界情報の発信に注力する。日本旅館協会副会長、岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長を務める。元全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部長。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

キーワード#永山久徳#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

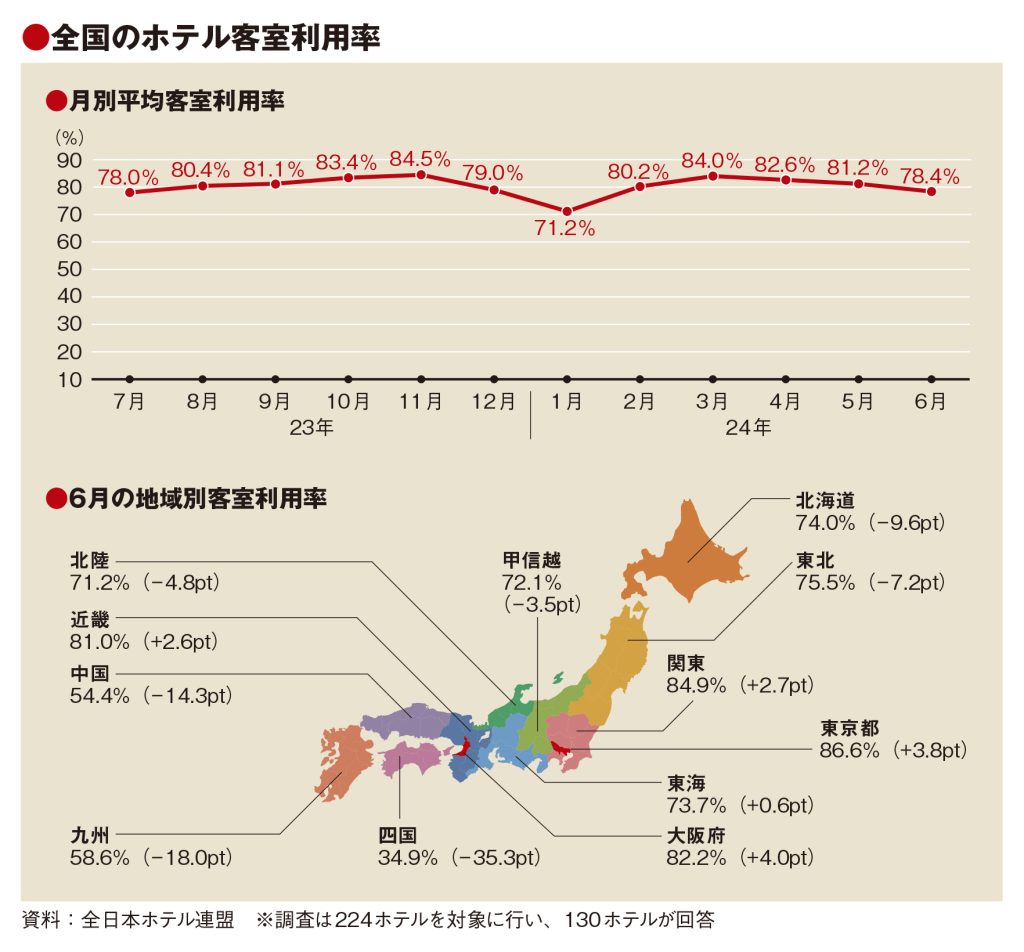

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

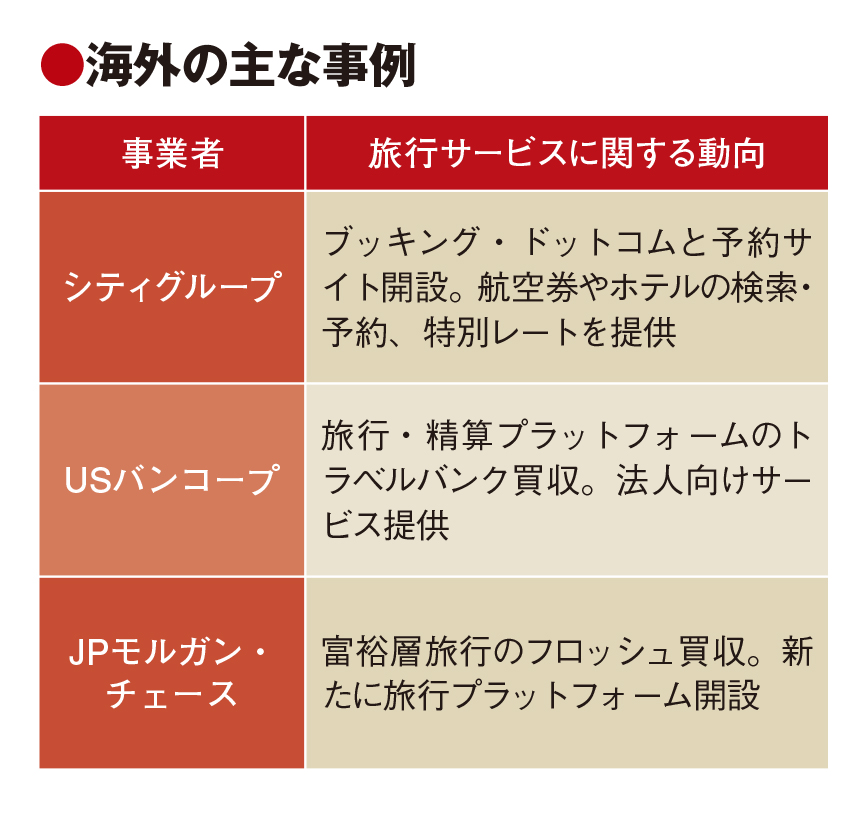

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く