急がば回れ

2021.03.15 08:00

一説では人間が1日に行う決定や選択という行為の数は3万5000回に及ぶという。毎日これだけ多くの決定をして40年も生きれば、誰しも決定の達人になっても不思議ではない。だから孔子は2500年も昔に「四十にして迷わず」と言ったのだろう。しかし、新型コロナウイルスの出現により、前例のない決定や選択を行うことを頻繁に求められる現在、半世紀生きたところで決定の達人にはなれていないことに気付く。なぜなら決定を無意識に行うことに慣れ過ぎて、決定という所為自体を深く考察してこなかったからだ。

意思決定を難しくしている原因は、内容よりも対象を間違えていることから生まれることが多い。そこで内容ではなく構造に着目して意思決定のパターンを以下の3つに分類してみる。

タイプA:この先○○はどうなるだろう?もし△△になったらどうしよう。

タイプB:どちらを選ぶべきか?どの方向へ進むべきか?

タイプC:もしこのプランを実行したら、○○にはメリットがあるが△△には大きなマイナスが出るがどうするか。

タイプAは未来のシナリオに対する不確実性、つまり未来に関する情報の判断をどうするかが問題の本質になる。タイプBは進むべき方向性、つまり代替案の問題になる。タイプCは価値判断基準、つまり「誰を」あるいは「何を」満足させることを優先させるか、譲れない制約条件の設定やトレードオフをどうするかの問題になる。こうした構造の違いを理解していないと意思決定に時間がかり、決定した後も内容に自信が持てなくなる。これら3つのタイプは意思決定前に設定すべきフレーム(枠組み)を意味している。

的確な意思決定のためにはまず適切なフレーム設定をすることが必要だが、それが行われていないことが多い。例えばタイプBの選択フレームで悩んでいる場合、タイプAの不確実性の判断欠如が原因であるケースがある。また、タイプAのフレームで「将来、市場が縮小した場合どうしよう」と逡巡している場合、「社員は解雇したくない」というこだわりを強く持っていて、結局はタイプCの価値判断基準を明確にすることが先決ということがある。

意思決定前にフレームを設定することをメタ意思決定と呼ぶが、日本の大手企業を見ていると意思決定フレーム設定という戦略的自由度の高い行為に経営トップの関与の低さが気になることがある。フレーム設定次第で代替案の種類や検討範囲が大きく左右されるにもかかわらず、そこを明確にしないままミドルマネジメントが設定した極めて狭いフレームの中で〇×式の案件決裁していることが多くないか。間違った問いに正しい答えを導く努力ほど無駄なことはないので、意思決定に悩んだ時は急がば回れ、一歩後退してメタ意思決定することをお薦めしたい。

清水泰志●ワイズエッジ代表取締役。慶應義塾大学卒業後、アーサーアンダーセン&カンパニー(現アクセンチュア)入社。事業会社経営者を経て、企業再生および企業のブランド価値を高めるコンサルティング会社として、ワイズエッジとアスピレスを設立。

関連キーワード

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

?>

-

三現主義の再確認を

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

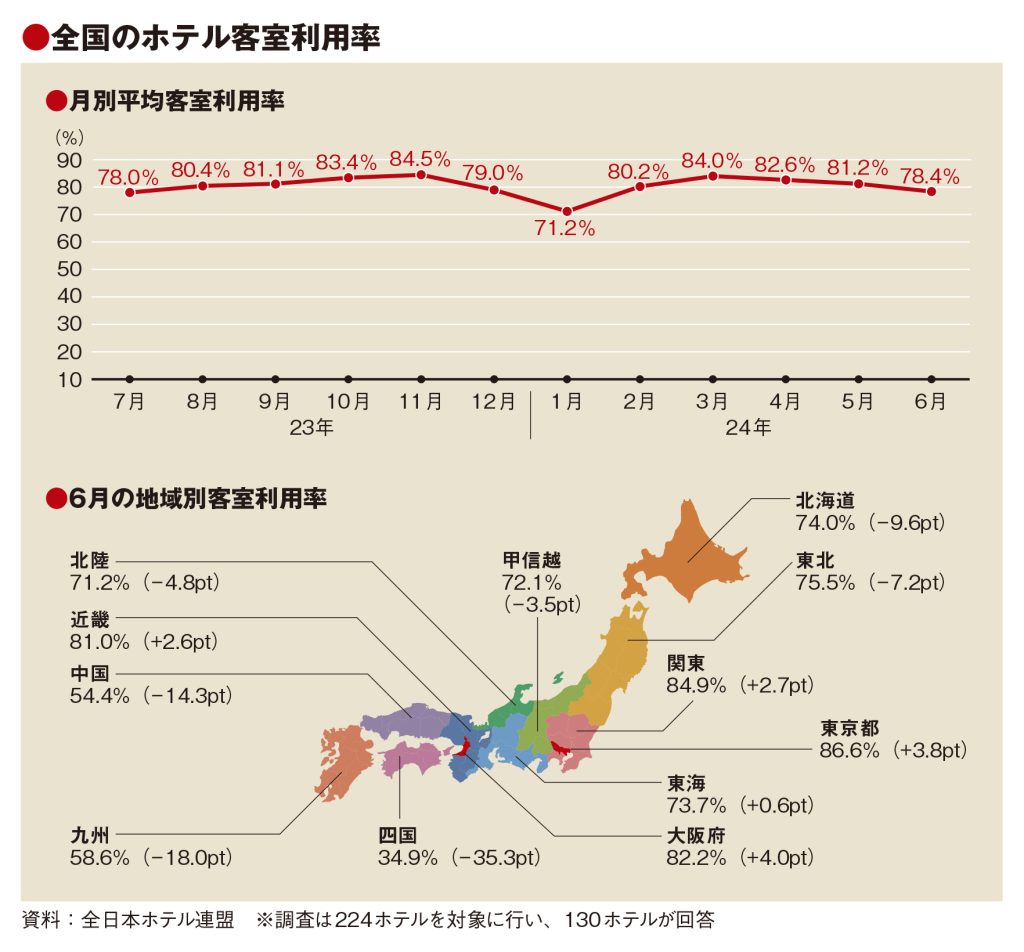

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

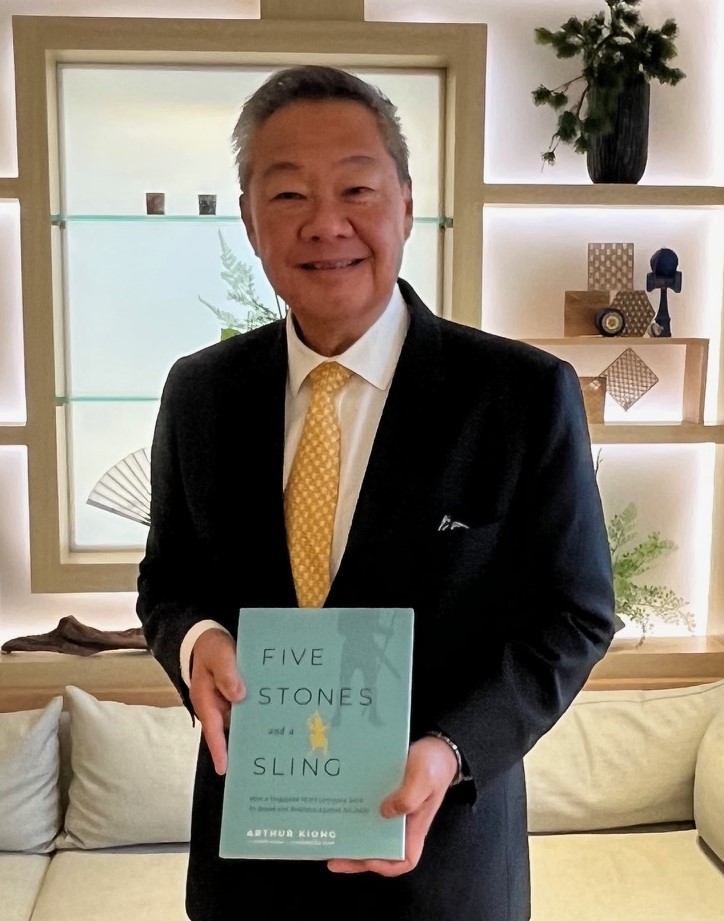

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

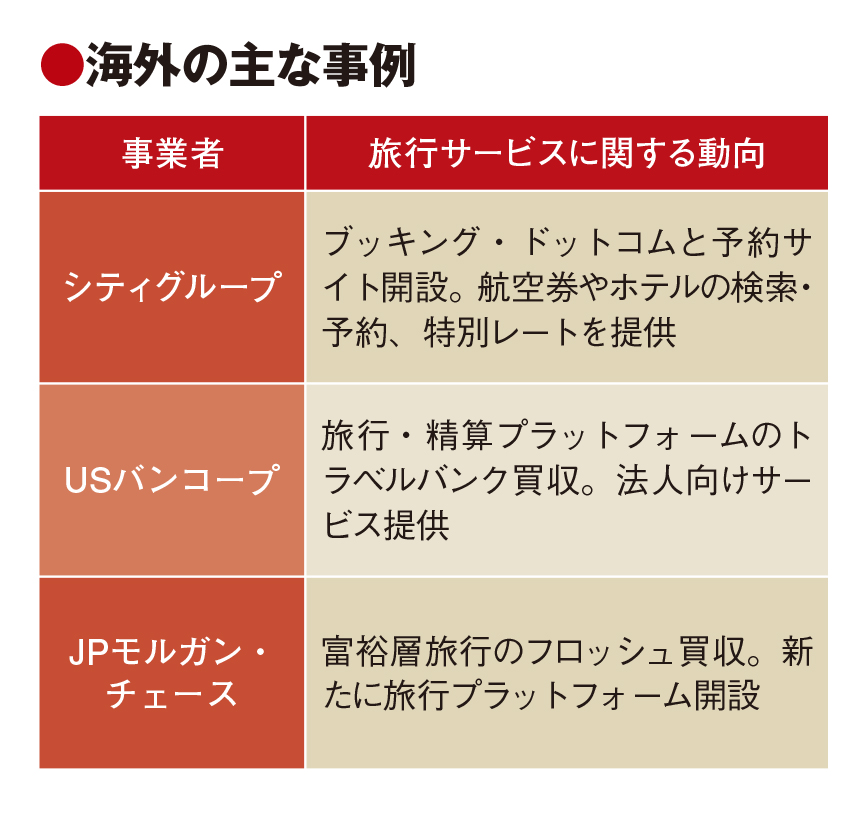

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

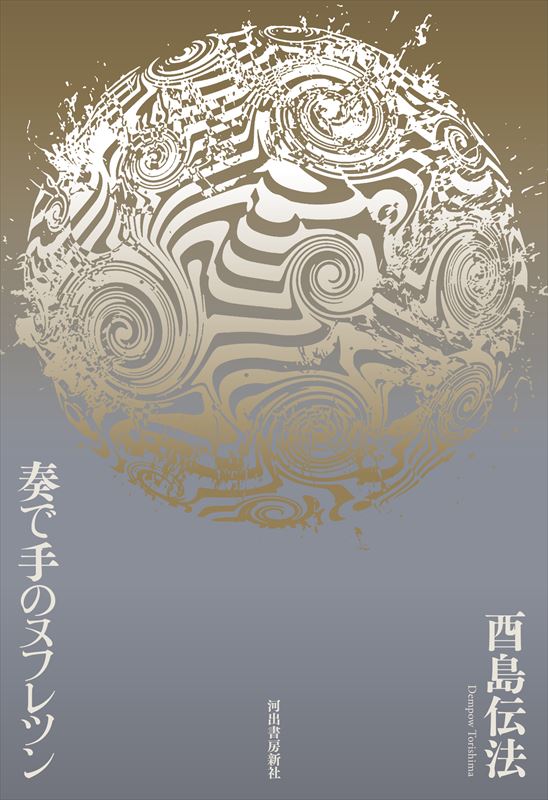

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く