地方創生と商品企画

2020.07.27 08:00

ある若者から就職相談を受けた。もともとは証券か金融系コンサルを希望していたらしいのだが、自分にはあわないと感じて、メーカーもしくは金融以外のサービス業で商品企画の仕事を希望しているという。メーカー出身でその後サービス業にかかわったものとして、少しでも役に立てばとズームで2時間ほど会談。最後に可能性のありそうな企業もしくは訪問先を紹介してあげる約束をした。かつて自分が第一希望の業界にことごとく落とされ、自動車会社に拾っていただいた若き頃、そしてそこからの塞翁が馬的人生をふと振り返る瞬間であった。

彼が旅行業を名指しで希望していなかったので、全般的にサービス業とはという話しかしなかった。旅行業の未来は現在決して楽観できるものではない。とはいえ、旅行とは人間の欲望の根幹に根差したサービスでもあり、人が旅行をやめるということも考えにくい。コロナ以降、京都や大阪などからはほぼインバウンド客が消滅しており、かつてはガイジンなんて来られるだけ迷惑だといってはばかることもなかった一部地元住民の威勢のよさも雲隠れといった印象だ。果たして、かつてのような日々は戻るのだろうか。もし、またインバウンドが活況を呈するようになるとしたら、どういう条件が整った時なのか、考察してみることにした。

まず、コロナの収束は必至である。その段階は少しずつ改善という見方に立つのが保守的だが妥当といえるだろう。時期は年末までは無理、早くて来年。その間、経営が持つのかという課題はインバウンド比率が高かった施設や会社においては死活問題であろう。コスト削減でしのげればよいが、それも困難であれば事業転換もやむを得ない。場合によってはM&Aを受け入れる企業もこれから続出するとみている。海外から早速お買い得企業を探しているとの声をよく耳にするようになった。投資家はしたたかだ。いまが絶好の買い叩きのチャンスだからである。ある意味さすがだなと思った。

一方で、体力的になんとかしのげると考える場合、方法は2つある。リストラなどの自助努力だけでこの波をやりすごす方法、恐らくたいていの経営者はこの路線を考えるだろう。もう1つは思い切って、事業戦略あるいは商品戦略を変更してしまうやり方だ。リスクはあるが、何もしない方がリスク。いまはむしろこの後者の考えをするべきだと私は考える。これは企業レベルだけでなく、個人レベルでもあてはまる。

そこでこの難局の切り抜け方を地方創生と関連づけてみたい。地方創生は正直言葉の一人歩きがひどく、現場を見ていると実際にそれができている地域は極めて少ないと感じる。インバウンドの波に乗れた時代はなんとなくうまくいっていたように感じる企業もあったかもしれない。が、自国民がうなるような商品企画やサービスでなくて、どうしてこれからの時代、わざわざ面倒な入国手続きをしてまで日本に来ようと思う海外顧客がいるだろうか。まず、身近な人を説得できること。そのためには何をできるかである。

白川郷の公営駐車場入り口手前にお蕎麦屋さんがある。そこでは駐車場に向かう県外ナンバーの車両を引き止めては、「駐車料金をただにするからうちでご飯食べてって」と営業している。賢い方法だ。単価も高かったが非常においしく満足した。数を増やせないなら単価アップ、のみならずサービスもその分以上に上げる。これは地方創生という高次元の話をする前に、まずは現場で考えるべき、かつ実行可能な施策だろう。どんな大きな変革もできることから果敢に攻めた企業こそ生き残る。そう実感した瞬間であった。

荒木篤実●パクサヴィア創業パートナー。日産自動車勤務を経て、アラン(現ベルトラ)創業。18年1月から現職。マー ケティングとITビジネス のスペシャリスト。ITを駆使し、日本含む世界の地場産業活性化を目指す一実業家。

関連キーワード

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

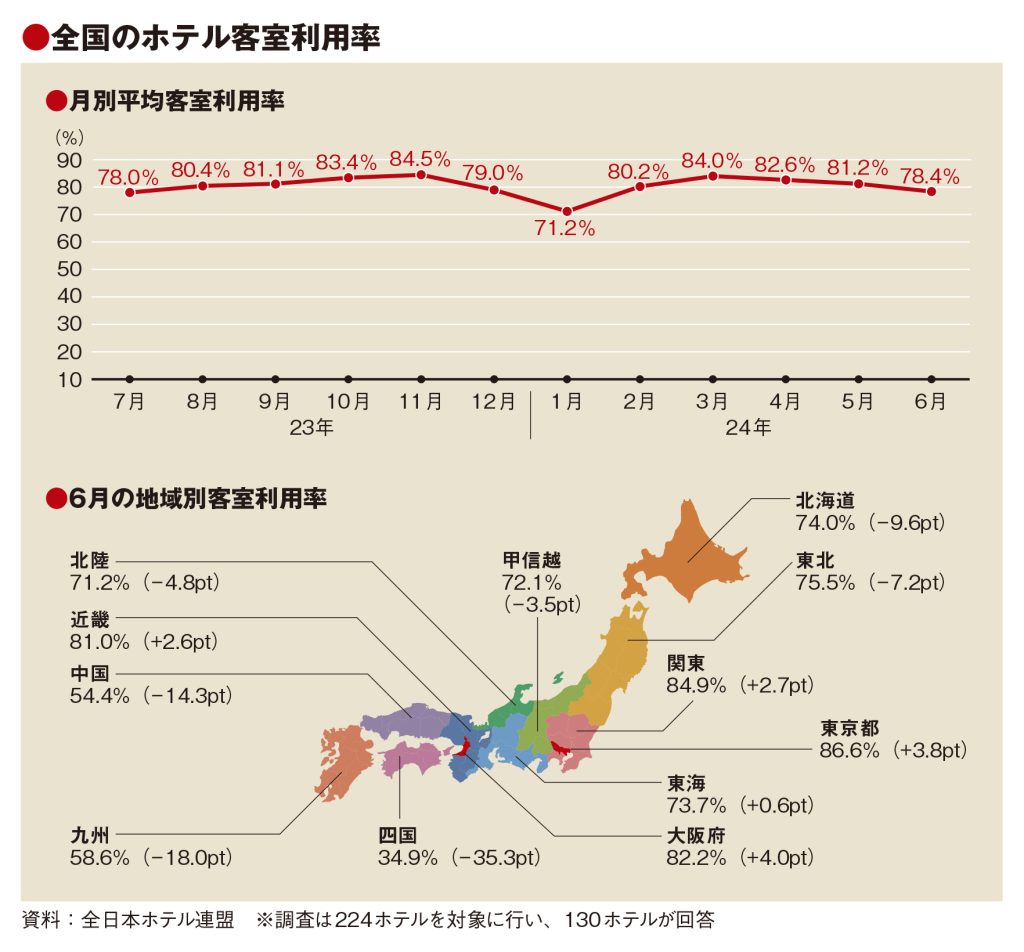

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

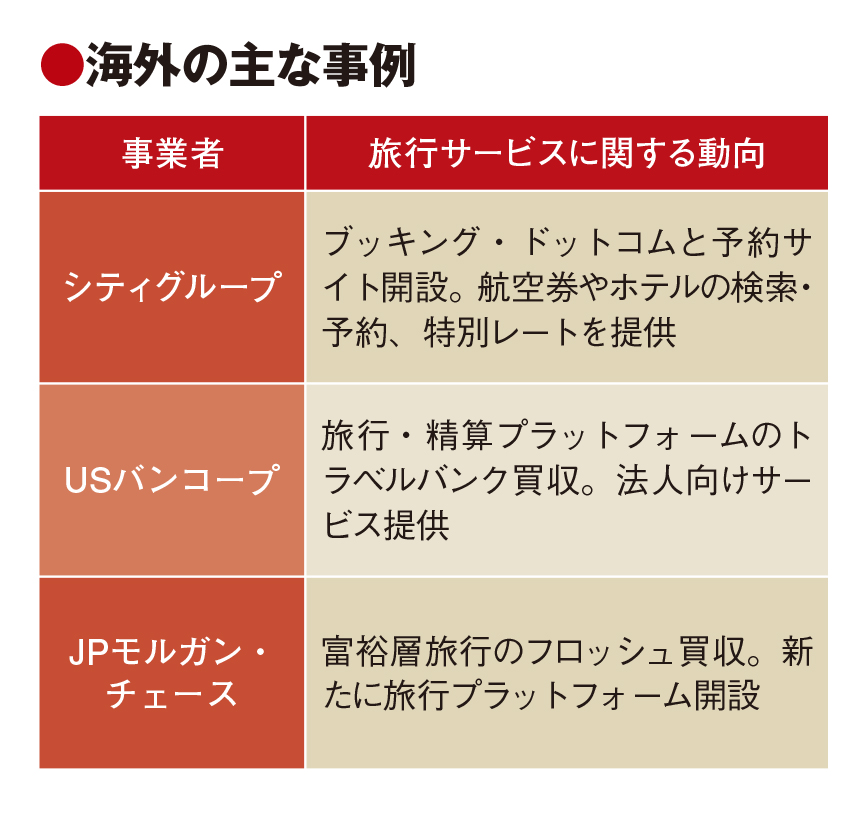

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

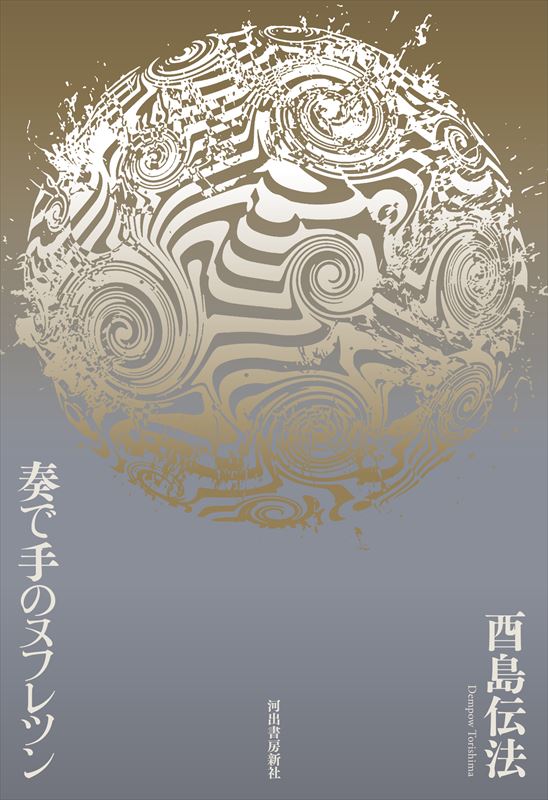

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く