未知の未知への覚悟

2020.07.13 08:00

人は危機に直面して不安を増大させると、強いリーダーへの依存傾向を強め、難局から救い出してくれることを期待するようになるものだ。そこで、有能だと認められたいリーダーは、正しい答えを知り、問題をすべて解決できる人間であることを態度で示す必要があった。しかし、新型コロナウイルスの出現を契機に、こうしたリーダーシップのあり方は限界を迎えている。

私たちが「何かを知っている」という場合、厳密には2つの意味がある。1つ目は「既知の既知」で、自分が知っているということを知っているという意味である。そして、もう1つは「既知の未知」で、自分が知らないということを知っていることを意味する。

これまでの経営管理手法やリーダーシップ論は、この既知の既知と既知の未知の領域において、論理的で迅速な意思決定をしたり競争優位を確立したりするときに役立ってきた。しかし、新型コロナウイルスにより、「未知の未知」という別の領域の存在を強く意識せざるをえなくなった。未知の未知とは、自分が知らないということを知らないことを意味する。

これからの時代のリーダーは、未知の未知の事態が頻発し、知らないことや分からないことだらけの状況に常に身を置く覚悟が必要だろう。その状況のもとでは、虚勢を張り、周囲の人々からの全能性への期待に応えるために、「私は答えを知っている」と自信満々の態度で組織をリードして問題の解決に当たりたくても、既存の知識や経験は役に立たない。

科学の世界では昔から、「分かりません」は「私は自信があります」と同義であるとされている。なぜなら、自分の知っていることと知らないことを、必ず区別して話せる能力があることを意味するからだ。ところが、ビジネスや政治の世界では、「分かりません」は全く正反対の「私は無能で、この仕事に向いていません」と同義になってしまう。

だが、ビジネスや政治の世界でも、ソクラテスの無知の知をあらためて思い出す必要がある。これからの時代、真に優れたリーダーを目指すならば、「知らない」「分からない」と口に出すのを恐れずに、既存の知識を疑い新しい発見に目を開き、発展や変化へのすき間を作り出すために、無知の知は不可欠な資質だからだ。

既知の既知の世界の論理や知識に溺れずに、未知の未知が大きな影響を及ぼす可能性を常に考慮に入れる。計画の緻密さに力を注ぐよりも、必ず失敗するということを前提として、不測の外力を受けてもしなやかにいなせる竹のような組織とは何か、あるいはビジネスとは何かを考える。常に空白部分を許容し、無理やり知識で埋めたくなる誘惑に抵抗しながら、新たなアイデアや気付きを生み出していく。これが新時代のリーダー像なのではないだろうか。

清水泰志●ワイズエッジ代表取締役。慶應義塾大学卒業後、アーサーアンダーセン&カンパニー(現アクセンチュア)入社。事業会社経営者を経て、企業再生および企業のブランド価値を高めるコンサルティング会社として、ワイズエッジとアスピレスを設立。

関連キーワード

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行中も監視カメラにご用心

?>

-

AIで変わる未来の旅行業

?>

-

若手には粘り強く

?>

-

おしごとをしごとに

?>

-

国民の休日

?>

-

MICEとテクノロジー

?>

-

三現主義の再確認を

?>

-

話題のイマーシブははてなだらけ

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

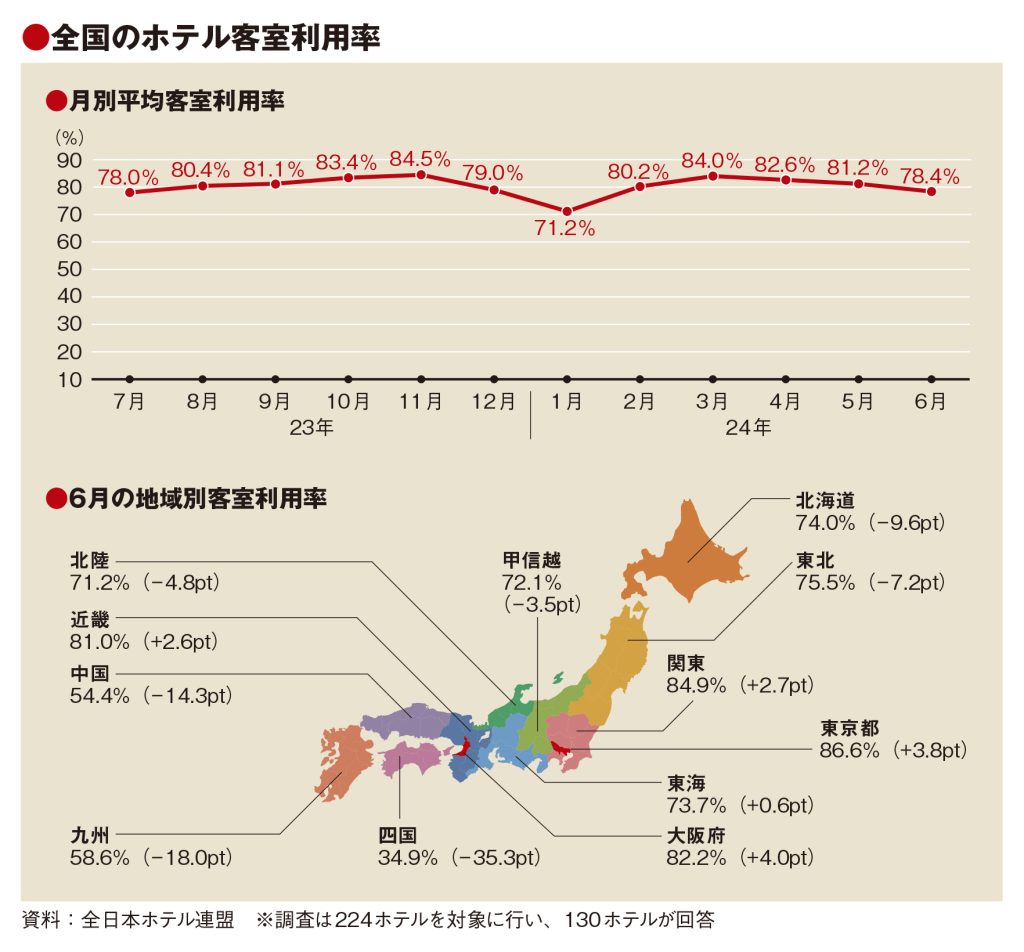

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

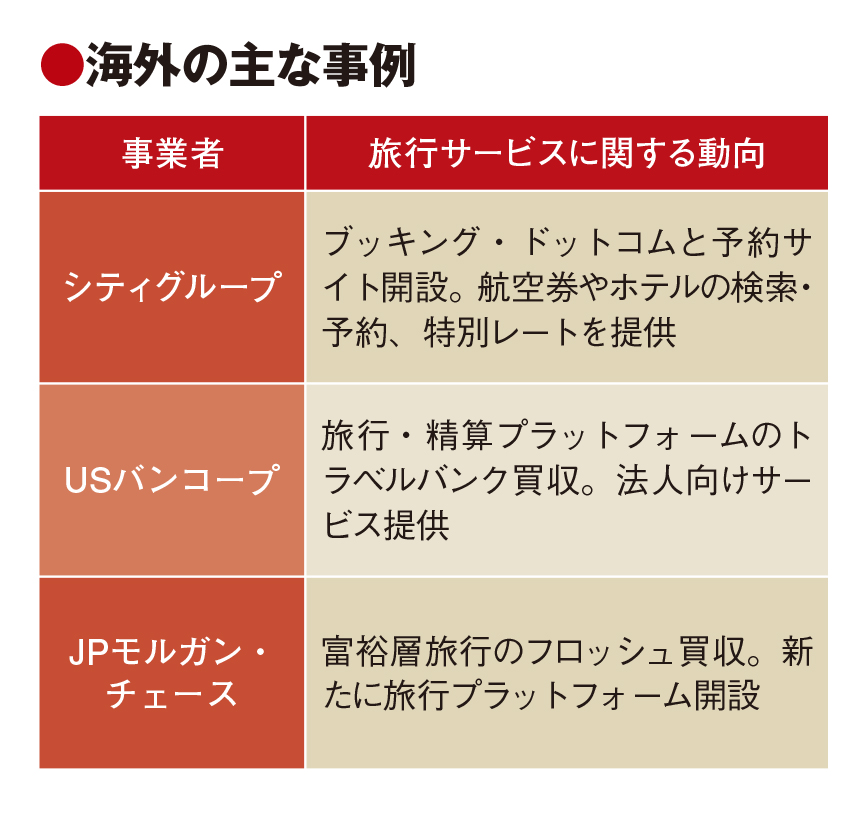

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く