高まる海外教育旅行の価値 、生きる力を育みグローバル人材育成

2019.12.09 00:00

社会や経済のグローバル化がいや応なく進む一方で、若者の内向き志向が指摘される日本。教育にもこのギャップを埋める取り組みが求められ、海外教育旅行への関心が高まりつつある。折しも、「生きる力」を重視した学習指導要領の改定が行われ、海外の体験でこそ得られる学習効果に期待が集まる。

ICT(情報通信技術)の急速な発展と、AI(人工知能)、ビッグデータ、IoT(モノのインターネット)など最先端テクノロジーが結び付き、いまや第4次産業革命とも呼ばれる変化が始まり、社会・経済に大きな地殻変動が起きつつある。地球規模でこのような変化の大波が起きるなかでモノも情報も技術も楽々と国境を超えるようになり、グローバル化はスピードアップしている。

並行して人が活躍する場所の選択肢も国境を超えて広まり、企業にとっても国籍や人種を超えた人材の確保とダイバーシティの確保が不可欠になりつつある。

国際感覚やダイバーシティ対応が不可欠

加えて少子高齢化が進む日本では、外国人労働力を受け入れていく必要があり、政府は4月の改正出入国管理法で外国人の雇用本格化に舵を切った。これから、こうした社会に参加していくことになる若者にとって必要となるのは、単なる知識だけでなく、正しい国際理解に基づく国際感覚やダイバーシティへの対応力。これなくしては文字どおり死活問題になるといえる。

文部科学省は20年度以降の教育の柱となる学習指導要領の改定で、その意図を「学校で学んだことが、子供たちの『生きる力』となって、明日に、そしてその先の人生につながってほしい。これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代になっても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほしい」と明記した。

その生きる力を鍛える機会として期待されているのが海外教育旅行だ。日本とは言語も生活習慣も社会状況も異なる海外で異文化体験することは、国際理解の第一歩を踏み出すことにつながる。また、多くの人種が共生する複合民族社会を垣間見ることでダイバーシティの重要性を肌で知ることにつながるからだ。

海外修学旅行を実施した多くの学校が、海外の同年代との交流を通じて生徒たちが大きな刺激を受けたこと、生徒の価値観を揺さぶる体験の機会があったこと、あるいは直接コミュニケーションしたいとの思いが動機となって語学の習得意欲が増進したことなどを挙げるのが、その証拠だ。

17年度は15万人が参加

こうした教育効果からすれば、海外教育旅行が今後はもっと伸びてもおかしくないはずだ。全国修学旅行研究協会(全修協)が行っている海外修学旅行・海外研修の実施状況によれば、中期的に海外修学旅行の実施率はほぼ横ばいで、11年度から17年度までの推移を見ると、公立校は9~10%台、私立校は35~37%台の幅に収まる。

しかし、15年度以降は公立校が9.6%、10.4%、10.8%と上昇傾向にあり、私立校も32.9%、34.9%、37.7%といずれも3年連続の増加となっている。実施校数や参加生徒数も伸びており、公立・私立合わせると15年度の790校・13万8097人が17年度には895校・15万6413人へ増えている。

この3年ほどで確実に需要が伸びているのは、実施校における海外修学旅行の教育効果の高さが情報として共有されつつあることも理由にありそうだ。

全員参加が基本の海外修学旅行とは別に、希望制が中心の海外研修も活発に実施されている。ホームステイ・語学研修の実施は1090校・2万5324人で総数に占める割合はそれぞれ46.8%、55.1%と前年同様に最も多い。全修協は、「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)やSGH(スーパーグローバルハイスクール)、実習、視察など、専門的な学習内容も高い」と分析している。

アジアや豪州が人気

行き先に関しては、アジア各国やオーストラリアの人気が高い。一番人気は台湾で、公私立合わせて325校・5万3940人が訪れている。特に人数は15年度の3万6356人から48%も増えた。

公立校だけで見ると実に実施校の約半数が台湾を選んでおり、校数比率で45.5%、人数比率54.0%に達している。台湾は距離的な近さに加えて、日本との歴史的な関わりの深さや親日的な国柄が適地として選ばれる理由となっているようだ。

また2番人気のシンガポールは、複合民族国家の成功事例として、あるいはアジアを代表する先進国となった経済発展に関心がもたれると同時に、英語を学ぶ場としての環境も評価されていると見られる。

人気目的地の上位には台湾、シンガポールのほか、マレーシアも4位に食い込み、アジア優位の印象だが、3位にはオーストラリアが入っている。オーストラリアは私立に関しては人気ナンバーワンで、シンガポール同様に英語の学習環境でアドバンテージがあるほか、日本にないスケールの大自然に恵まれ、環境学習プログラムなども充実している点が好まれるポイントとなっているようだ。

都の規制緩和が後押し

ただし、公立校の動向、目的地選考は各地の教育委員会が設ける修学旅行実施基準の内容が大きく左右する。その意味で今後、大きな影響を与えそうなのが東京都の規制緩和だ。実施時間が96時間から最大120時間に拡大され、1人当たりの上限費用も9万5000円から11万円に増額され、今年度の契約分から適用される。各地における基準緩和の動きも、海外教育旅行の実施増加を後押しする材料だ。

全文はこちら↓

注目デスティネーション、学校間交流や体験企画など最新トレンドも紹介。

カテゴリ#海外旅行#新着記事

-

?>

-

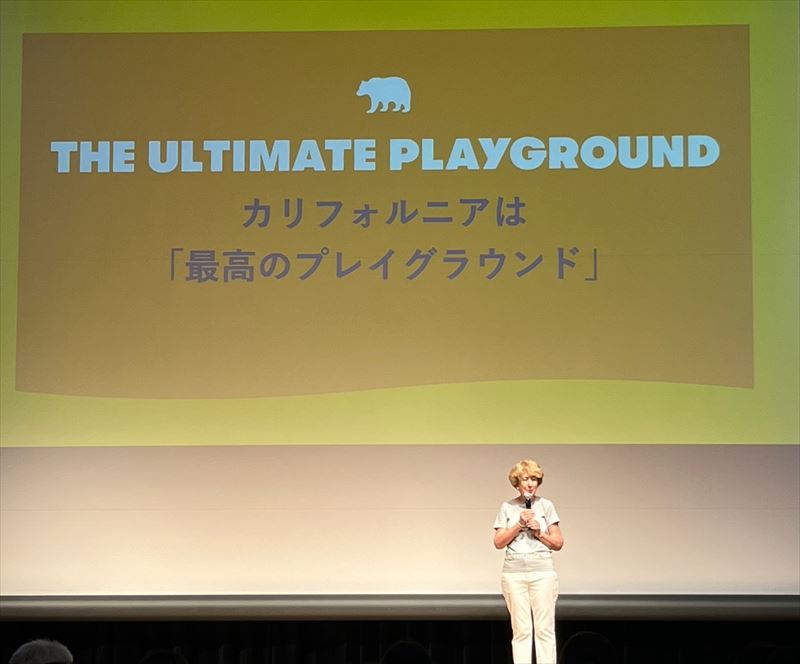

人生に不可欠な“遊び”の場を訴求 カリフォルニア観光局、ブランド刷新で

?>

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

?>

-

ブランドUSA、セールスミッションで日本重視の姿勢 目標達成へ市場の回復欠かせず

?>

-

韓国団体旅行の販売意欲促進へ JATA・KTOが共同でコンテスト

?>

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く

?>

-

ドイツ観光局、開局50周年で需要喚起強化 日本市場は緩やかな回復

?>

-

夏の海外旅行、19年の6割 JTB推計 国内も需要に落ち着き

?>

-

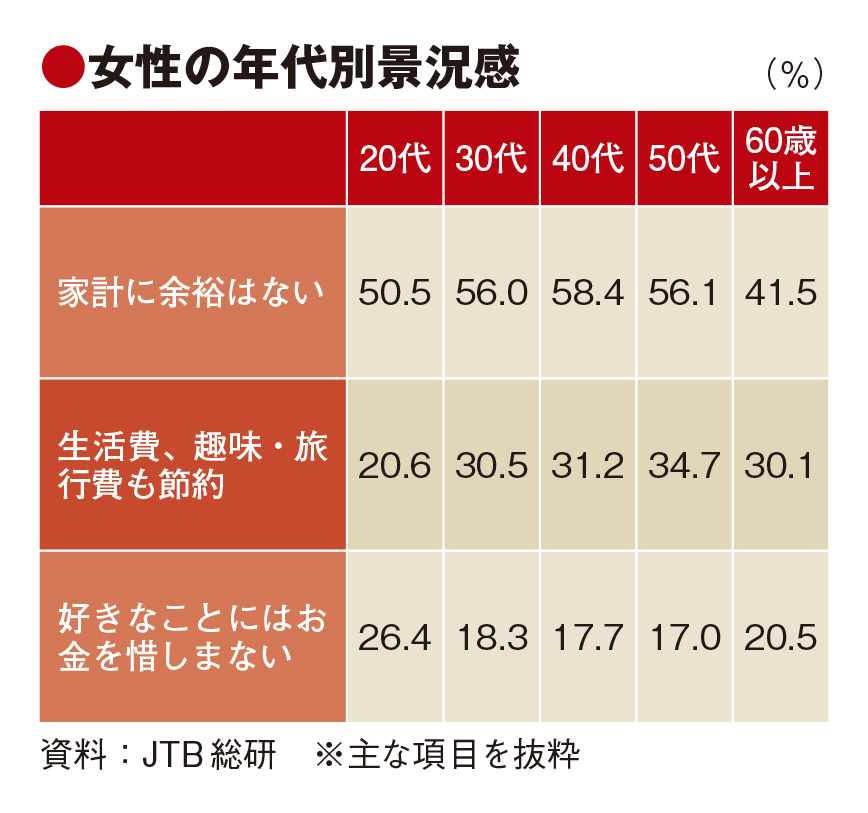

旅行心理、家計に余裕なく節約志向 JTB総研調査 20代は海外旅行に前向き

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

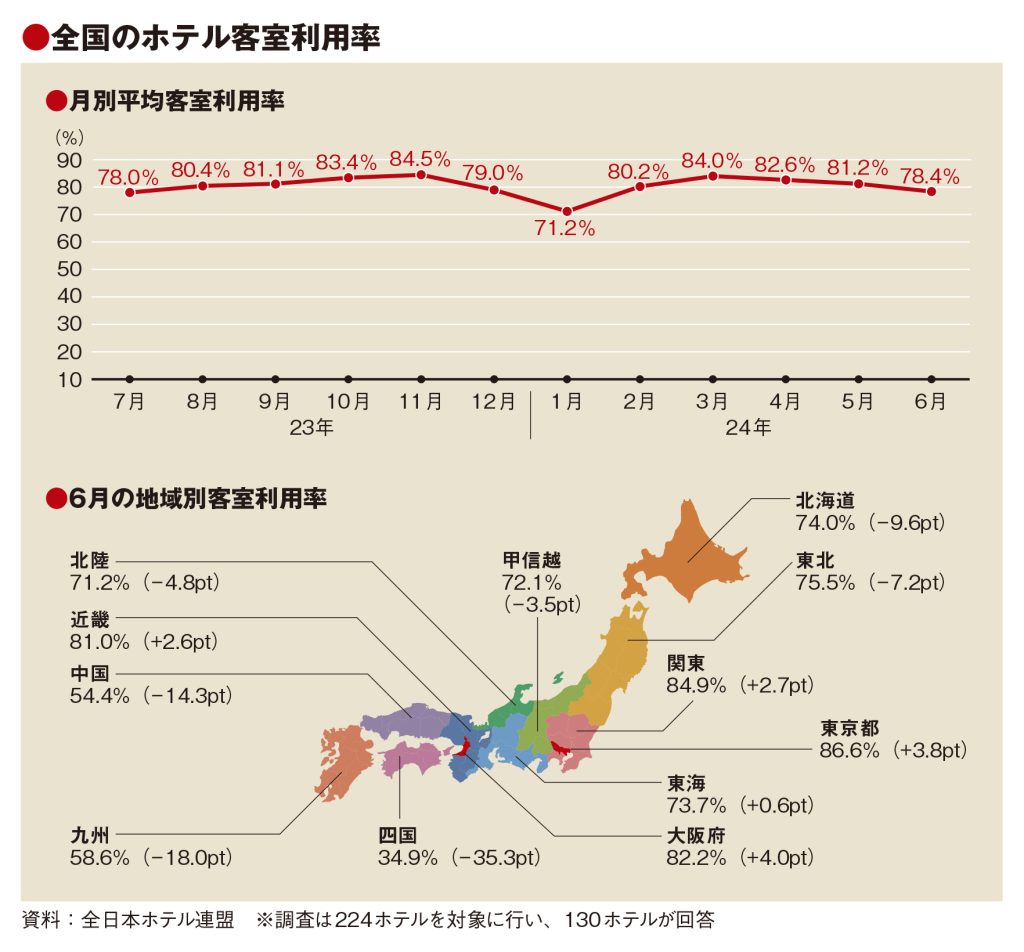

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

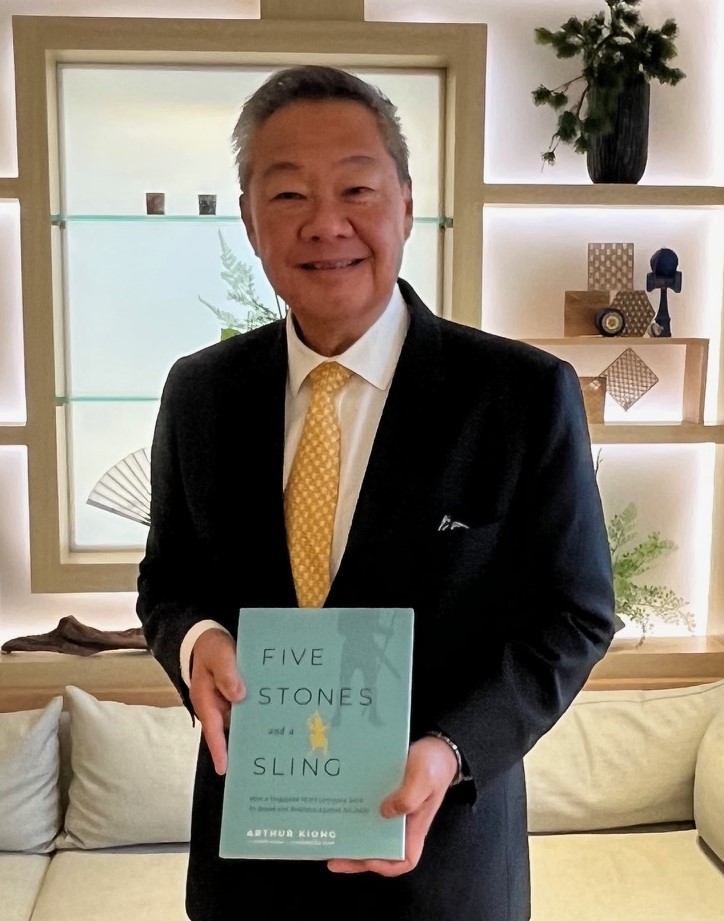

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

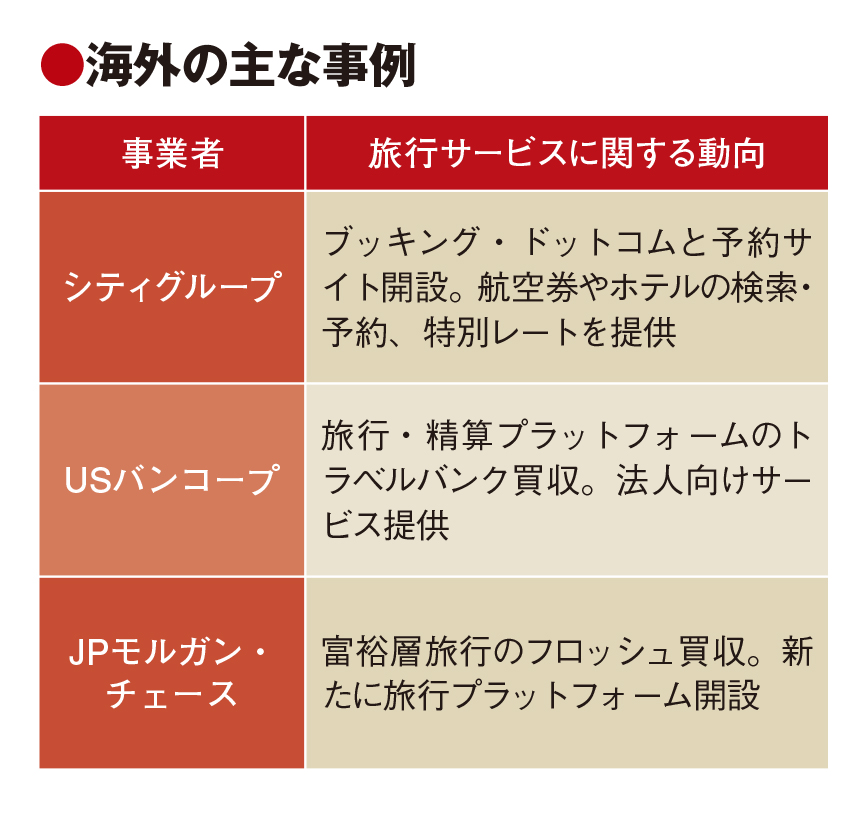

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く