ポスト平成の論点、観光マーケティングと産業イノベーション

2019.01.07 08:00

平成を振り返れば、観光の新たな可能性が一気に広がった一方で、観光関連ビジネスのありようが劇的に変化した30年間であった。幕を開ける新たな時代に、旅行・観光産業は古い殻を打ち破り飛躍を遂げることができるのだろうか。

19年4月に平成の時代が終わり、新元号による新たな時代がスタートする。平成時代はバブル崩壊に始まり、列島を覆った平成不況の雲はこの時代を通じてスッキリと晴れることがないままだった。阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件、東日本大震災といった日本を揺るがす大事件や大災害もあった。30年間を通して日本の国力が次第に削がれていった感は否めない。

一方で世界は東西冷戦の終焉を経て新たなグローバル化の時代へと移り変わり、大旅行時代が始まった。さらに世界経済は中国や新興国の台頭により様変わりし、日本に代わって中国が世界2位の経済大国の座を占めるまでに至った。

このような日本と世界の変化に伴い、日本の旅行・観光を取り巻く環境も激変した。かつては有り余る国際収支の黒字を削減するため国費を投じてまで海外旅行の拡大に躍起となっていた日本が、平成のちょうど半ばあたりからは180度方向転換。観光立国の名の下で外国人旅行者の懐をあてにしたインバウンド振興の方向に舵を切り、インバウンドを主体とする旅行・観光産業が、国を支える経済成長戦略の柱にまで祭り上げられている。一方のアウトバウンドは日本経済力の低下や日本人の自信喪失と内向き志向により失速。日本人旅行者の誘致目当てに頻繁に来日していた各国の観光関係者の姿も次第に少なくなっていった。

こうした潮目の変化にテクノロジーや通信の急速な進化、人々の価値観の変化、社会インフラの巨大な変化が重なり、旅行・観光産業は平成以前とは全く異なる業態への変容が始まっている。

これほど急速にインバウンドとアウトバウンドが逆転するとは誰も予想しなかったはずだし、平成前には影も形もなかったOTA(オンライン旅行会社)が旅行市場を席巻する巨大勢力になると見通せた目利きはいなかったはずだ。国際線運航実績で世界1位に輝いたこともある日本航空が平成の後半には経営破綻すること、平成の初めにはまだ世界最大級の旅行会社で日本交通公社という名称だったJTBが、平成の終わりには「交流創造事業」を事業ドメインに掲げ、社名にも事業ドメインにも旅行のリョの字も交通のコの字も残さないことなど、平成前期の業界人はどう頭をひねっても思い至らなかっただろう。

新元号とともに新時代へ

新時代の初年度となる19年は、この年だけを取り上げてみても旅行・観光産業にとって重大な変化の年になることが明らかだ。

1月には国際観光旅客税、いわゆる出国税の徴収が始まる。3月には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が施行となる。5月には新元号がいよいよスタート。6月には大阪でG20首脳会議が開かれ、9月にはアジア初開催のラグビーワールドカップの試合が日本各地で催される。

10月には消費税の17年ぶりの増税。11月には新国立競技場が完成し、翌年に控えるオリンピック本番へ向けた動きが一気に加速するものと思われる。

19年の基調となるのは、やはり新元号スタートに伴う祝賀ムードか。特に今回は天皇の崩御を伴わないだけに、改元を迎える日本社会は祝賀一色となるはずだ。

関連キーワード

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

キーワード#観光マーケティング#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

釜石市、持続可能な観光でまた称号 日本初のゴールド賞 鍵は地域のマネジメント

-

米国、グローバルエントリープログラムを本格運用へ 東京・大阪の面接会に参加多数

-

ファーイースト・ホスピタリティ、日本で3軒目のホテル運営開始 3倍の2000室に拡大へ

-

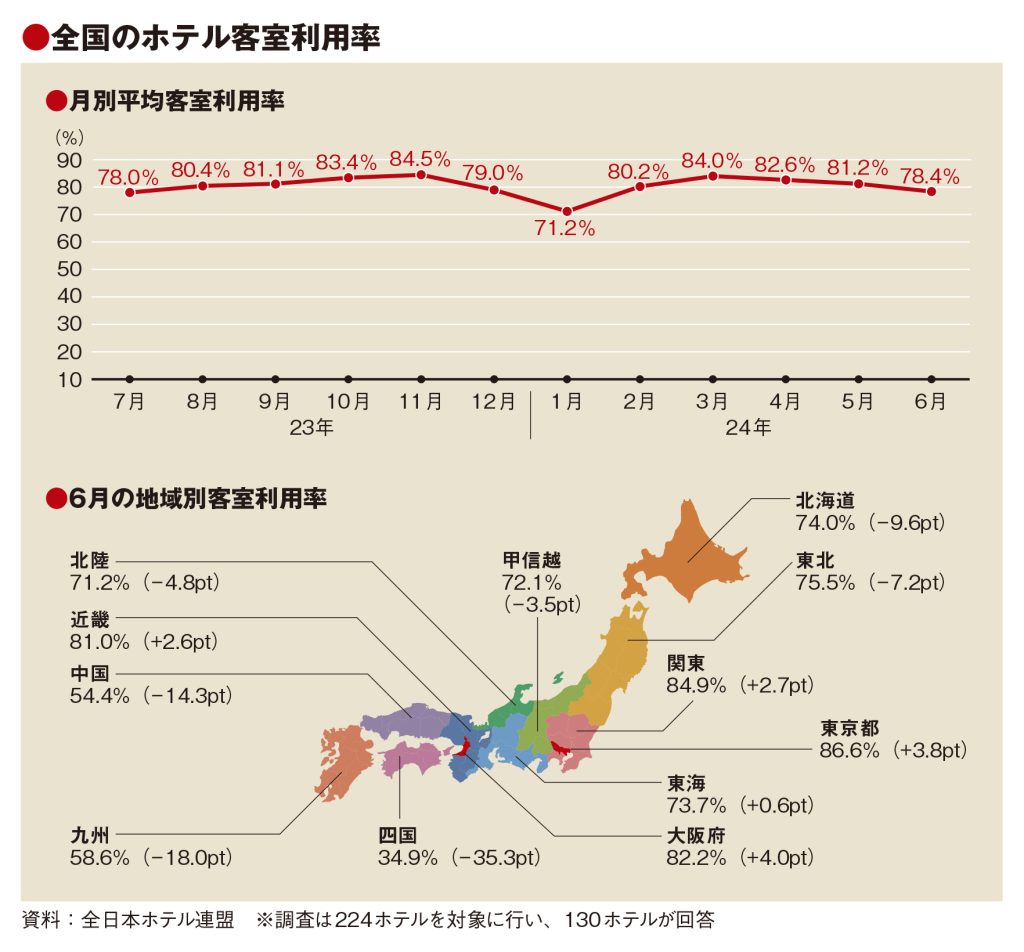

6月の客室利用率は前年割れ 閑散期と単価重視が影響

-

日本籍船のディズニークルーズ誕生へ オリエンタルランド参入で市場に活気

-

競争入札と談合 成長領域の落とし穴

-

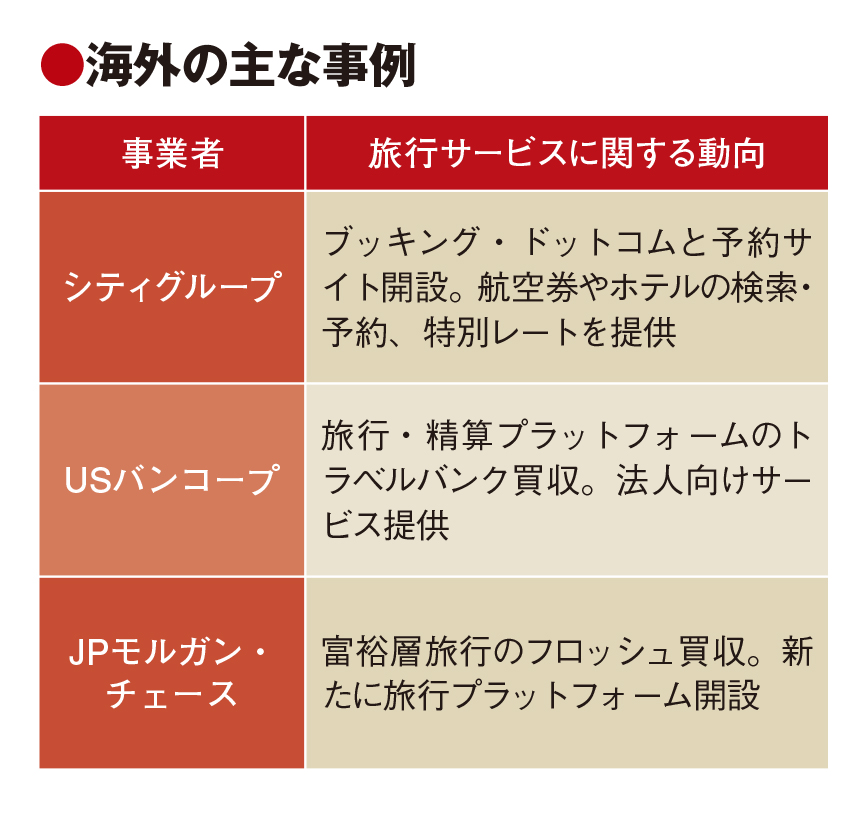

日本でも金融×旅行の流れ 三井住友カード、外資系OTAと提携

-

ベルトラ、韓国大手OTAと提携 インターパークに訪日商品供給

-

『奏で手のヌフレツン』 壮大な神話のような読了後の満足感

-

ニューカレドニア観光局が休局 情勢不安で打撃 日本の回復も遅く