ラーケーションと流動社会

2023.07.24 08:00

23年度から愛知県で「ラーケーションの日」が始まった。ラーケーションとは、learning(学習)とvacation(休暇)を組み合わせた造語である。その定義は「子供が保護者等とともに校外で体験や探究の学び・活動を、自ら考え、企画し、実行する校外学習活動」としている。公立の小中高校、特別支援学校に通う子供が対象で、事前に申請すれば欠席にはならない。年に3日まで認められる。

この施策は県が推進する「休み方改革プロジェクト」の一環として制度化された。他にも学校教育法施行令第29条の体験的学習活動等休業日を「県民の日学校ホリデー」とし、子供の休みに合わせた保護者の有給休暇取得促進策も行っている。

旅は学びであることは、韓国ではもっと浸透している。「現場体験学習申請書」を学校に提出すれば、年に19日、1回最大5日間の公欠が認められるという。韓国人の知人によると、実際には家族旅行にも利用されているようだ。韓国の出国率が高いのもうなずける。観光が余暇に行う余計なことではなく、学びや人生を豊かにするものとして考えられている。

このような観光の認識の変化は、J.アーリなど多くの研究者によって論じられてきた観光学の重要なテーマだ。労働(勉学)の対極にある余暇活動としての近代観光が、モビリティーズを象徴する現象としてその境界が曖昧になってきたことが1990年代から指摘されるようになった。モビリティーズとは、人、モノ、資本、情報、観念、技術が絶えず移動する社会のこと。特定の人が一生に一度の物見遊山に行って帰る円環の観光ではなく、多くの人が人生で何度も繰り返すらせんの観光をする社会になった。

仕事と余暇、日常と非日常、ゲストとホストなど近代観光の前提であるさまざまな二項対立の区別が希薄になった。例えば、金を払ってまで奉仕するボランティア旅行、農業体験をするグリーンツーリズム、人類の悲劇を見るダークツーリズム、日常の風景が観光資源になるアニメの聖地巡礼はその典型事例だ。従って、ラーケーションも単なる流行語ではなく、二項対立の境界が融解する現代社会を象徴する観光現象として考えるべきだろう。

また、S.ウェアリングらは現代社会では人間のアイデンティティーが仕事ではなく余暇の中で語られるようになっているとして、余暇の有意性について説いている。いまや余暇は単に労働から逃避するものではなく、自己表現する真に自由な時間という意味を持っている。その背景に、所得を中心にした物質的豊かさから、家族など人間関係や心身の健康を大切にしたいというウェルビーイング志向の高まりがある。

日本では観光を勤労や勉学の対極にある不真面目なものと考える人が多い。そのことが、日本の幸福度が国際的に低い要因になっているのではないか。カネではなく自由な時間こそが幸福度を高めるという研究もある。観光は人間が自由になる文化的技芸である。その意味で、ラーケーションは二項対立を接合する画期的な制度だ。旅に出るので授業を休みたいという学生を私は応援したい。

鮫島卓●駒沢女子大学観光文化学類教授。立教大学大学院博士前期課程修了(観光学)。HIS、ハウステンボスなど実務経験を経て、駒沢女子大学観光文化学類准教授、同大教授。帝京大学経済学部兼任講師。ANA旅と学びの協議会アドバイザー。専門は観光開発論。DMO・企業との産学連携の地域振興にも取り組む。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

観光の限界点のその先に

?>

-

西高東低

?>

-

みらいとは

?>

-

縦社会の経験

?>

-

ああ夏休み

?>

-

高騰する米大学の授業料

?>

-

旅の価値変革

?>

-

モンキーツーリズム

アクセスランキング

Ranking

-

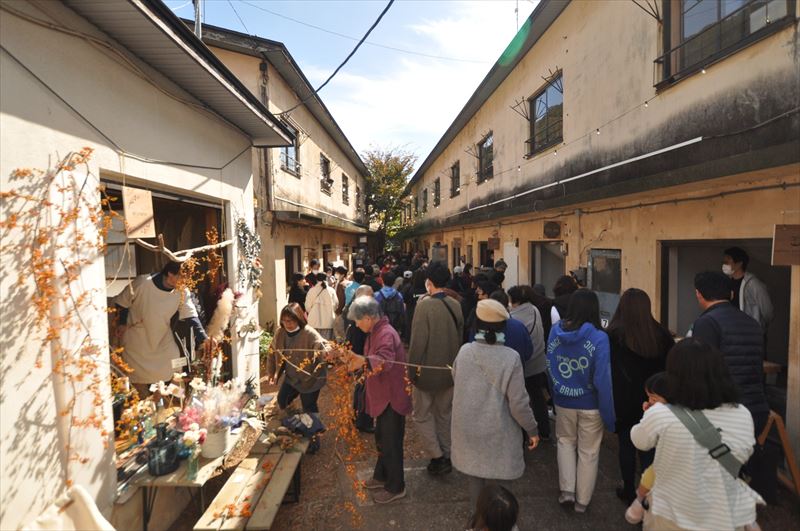

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

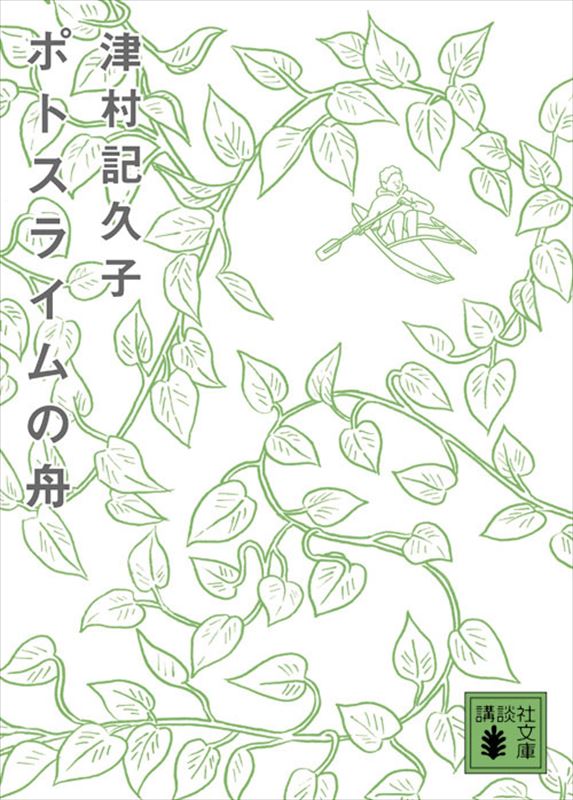

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

韓国パラダイスシティ、日本からのMICE誘致に注力 初のイベントで訴求

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

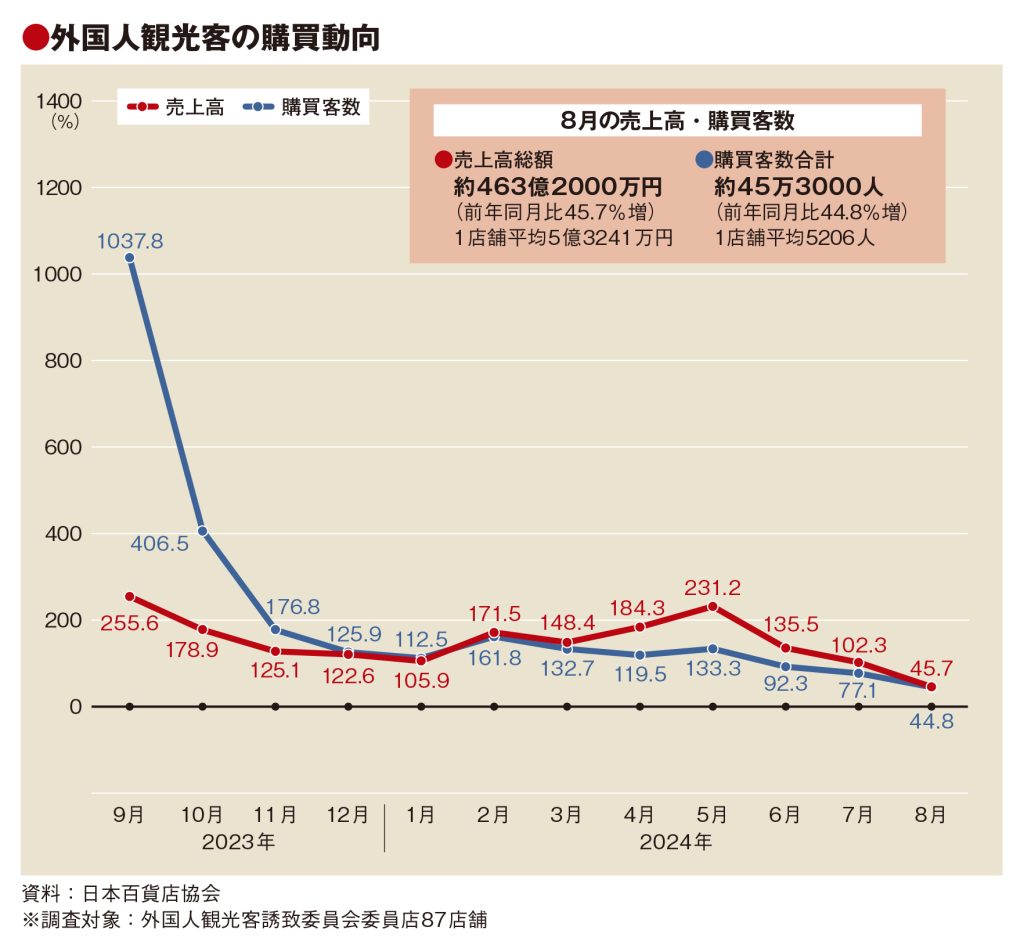

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

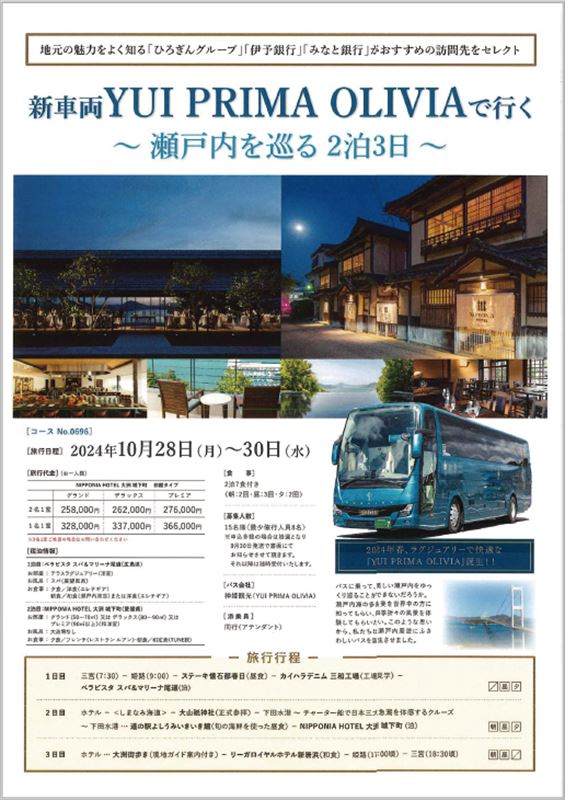

地銀の相互観光誘客、連携が拡大 3行で瀬戸内ツアー 地場産業に光