第2のふるさとづくり 地域に帰るファンマーケティング

2022.07.04 00:00

観光庁の第2のふるさとづくりプロジェクトのモデル実証がスタートしている。プロジェクトの目的は国内観光の新しい需要として「何度も地域に通う旅、帰る旅」を創出し、交流・関係人口の拡大を図ること。旅行目的地を疑似ふるさと化することで、来訪者を多頻度かつ安定的なリピーターに育てようという試みだ。

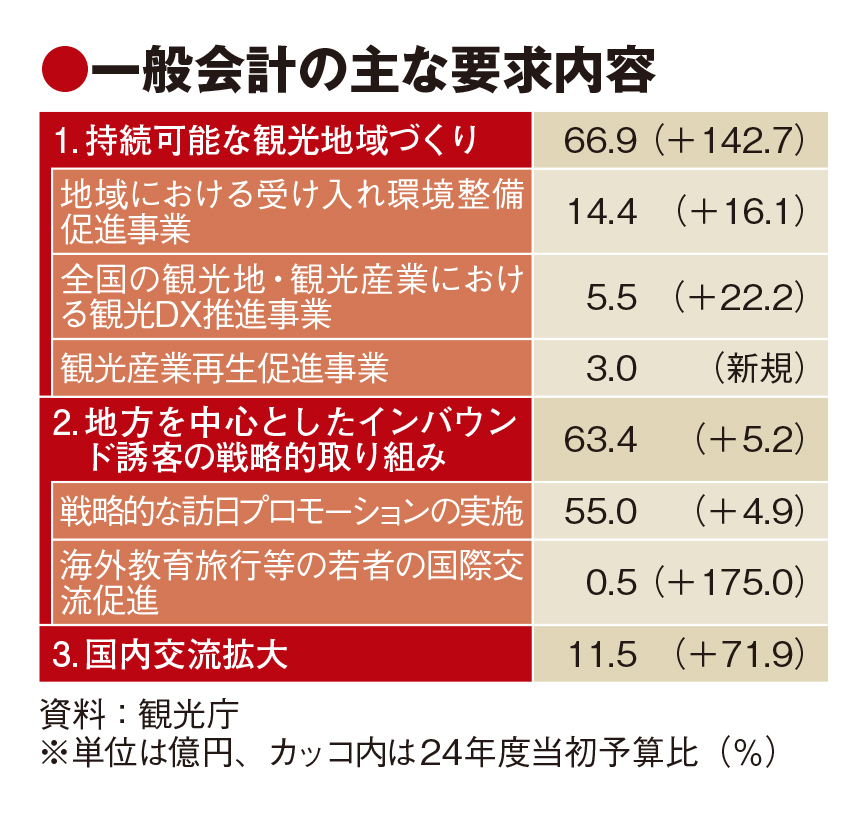

第2のふるさとづくりプロジェクトは、観光庁が22年度予算で4億4800万円を割く「ポストコロナを見据えた新たなコンテンツ形成事業」の中心的な事業だ。ただし、プロジェクトが必要とされる背景について、観光庁は「インバウンドの本格回復には時間がかかると考えられるため、国内観光需要の掘り起こしが必要である」旨を説明している。観光庁はこのプロジェクトが単年度で終わるものではないとして継続を前提としているが、それでも各地域にはインバウンドが本格回復する時点までにはプロジェクトを軌道に乗せて自走していることが期待されている。

プロジェクトのもう1つの背景として挙げられるのが、新型コロナウイルス感染症が消費者マインドに及ぼした影響と近年の働き方や住まい方の変化だ。コロナ禍によって人々は混雑回避を心掛けるようになったことに加えコロナ禍の閉塞感の反動も重なり、自然環境に親しみたい欲求が増している。また、少し前から始まっていたリモートワークやワーケーションに象徴される働き方の変化が、コロナ禍によって加速。働き方や住まい方の多様化と流動化が進んだことにより、移住や多拠点生活への注目が、若者を中心に高まっている点も指摘される。

内閣府によれば、東京圏に在住する20代の約5割が地方移住に関心があり、東京圏在住の就業者の約4割が地方との2地域居住や多拠点居住に関心があるという。こうしたことから、何度も同じ地域を訪れたり、あるいは故郷に帰るような感覚で地域を訪れるといった、新たな旅行スタイルの定着、さらにはその目的地となる第2のふるさとの創出が可能であるとの観点から始まったのが第2のふるさとづくりプロジェクトだ。

対象の幅広さとさりげなさが特徴

観光庁は21年10月から12月にかけて第2のふるさとづくりプロジェクトに関する有識者会議を開催し、その内容を中間取りまとめとして報告している。それによれば、第2のふるさとづくりプロジェクトはその対象となる旅行形態がさまざまで「来訪の間口が広く、ハードルが低い」(中間取りまとめ)のが特徴で、「幅広い層の潜在的な志向に応える」ものとして想定されている。

例として、「何もしない贅沢、心身の解放や充足、家族の喜び、趣味への没頭」「自然に触れたい、伝統産業やその担い手の生き方に触れたい、ホントのことを知りたい」「人と触れ合いたい、仕事以外の人間関係をつくりたい」「誰かの役に立ちたい」などが挙げられている。

具体的な旅行目的は、単なる観光・レジャーから、出張、ワーケーション、リモートワーク、企業研修といったビジネス関連の旅行、さらにはボランティアやプロボノなどの地域貢献活動、親戚・友人・知人訪問、教育旅行、多拠点居住・移住などまで幅広い。中間取りまとめでは「『何度も地域に通う旅、帰る旅』であれば、その目的を問わないこととする」「さらに目的が明確でない来訪も含むこととする」とも説明している。

訪問目的だけでなく、訪問主体も個人旅行から団体旅行まで、訪問形態も長期滞在から短期・多頻度滞在まで、さまざまな想定が可能だ。これについて有識者会議では「検討範囲が非常に広いので、ターゲット層を定めるにあたり、プロジェクトにおける『旅行』の定義をしっかりと確認してから議論すべき」との意見が出たほどだ。

また、第2のふるさとづくりプロジェクトのキーワードの1つが「さりげなさ」だ。中間取りまとめにはこのキーワードが頻出する。作為的なふるさとづくりは、かえって来訪を妨げる要因となりかねないと警戒するからだ。

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

キーワード#地域振興#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

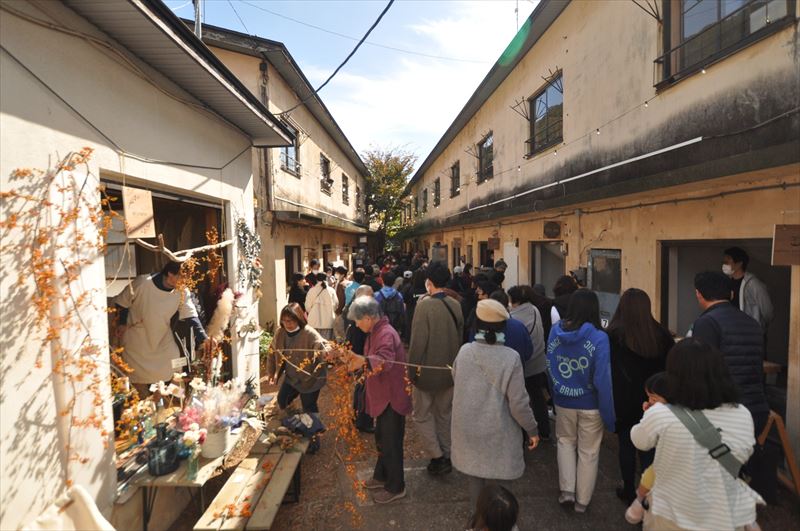

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

東急、歌舞伎町でヲタクカルチャー体験 ポップカルチャーの聖地に 訪日客がターゲット

-

地域の名物が変わる 気候変動と逆手の戦略

-

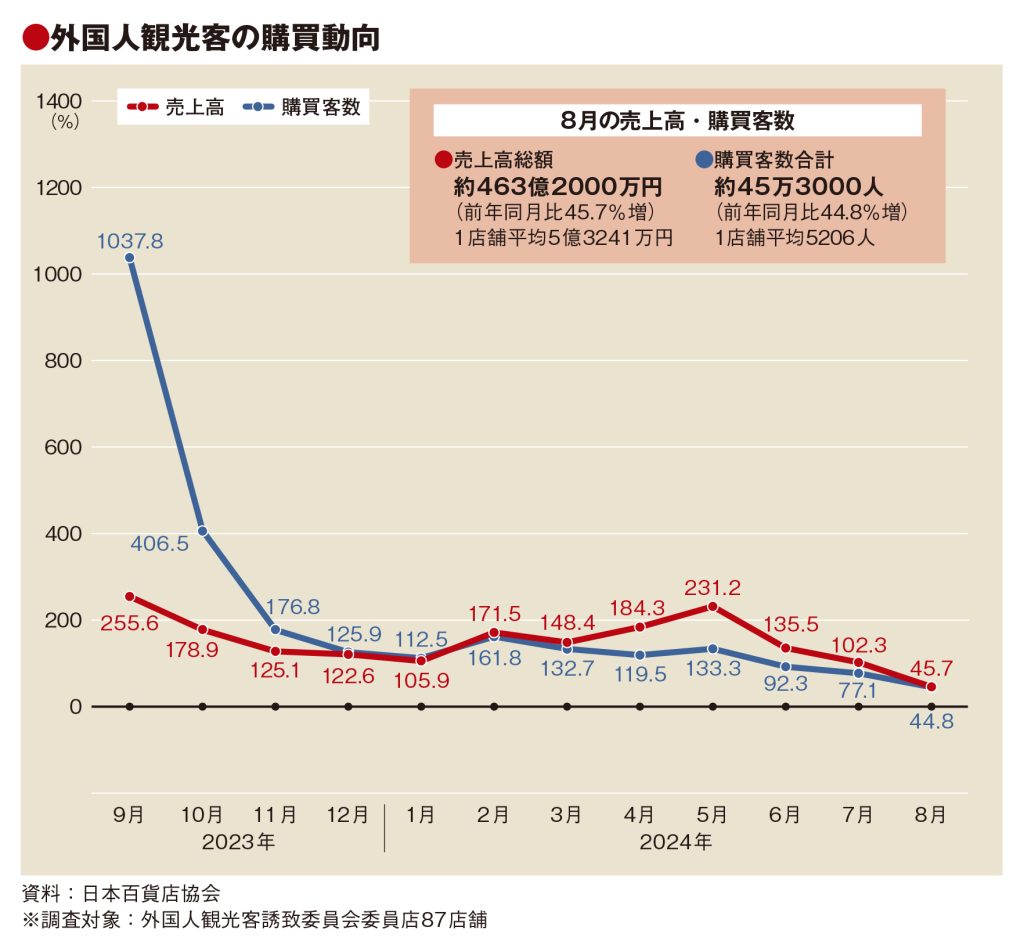

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など