新しい観光需要

2022.05.23 08:00

観光の授業で大学生とやりとりをしていると、GoToトラベル反対派が目立つ。自分たちも恩恵を被れるのだからよいと思うのだが、そうではなく、これだけ借金している日本政府が無駄遣いするのはよくないかららしい。財務省の洗脳のたまものだろうか。学生たちには、反対でもよいが、その理由を説明できるように物事をもう少し本質まで考えてみようとアドバイスする。

日本は赤字国債を発行してどんなに予算のばらまきをしても金利は上がらず、インフレになりにくい国だ。なぜなら、ほとんどが預金にまわるからである。学生たちにも夏休み前に想定外のボーナスを得たらどうすると聞くと、ほぼ全員が貯金すると答える。子供のいる世帯に5万円配ろうが多くが預金にまわる。そのため、直接的な再分配政策が正しいのか、疑問に思わざるを得ない。

年利0.001%の現在、100万円を1年間預金した時の利息とATM引き落とし手数料はどちらが大きいかの計算ができないので無理もない。入社テストで出してみるとよい。利息10円という答えを導けない。多くの学生が100万円×0.001=1000円と計算する。

国の支出は借金ではなく国民の預金となる。銀行も金利で稼げないのでATM手数料で稼ぐ。これが正しい経済なのか。そこで経済をまわすために貯金ではなく消費してもらうための政策が必要なのである。なぜ観光かといえば、最大規模の現金商売なのでいち早く現金が市場に出まわるからだ。

しかし、GoToトラベルにも限界がある。学生のような貧しい生活者はどんなに刺激をしても預金にまわし、比較的余裕のある層にしか響かないこと。そして、新しい需要を生んでいるわけではない対症療法だからである。

需要不足と投資不足。これが25年以上、解の出ていない日本経済の本質的な問題である。

観光需要は産業革命以来200年以上もの間、不要不急の余暇レジャーをベースとしてきた。それは楽しいものであり、学生に観光とは何かと問えば「遊び」と答えるような需要であった。しかし、この需要に依存している限り、観光産業はGoToトラベルを続けなければ生き延びられない。その裏側にある新需要を開拓することがいまこそ必要で、政府にはぜひそのために予算を使ってほしい。

すでに胎動は見られる。アパートメントホテル化や第2のふるさと化の動きである。もしその動きが民間だけに任せても広がらない場合、民業圧迫といわれるまで政府が主導してもよいと思う。

新しい需要のベースは「不安」であり、不安を解消してあげる支援が観光に求められている。もし都市で何かあったとしても、いつでも逃げられる場所がある。その地ではエネルギーも食料も自給され、自ら副業として働く場もある。そして学ぶ場にもなっていて学生たちがそこで働きながら社会を学ぶ。そんな新しい観光需要を夢見ている。

井門隆夫●國學院大學観光まちづくり学部教授。旅行会社と観光シンクタンクを経て、旅館業のイノベーションを支援する井門観光研究所を設立。関西国際大学、高崎経済大学地域政策学部を経て22年4月から現職。将来、旅館業を承継・起業したい人材の育成も行っている。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

観光の限界点のその先に

?>

-

西高東低

?>

-

みらいとは

?>

-

縦社会の経験

?>

-

ああ夏休み

?>

-

高騰する米大学の授業料

?>

-

旅の価値変革

?>

-

モンキーツーリズム

アクセスランキング

Ranking

-

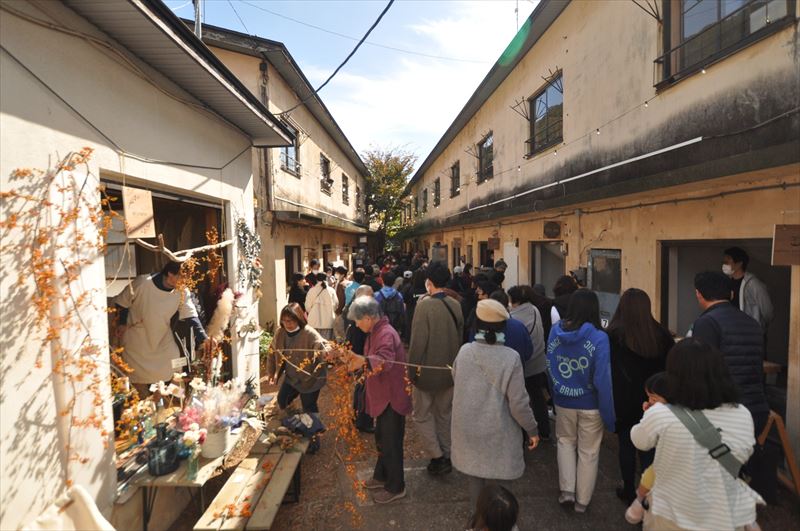

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

韓国パラダイスシティ、日本からのMICE誘致に注力 初のイベントで訴求

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

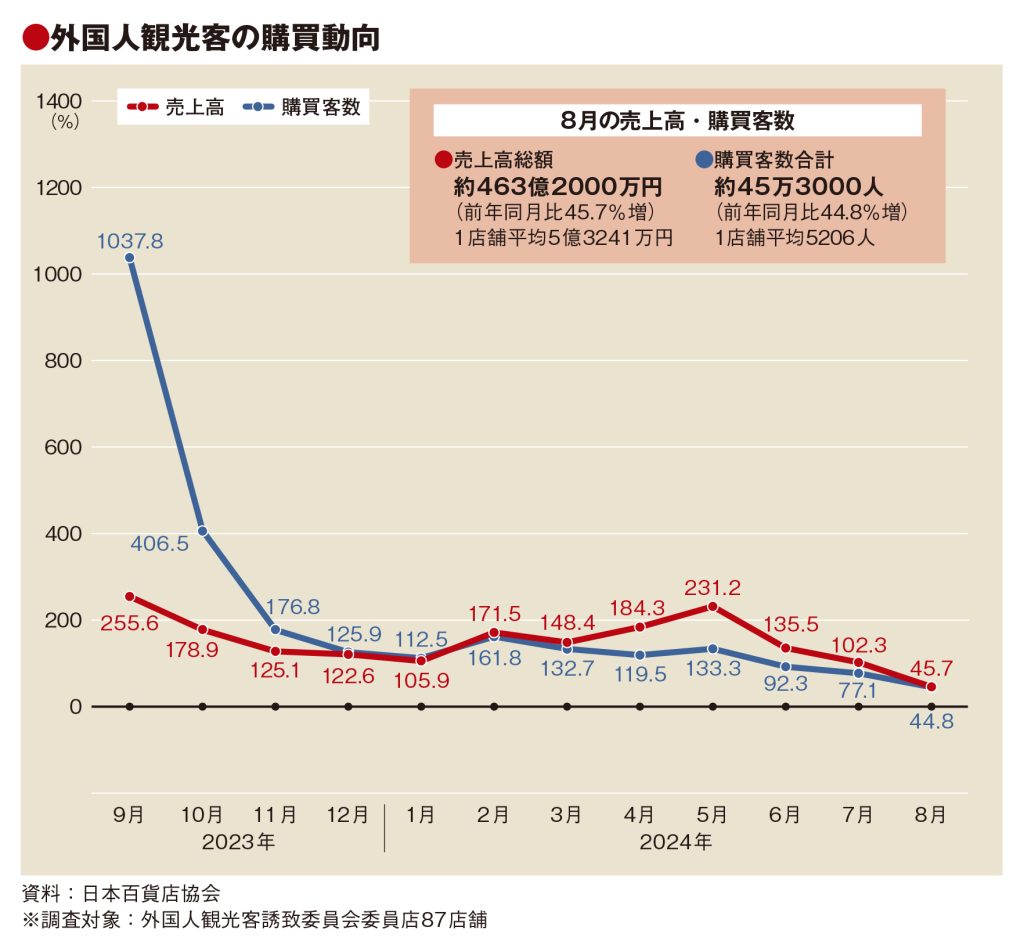

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

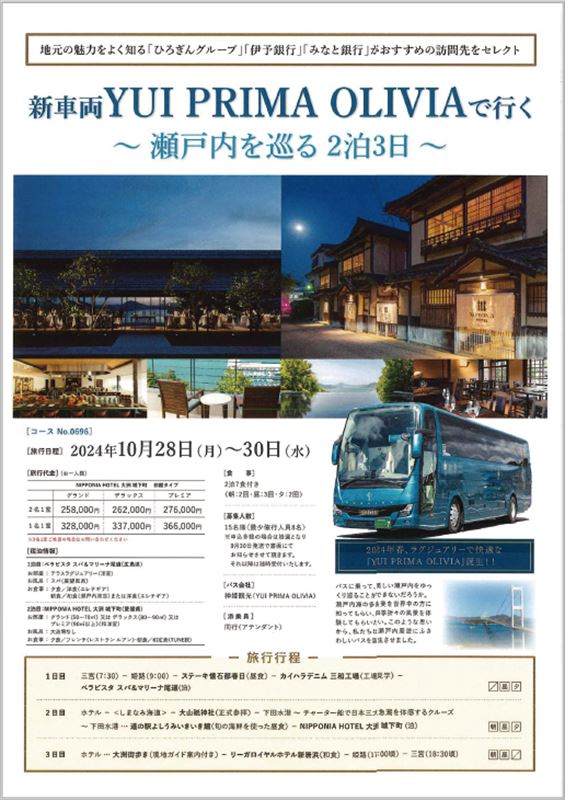

地銀の相互観光誘客、連携が拡大 3行で瀬戸内ツアー 地場産業に光