脱プラ教育

2021.12.13 08:00

プラスチック廃棄物の削減を目指すプラスチック資源循環促進法が22年4月に施行される。それに伴い飲食や小売業などでは、スプーンの柄に穴を開けたり、紙製に変更したりとプラスチック削減の動きが加速している。宿泊業でもプラスチック製品を年間5トン以上取り扱う事業者は該当し、客室内のアメニティー類が規制対象品目案として盛り込まれている。

こうした動きは高単価の施設ほど熟知し対策を練っている。すでに歯ブラシを竹や木製に切り替えているホテルや、冷蔵庫での水のペットボトルの無料提供をやめ、ボトルに切り替える施設も増えてきた。しかし多くの宿泊施設では、1本200~500円もかかる歯ブラシを無料提供することなどコスト面からできず、対応はかなり難しい現状に置かれている。このままでは、コンビニや外食店のすべてで脱プラが進んだとしても、宿泊業だけが取り残される恐れも感じる。

アメニティー提供自体をやめてしまえばよいという議論は過去からあるが、やめた途端に苦情が殺到するのが目に見えている。

本当に、旅人は歯ブラシもブラシもシャンプーも持たずに旅に出ているのか。もしそうならば、1回しか使わない歯ブラシをいとも簡単にゴミ箱に捨てることはしないはずだ。高級ホテルで提供されるブランド物のアメニティーであれば持って帰るのかもしれないが、安いものほど捨てていく。恐らく歯ブラシは持ってきているのだろうが、宿泊代金に含まれているのなら、安物だけどもったいないから使おうという気分で使うのだろう。

とりわけ日本人は環境意識に弱いといわれる。学生に聞いても、例えばいまなぜ脱炭素なのかを理解できていない。地球環境に良くないのはわかっていても、自分1人がどうこうしても解決できないからだという。

この理由の元をただせば、日本人の短期思考、リスク回避思考に行きつくだろうし、さらには江戸時代に統治のために導入した朱子学の教えが脈々と現代に通じ、リスクを負うより安定を求める国民性になったのだろうかと嘆きたくもなる。

この問題は根が深く、1社2社の対応で変えていくのは難しい。また、地域一体となって対応するのはさらに困難を極める。残る方法は1つ。お上がすべてに網をかけるしかない。5トンなどと線を引くことなく、すべてを対象とし、アメニティー有償化を後押しするしかないのではないか。

ただ現実はアメニティーどころか、持ち込みのプラごみも増える一方だ。他人さまの持ち込んだプラごみを有料で産業廃棄物処理に出し、さらに規制を受ける業界がどこにあるだろう。東京五輪が無観客で行われてプラスチック大国日本の現状を世界に知られずに済んだという真実を、いかに国民に伝え、減プラ・脱プラに向けた消費者教育をしていくか。私たち業界自身にも問われている。

井門隆夫●高崎経済大学地域政策学部教授。旅行会社と観光シンクタンクを経て、旅館業のイノベーションを支援する井門観光研究所を設立。16年より高崎経済大学地域政策学部観光政策学科准教授。19年4月から現職。将来、旅館業を承継・起業したい人材の育成も行っている。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

観光の限界点のその先に

?>

-

西高東低

?>

-

みらいとは

?>

-

縦社会の経験

?>

-

ああ夏休み

?>

-

高騰する米大学の授業料

?>

-

旅の価値変革

?>

-

モンキーツーリズム

アクセスランキング

Ranking

-

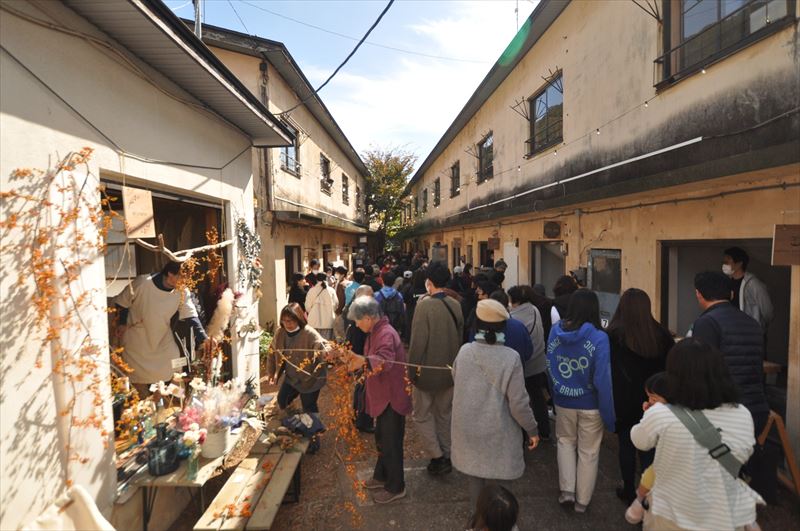

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

韓国パラダイスシティ、日本からのMICE誘致に注力 初のイベントで訴求

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

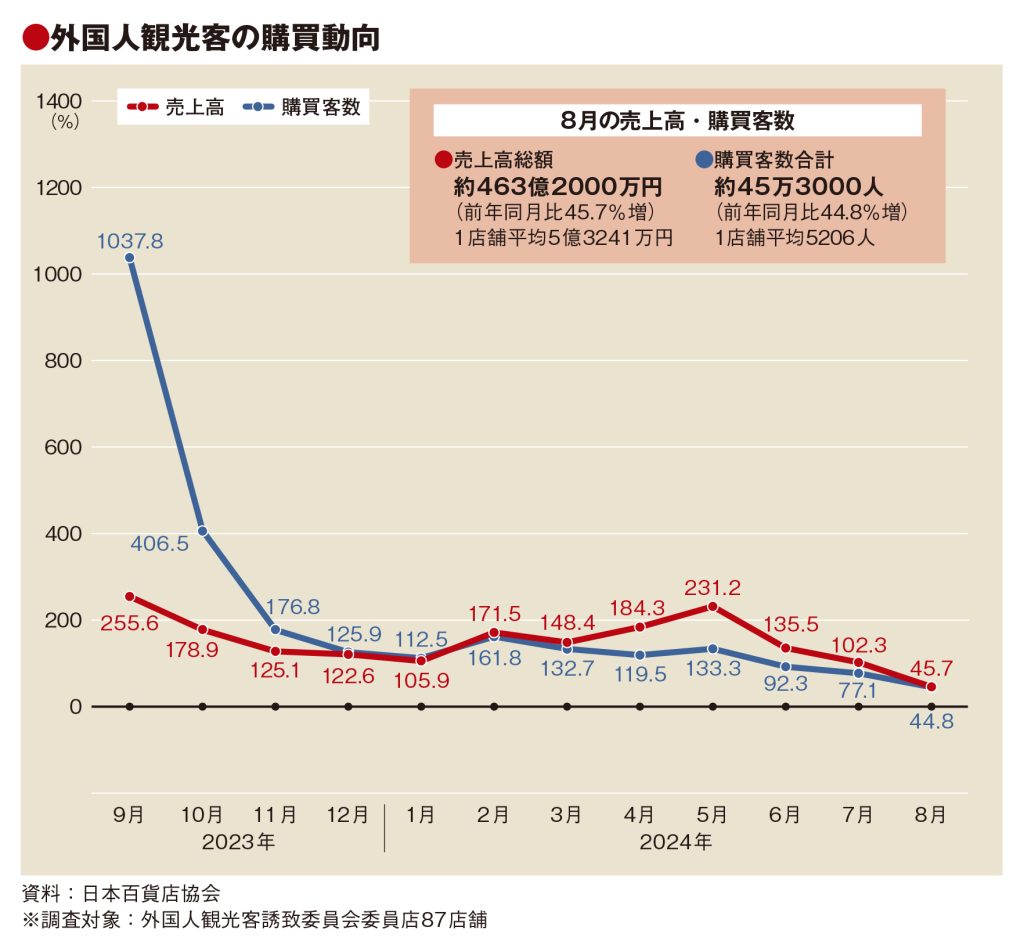

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

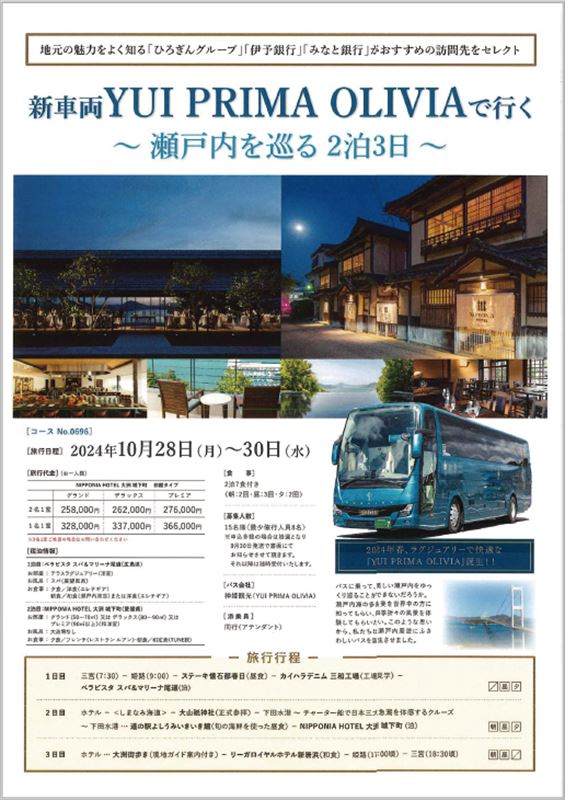

地銀の相互観光誘客、連携が拡大 3行で瀬戸内ツアー 地場産業に光