持続可能な観光地経営 待ったなしの行動改革とイロハ

2021.03.01 00:00

コロナ禍による観光需要の消失は、観光の経済効果を人々に認識させると同時に、地域に平穏と自然本来の美しさを呼び戻した。このパラドックスを地域はどう捉えるのか。観光政策のあり方が問われるなか、持続可能な観光地経営を推進する動きが日本で本格化している。

「観光に携わる以上、持続可能な観光地経営に選択の余地はない」。昨年12月に都内で開かれたシンポジウムの壇上、国連世界観光機関(UNWTO)駐日事務所の本保芳明代表は聴衆を前に語気を強めた。

持続可能な観光地経営はいまや世界の高い関心を集め、大きなうねりとなっている。日本では、観光庁が19年に取り組みの方向性をまとめ本格的な推進に乗り出した。その一環として、昨年6月には自治体やDMO(観光地域づくり法人)を対象とする国際基準に準拠した日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)を策定した。UNWTO駐日事務所や観光庁が昨年実施したアンケート調査によると、持続可能な観光の認知度は特にこの数年で上昇し、観光計画や事業に取り入れている地域は約8割に上る。欧州を中心に世界ではすでに1990年代から取り組みが始まっているが、遅れること30年。ようやく日本でも体系的に推し進めようという流れができた。

とはいえ、緒に就いたばかりの現段階で課題は少なくない。実際に進めていくうえでは、地域が抱える課題に対応したKPI(重要評価指標)を設定し、モニタリングを行う手法が推奨されている。しかし、調査によると、地域の観光計画では概して環境面での指標の設定が進んでおらず、観光地の負荷のモニタリングや住民の参画などが十分でない実態が浮かび上がった。それ以前に概念を理解することの難しさや、どこから着手すべきか取っかかりを見いだしづらいという声もある。人材や予算の不足も阻害要因だ。こうした問題点を踏まえ、シンポジウムは先進地域の事例などを示すことで糸口をつかんでもらおうと、UNWTO駐日事務所、観光庁、運輸総合研究所の3者が共催で開催。参加者はオンラインを含め700人に上った。

そもそも持続可能な観光とは何を指し示すのか。UNWTOの定義には、「訪問客、業界、環境および訪問客を受け入れるコミュニティーのニーズに対応しつつ、現在および将来の経済、社会、環境への影響を十分に考慮する観光」とある。そのうえで、コミュニティーで雇用と収入を安定的に確保し利益分配を公平に行うこと、自然を保全しながら環境資源の活用を最適化すること、文化の保護を通じて異文化理解を促進することを達成する必要があるとしている。「わかりやすく言えば、バランスが取れているということ。観光の独り勝ちであってはならない」(本保駐日事務所代表)

観光は地域が抱えるさまざまな課題を解決する有望な手段と目されている。観光客が地域を訪れ、その魅力を広めることによって認知度やブランド力が向上する。消費は収入増をもたらし、文化財など資源を維持する財源にもなる。だが、観光客が増えすぎれば、住民の不満やブランド低下を招く。諸刃の剣だ。

日本は地域経済を支える有効な策として訪日外国人の誘致を推し進め、成長路線をひた走ってきた。しかし、インバウンドの急拡大は混雑や騒音といった観光公害をもたらし始め、一部で疎んじられる存在にもなった。それは観光の独り勝ちだったからではないだろうか。「コロナはすべてをリセットした。新たな観光計画を描くとき、果たして成長路線でいいのかといえばそうでないことは明らか。観光行政の本気度が問われる」。本保代表はこう指摘する。

折しも、観光公害に直面するなかでいち早く量より質へと観光政策の舵を切った京都市は、2025年までの新たな観光振興計画の中間案を取りまとめ、5つの柱の筆頭に「市民生活と観光の調和・豊かさの向上」を据えた。課題への対策を強化し、観光の効果の見える化に取り組むという。

カテゴリ#カバーストーリー#新着記事

アクセスランキング

Ranking

-

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

韓国パラダイスシティ、日本からのMICE誘致に注力 初のイベントで訴求

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

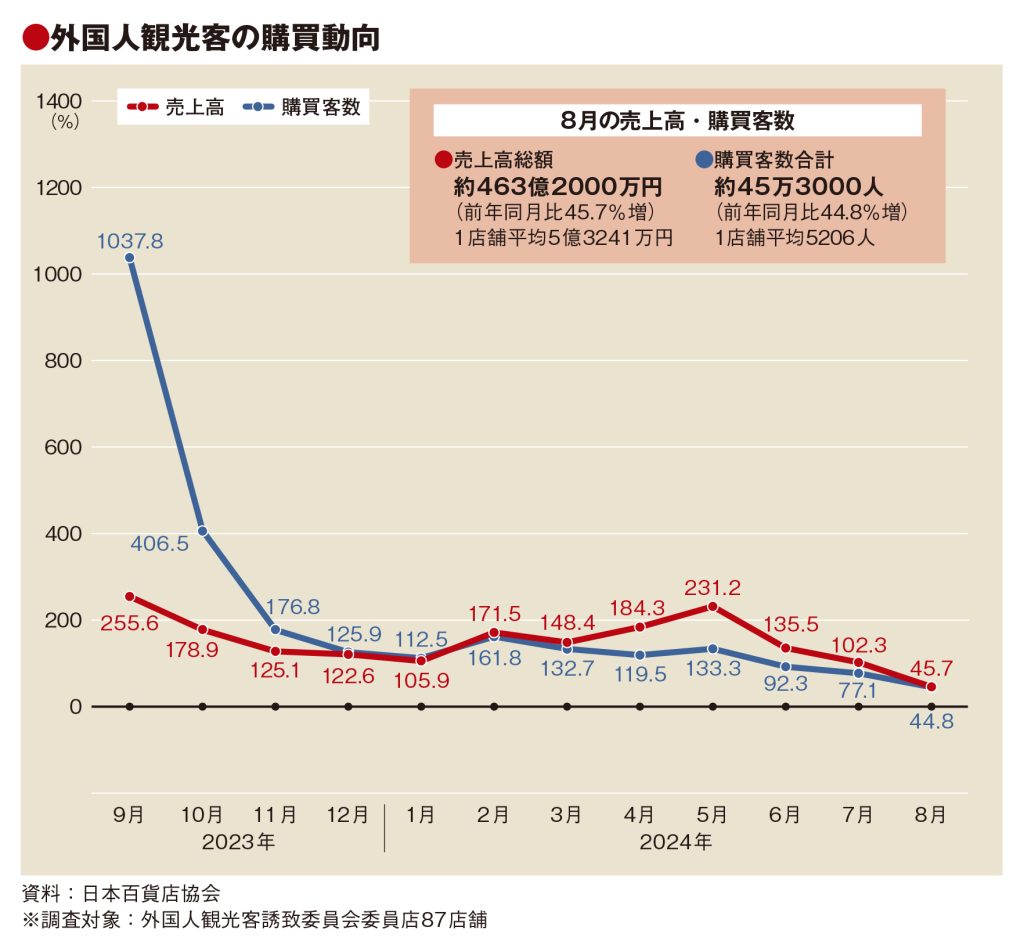

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など

-

地銀の相互観光誘客、連携が拡大 3行で瀬戸内ツアー 地場産業に光