米トラベル・コーポレーションのポストコロナへのメッセージ

2020.11.09 00:00

コロナを制御しつつ経済を回すという難しい課題に多くの国がチャレンジしているが、米国の状況のようにこの2つの両立はいまのところ見通せていない。とは言いながら少しずつコロナ後を視野に入れた目標を立て、コロナ克服のプロセスの中で将来のあるべき姿に近づこうという動きが見られる。

最近、筆者の関心を強く引いたのはザ・トラベル・コーポレーション(TTC)という米国企業の取り組みだ。なじみがない読者が多いかもしれないが、トラファルガーやインサイトといった同社が世界のさまざまな地域で所有する40以上のブランドのいくつかはご存じと思われる。

世界で1万人以上のスタッフを抱え、今年で創業100周年を迎えた老舗企業である。ロンドンの自然史博物館で盛大な100周年祭を行う計画であったが、コロナのために中止を余儀なくされた。同社はさまざまなデスティネーションに密着した旅行商品を造成し、世界中のマーケットに販売するというビジネスモデルが中心で、特に英語圏に強みを持ち、高い商品力のおかげで高級ブランドとして位置づけられることが多い。

家族経営で経営情報はあまり公開されていないが、マーケットとビジネスパートナーの不安をぬぐうため、8月にグループの昨年末時点の流動性資金が3億ドルあったと発表した。顧客や代理店がツアーに申し込んでも、コロナの影響で突然倒産することはないというメッセージだ。

その一方で25年に向けて、ポストコロナを見据えた11の目標を設定したことを9月末に発表した。反人種差別のスローガンであるブラック・ライブズ・マターをもじったメイク・トラベル・マターという標語を使い、運営する1500以上のツアーの50%で国連の掲げる持続可能な開発目標(SDGs)に貢献するプログラムを含めることを目指すとした。すでに実行されているものでは、ベルリンでの難民との交流、アイルランドでの狩猟採集体験、南アジアで酸攻撃にあった女性たちを支援する組織への訪問などがある。

25年までに達成する目標は多岐にわたる。温暖化対策の面では温暖化ガス排出量を実質ゼロにすること(30年が目標年度)や使用する電気の半分を再生可能エネルギーでまかなうことが目標とされる。食品廃棄物の半減、食材の地産地消や有機栽培の促進もある。

旅行パンフレットの部数も50%削減し、プラスチックも減らす。低開発地域を訪れるツアーを20%増やし、社員も顧客も多様性を肯定する姿勢を強め、3万時間のボランティア活動も実行。すべての野生生物に関わるプログラムが21年には動物福祉の指針に違反しないことを目指す。特に目新しいものはないが、数値目標と達成年度が明示されているのが目を引く。

コロナで本来の魅力的な姿を取り戻したベニスなどを見て、オーバーツーリズムが旅行の価値をいかに傷つけてきたか多くの人が実感させられた。ポストコロナに向けてはツーリズムのSDGsがどうあるべきかという課題から目を背けるわけにいかない。TTCの取り組みは個々には適不適があろうが、同様の動きが日本を含むマーケット、デスティネーションで必要ではないだろうか。

グループ4●旅行業界と外国政府観光局で永年キャリアを積んできた4人により構成。大学の観光学部で教鞭をとったり、旅行業団体の幹部経験者もいる。現在、外国メディアで日常的に海外の観光・旅行業界事情に接し、時宜に応じたテーマで執筆している。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

観光の限界点のその先に

?>

-

西高東低

?>

-

みらいとは

?>

-

縦社会の経験

?>

-

ああ夏休み

?>

-

高騰する米大学の授業料

?>

-

旅の価値変革

?>

-

モンキーツーリズム

アクセスランキング

Ranking

-

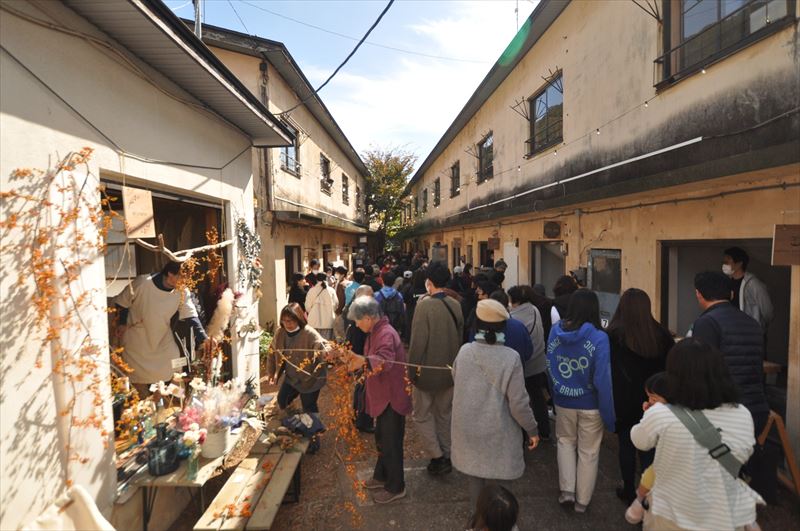

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

韓国パラダイスシティ、日本からのMICE誘致に注力 初のイベントで訴求

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

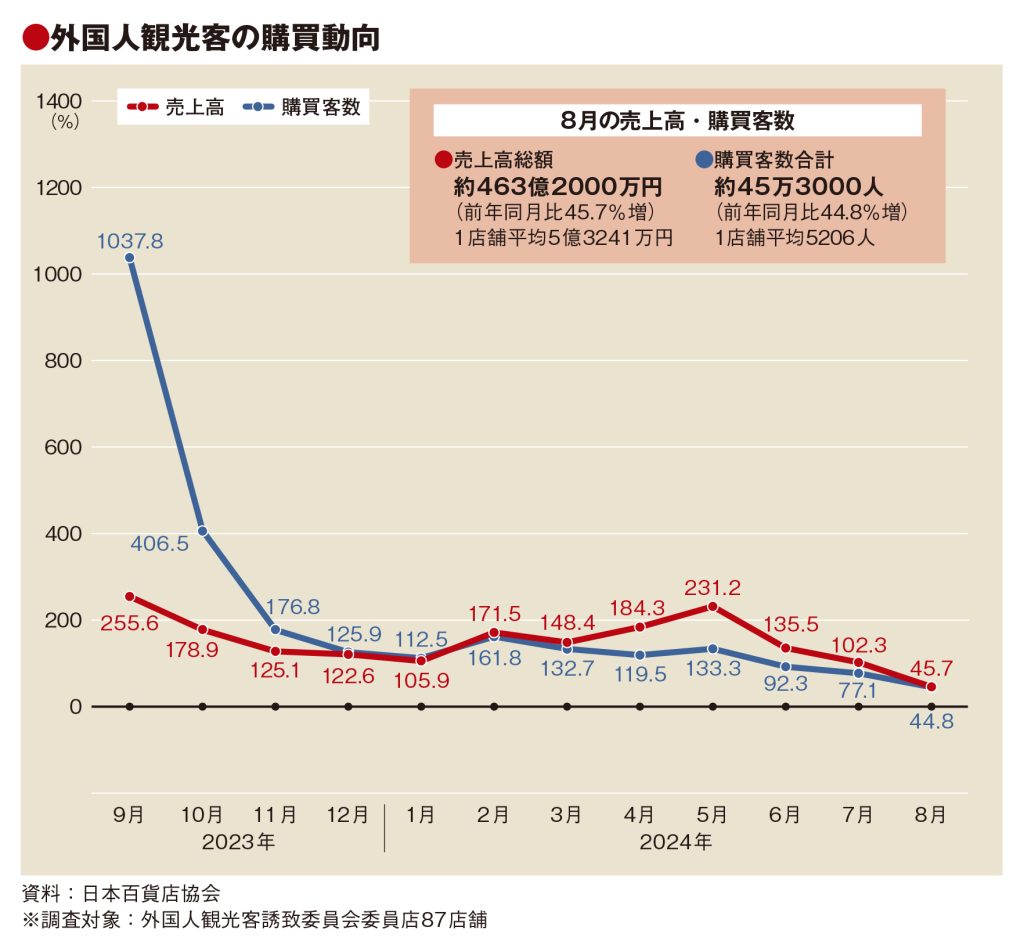

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など

-

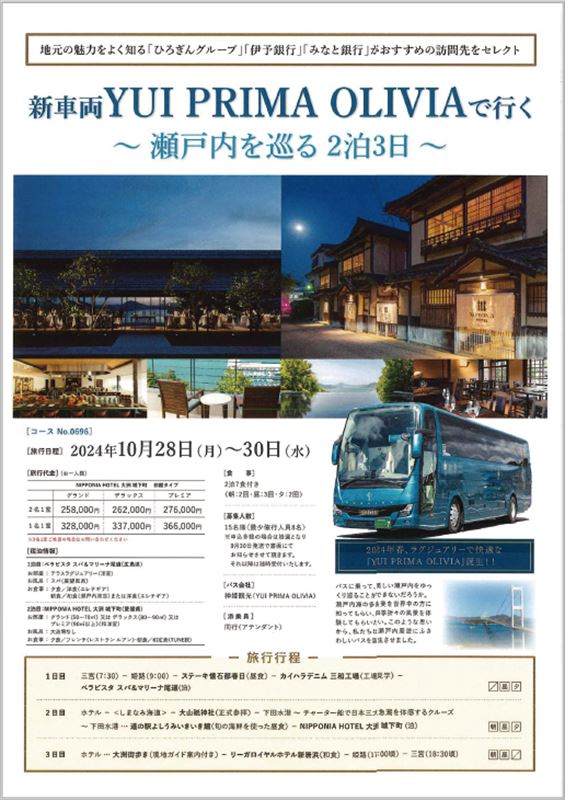

地銀の相互観光誘客、連携が拡大 3行で瀬戸内ツアー 地場産業に光