真っ先に学生たちが観光客となって

2020.06.22 08:00

自粛の期間が長引き自宅で過ごす時間が増えるにつれ、テレワークも日常の一端になりかけている。多くの大学でもオンライン授業が新しい日常となった。私は大学の授業でsli.doというアプリを使い、問題を解いたり、質疑を行ったり、画面に表れる受講生全員の発想を共有しながら授業を進めている。教室でも同じやり方だが、オンラインになり少し変化があった。

まず、まじめに受講したい学生が増え、出席率も格段に上がった。よく聞くと教室では集中できないが、オンラインだと自分1人なので集中できるとのこと。また、通学というストレスから解放され、授業に出やすくなったという。こうした明らかな効果は今後も継続したい。

一方、態度のよくない学生を特定できるようにもなった。出席を取った後にオンラインを切る者。他者の意見を匿名で攻撃する者。質問は匿名でできるので、教室の時より数十倍に増えて良い傾向なのだが、チャットと同じ感覚でできることもあり匿名攻撃者も必ず発生する。しかし、公共チャットと違い、授業で使うアプリである限り、こうした受講生はほぼ特定できる。社会に出る前に、こうした態度を改めさせることも教育現場の使命だとも思っている。

個人的な意見だが、年々男子の劣化が目立つようになってきている。大学は自己投資の場といって募集する私のゼミの応募者は9割が女子。女子に聞くと、多くの男子はおカネと時間を快楽のために消費し、自己投資はしないそうだ。海外旅行に出る学生比を見ていてもわかる。これでは採用担当の方も頭を悩ませることだろう。大学での情報が社会に伝われば、採用も少し楽になる。

ただし、そうした男子も大きく成長する場がある。それが旅館業での3週間の無償インターンシップだ。なぜ無償なのかと指摘されることもあるが、就職が目的ではないので、むしろ教育費を支払う必要があると思っているためだ。目的は社会人基礎力の強化である。旅館業からすると迷惑千万と思われることも少なくないが、その点は事前に社会人基礎力テストを行い、目的意識をもって臨むうえ、毎日日報アプリでフォローしているので厳しく接してもらって構わない。辞めてもらっては困るため、アルバイト先でも優しく接してもらうことにしか慣れていない学生が、悔し涙を流しながら育っていく。

優しく接する「なんちゃってインターン」なら「楽しかったです」と言って帰るだろう。しかし、それが次の結果につながっているだろうか。泣いていた学生も、最後に「助かったよ、ありがとう」と言われ、真の旅館ファンになって帰っていく。旅館業は大学で補えない社会人基礎力を養うための立派な教育機関だと思う。

シニアも家族客も減るであろうこの夏、真っ先に学生たちが観光客となって各地に向かう。どうか見守っていただけるとありがたい。

井門隆夫●高崎経済大学地域政策学部教授。旅行会社と観光シンクタンクを経て、旅館業のイノベーションを支援する井門観光研究所を設立。16年より高崎経済大学地域政策学部観光政策学科准教授。19年4月から現職。将来、旅館業を承継・起業したい人材の育成も行っている。

関連キーワード

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

観光の限界点のその先に

?>

-

西高東低

?>

-

みらいとは

?>

-

縦社会の経験

?>

-

ああ夏休み

?>

-

高騰する米大学の授業料

?>

-

旅の価値変革

?>

-

モンキーツーリズム

アクセスランキング

Ranking

-

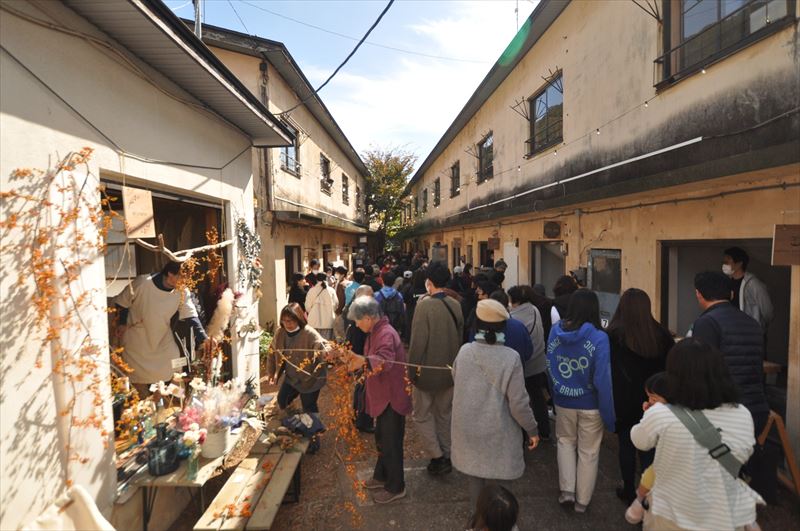

水上温泉、3年目の廃墟再生マルシェに4400人 旧一葉亭の施設生かし

-

日米観光交流年で旅行企画コンテスト、父と息子の宇宙旅が大賞 シンポジウムで需要回復議論も

-

『ポトスライムの舟』 夢を買う側に思いをはせて

-

韓国パラダイスシティ、日本からのMICE誘致に注力 初のイベントで訴求

-

「観光が怪物にならないために」 JARTAが警鐘 産業に自覚と責任促す

-

トラベルリテラシー 旅する力を育てよう

-

さとゆめ・HIS、新事業が本格始動 まず4自治体と協定 人口2000人規模の村など

-

訪日消費の詳細データ開放 観光庁、企業やDMOの戦略策定に

-

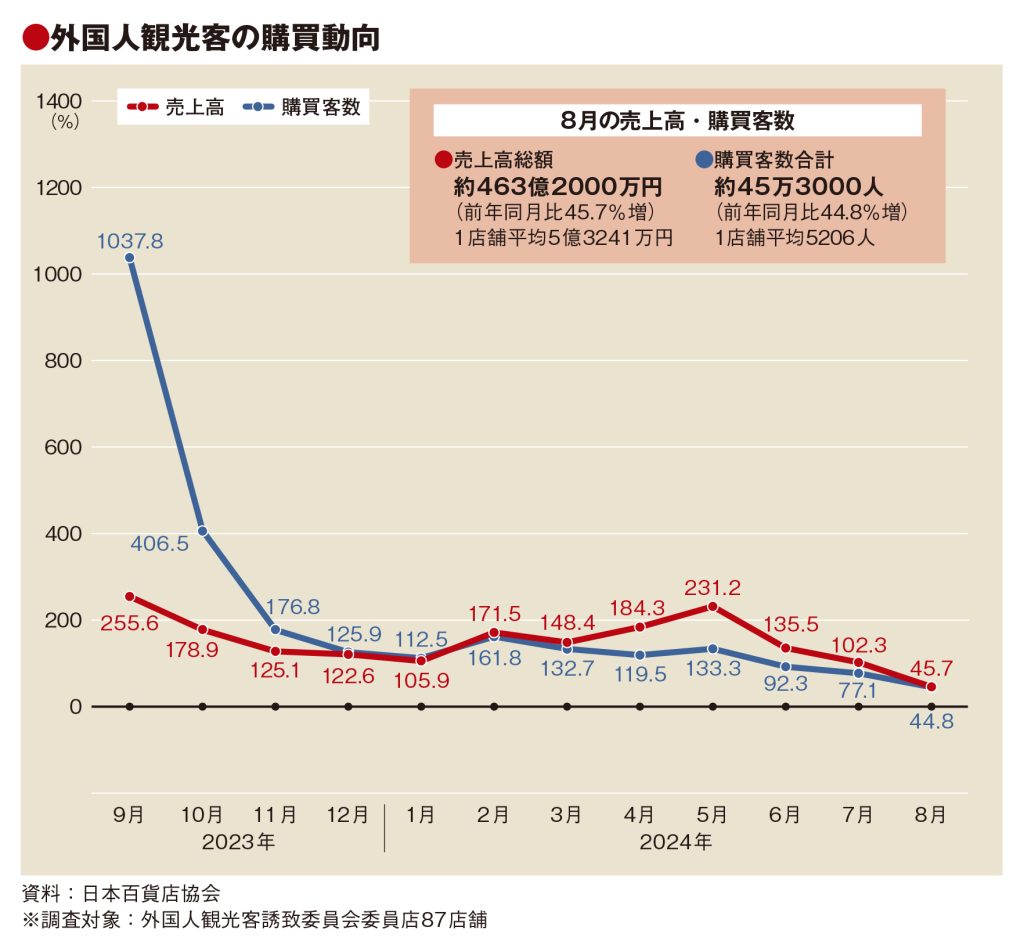

8月の免税売上高、伸び鈍化 購買客数も成長率40%台に

-

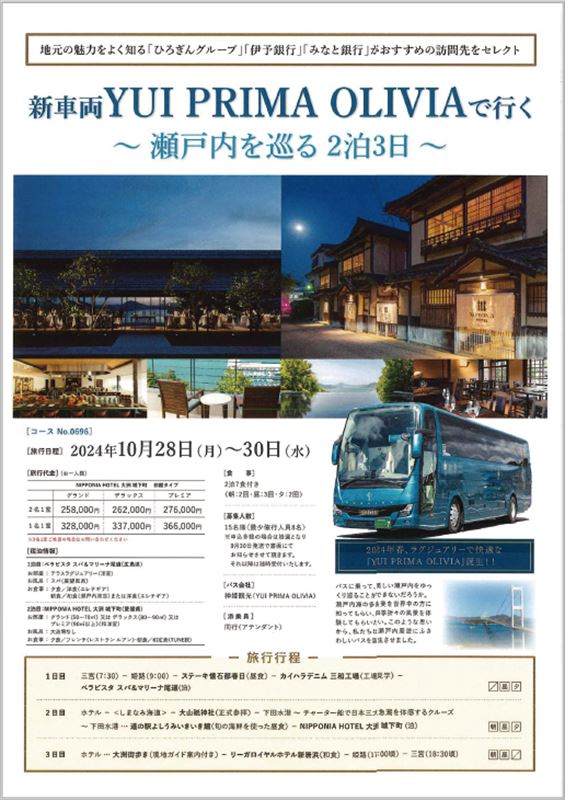

地銀の相互観光誘客、連携が拡大 3行で瀬戸内ツアー 地場産業に光