キャッシュレス

2022.01.17 08:00

いまどきの子供のお店屋さんごっこは複雑だ。最新のおもちゃのレジにはお札とコインを出し入れするドロワーだけでなく、カードリーダーもある。さらに電子マネーをタッチする端末やバーコード決済用スキャナーが搭載される。子供たちの「もうお金がないからバーコードで払うわ」という会話を聞くと、お金の教育も難しくなったと思う。

2年後、日本の紙幣が新デザインに変わる。渋沢栄一はブームになったが、新紙幣はこれまで以上に不幸な境遇にある。理由はもちろん現金の優位性低下だ。現金からキャッシュレスへのシフトはトラブルや犯罪抑止、輸送や保管コストの軽減、ネットショップや非対面決済伸長に合わせた国策でもあるが、この機に近年のお金の動きを振り返りたい。

クレジットカードは昔から存在したが、日本では高感度層にゴールドカード所有欲をかき立てる、逆に普通の人はひいきの店でポイントが付与されお得という方向で会員を集めていたので一定以上への広がりはなかったように見えた。所有する人は多くても頻繁に使うのは便利さに気付いた一部に限られていた。

Suicaに代表される交通系カードは電子マネーの先鞭となった。切符の代わりという成り立ちなので導入動機もあり、都市圏では券売機の行列は皆無になった。そのうち駅での買い物決済システムに発展し、携帯電話にサイフが入るという概念を作った功績も大きい。JR各社や私鉄との連携に時間を要したり、導入にあたりデバイスのコストが店舗にも利用者にもかかったりしたことなどから世界的な標準システムに育たなかったことが惜しい。

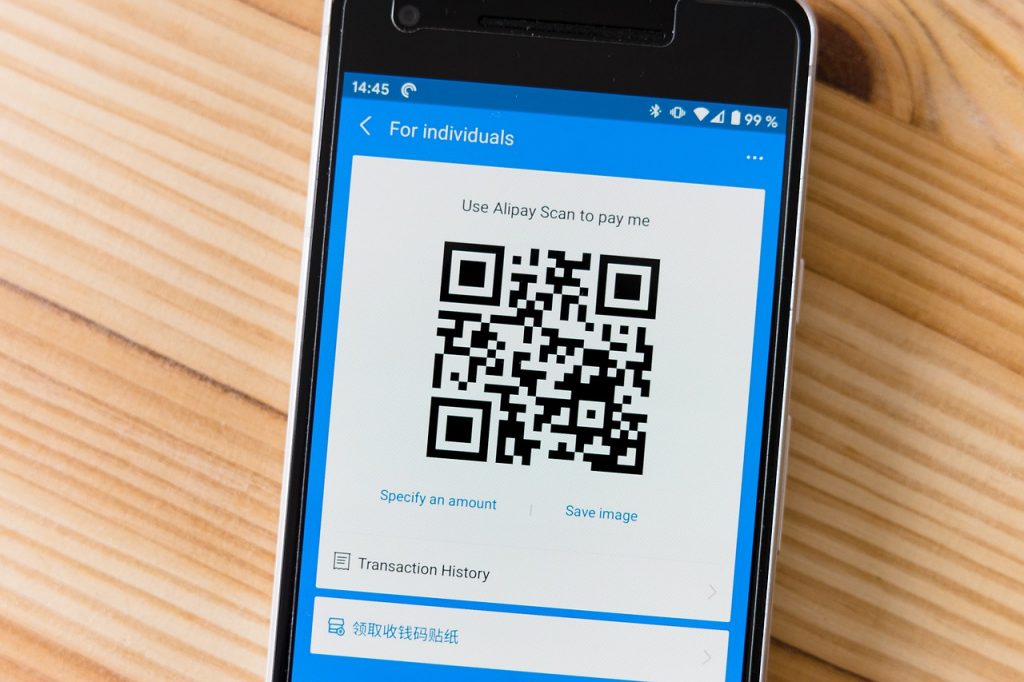

そしてバーコード決済が登場した。決済に一手間かかるが、店舗も利用者も導入コストが不要となり大型キャンペーンで一気に普及したのは周知のとおり。これまでかたくなにキャッシュレスを否定していた層も一気に勉強して使い始めたのだから面白い。

キャッシュレスにはますます追い風が吹くが礼賛も危険だ。世界的にも最高水準の決済手数料は間違いなく事業者の経営を圧迫する。キャッシュレス比率が大きくなれば当然価格転嫁されるので消費者にも不利益だ。停電時の対応など未解決の課題もある。便利さとその代償を国民が理解した上でキャッシュレスが普及することに異論はないが、単に「諸外国より遅れているから」という理由で推進されることには違和感がある。

今後さらにキャッシュレス化を進めるのであれば、国内で決済するたび海外に流れる手数料や、カード事業者が業種や店舗により優劣を審査し手数料を決める仕組みなど、これまで黙認されていたルールを整理することも必要だろう。

現金のやりとりには他の決済にはない温かみがある。自分の稼いだお金を気持ちと共に相手に渡す行為は現金ならではのものだ。お年玉もスマホ送金では様にならない(今後の世代の人にはそうでもないかもしれないが)。

最後に2000円札の事実上の廃止につながる更新見送りは残念だ。流通量が少ないことを理由にしているが、日常生活で現金を使うにはちょうどよい額だ。1000円札以内で抑圧されていた商品の価格を上方シフトさせるきっかけにもなる。心付けや寸志を包むにも便利である。この機会に再度普及を進めることもできたはずだ。

現金決済の効率を高める目的なら、むしろ5万円札や10万円札があってもよい。新紙幣は国の方針を示すものでもある。せっかく日本中で機器の更新に大金を投じるのだから、併せて何らかのメッセージが欲しかった。

永山久徳●下電ホテルグループ代表。岡山県倉敷市出身。筑波大学大学院修了。SNSを介した業界情報の発信に注力する。日本旅館協会副会長、岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長を務める。元全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部長。

カテゴリ#コラム#新着記事

-

?>

-

旅行屋の矜持

?>

-

かけめぐる

?>

-

感謝の継承

?>

-

欧米で先行するアルコール離れ

?>

-

<寄稿>レジ袋有料化とインバウンド

?>

-

思いをはせよう

?>

-

地球に優しい報酬プログラム

?>

-

観光立国戦略の一考

週刊トラベルジャーナル休刊のお知らせ

週刊トラベルジャーナル休刊のお知らせ