キャンセル料、法改正を議論へ 消費者庁、現行ルールが実態にそぐわず

2024年12月23日 12:00 AM

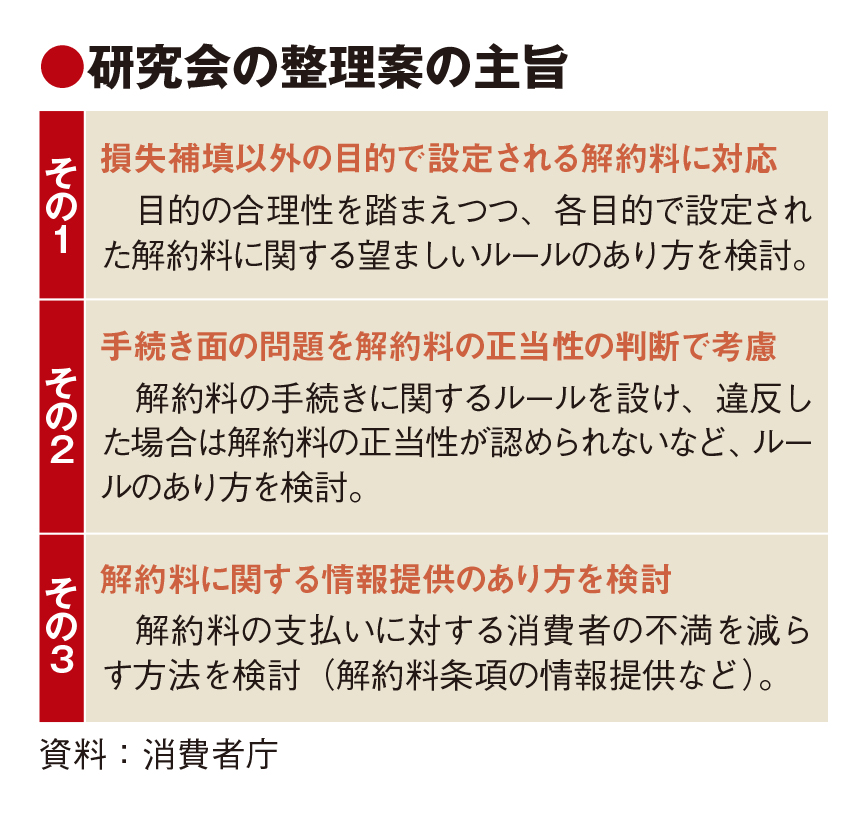

消費者庁は契約の解除に伴う違約金(キャンセル料)を定めるルールに関し、法改正の議論に乗り出す。現在の消費者契約法は、事業者が解約で生じる「平均的な損害」の範囲内と定めている。だが、解釈が明確でない上、損失補填のみを前提としたルールが現状にそぐわなくなっている。有識者でつくる「解約料の実態に関する研究会」は12月11日の最終議論で、「解約料の特徴に応じた適切な行為規範や紛争解決規範として機能するルールのあり方を検討することが重要」とする整理案をまとめ、見直しを提言した。

キャンセルに関する消費生活相談件数が毎年3万件を超える高水準で推移していることも問題となっていた。研究会は1年にわたり議論を重ね、旅行分野ではホテル業界団体や航空会社から聞き取りを行っていた。

その過程で、事業者は多様な価格プランの提示(価格差別)や解約抑止などの目的でもキャンセル料を設定していることが分かった。損失補填を念頭に置いたルールだけでは、適切な行為規範や紛争解決規範を示すことが困難になると分析。目的ごとの特徴に応じたルールのあり方を検討すべきとした。

一方、消費者の不満は、キャンセル料に関する情報提供のあり方が大きく影響している。適切なタイミングで明確に行うことが望ましいと指摘した。 消費者庁がいつ議論に着手するかはまだ決まっていない。しかし、消費者制度課によると、5年ごとに法制度の見直しを行っており、前回から5年後となる26年がめどとなる模様だ。

旅行業界では、キャンセル料を定めた標準旅行業約款がビジネスの実態に即していないとの声が年々高まっている。新たなルールを議論する場を働きかける時期に来ている。

【あわせて読みたい】2024年7月29日号>旅のキャンセル料 時代に則したルールづくりに向けて[1]

- 2024年7月29日号>旅のキャンセル料 時代に則したルールづくりに向けて: https://www.tjnet.co.jp/2024/07/28/contents-236/